第35回午前第62問の類似問題

第43回午前:第36問

45歳の女性。40歳で関節リウマチを発症し、寛解と増悪とを繰り返している。左膝関節の疼痛と変形とが強いため人工関節置換術を検討している。両手関節の腫脹は著明であるが杖歩行が可能である。上肢の支持側と杖の選択で適切なのはどれか。

1: 右上肢のT字杖

2: 左上肢の四脚杖

3: 右上肢の片松葉杖

4: 左上肢のロフストランド杖

5: 右上肢のプラットホーム杖

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第16問

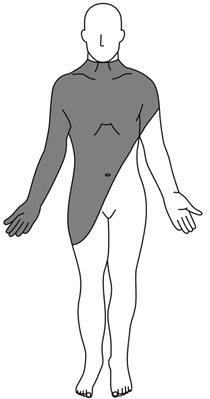

44歳の患者。Ⅱ度の熱傷がある部位を図に示す。受傷後3日目に保持すべき肢位で正しいのはどれか。

1: 頸部中間位

2: 肩関節外転位

3: 右前腕回内位

4: 体幹軽度屈曲位

5: 股関節軽度屈曲位

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第35問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重となっているが、背屈制限が著しく、外果周囲に組織の肥厚と癒着がある。他動的関節可動域訓練前の物理療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: アイシング

2: 水温36℃の渦流浴

3: 連続波で1 MHzの超音波療法

4: 2,450 MHzの極超短波療法

5: 51℃のパラフィン浴

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第6問

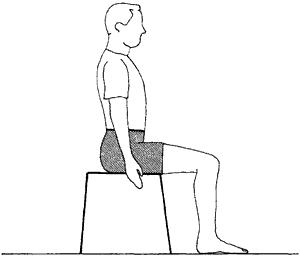

健常者が図に示す姿勢からゆっくりと立ち上がる過程で正しいのはどれか。

1: 初期の股関節屈曲運動に伴い、体重心は前上方へ移動する。

2: 殿部離床直後、股関節は最大屈曲位となる。

3: 殿部離床直後、体重心の床への投影点は支持基底面の外にある。

4: 殿部離床後、膝関節はいったん屈曲する。

5: 殿部離床後、足関節は単調に背屈する。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第72問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 腸骨大腿靱帯は股関節外旋を制限する。

2: 坐骨大腿靱帯は股関節屈曲を制限する。

3: 小殿筋の収縮は股関節外旋を制限する。

4: 半膜様筋の収縮は膝関節内旋を制限する。

5: 大腿二頭筋の収縮は膝関節屈曲を制限する。

- 答え:1 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第20問

生後4か月の乳児。健診で股関節の異常を指摘された。来院時に右股関節の開排制限を認めたため、股関節のエックス線単純検査を行った。行うべき対応として適切なのはどれか。

1: 経過観察

2: ギプス固定

3: 観血的整復術

4: オーバーヘッド牽引

5: リーメンビューゲル装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第13問

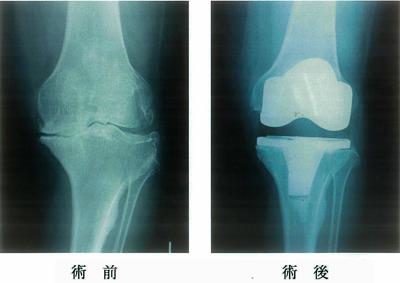

74歳の女性。5年前から左膝痛が出現し、徐々に増悪して歩行が困難となったため左膝の手術を受けた。術前と術後のエックス線写真を示す。術後の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 術後2日目から大腿四頭筋のセッティングを行う。

2: 術後3日目から膝関節の可動域訓練を行う。

3: 術後7日目から足関節の自動運動を行う。

4: 術後10日目から荷重歩行訓練を行う。

5: 退院後も屋外で杖を使用する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第1問

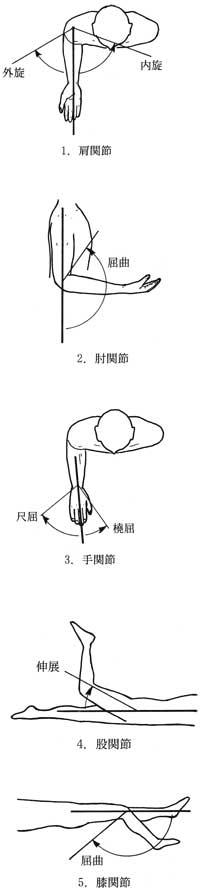

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節

2: 肘関節

3: 手関節

4: 股関節

5: 膝関節

- 答え:2 ・3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第59問

腕神経叢麻痺全型損傷(完全麻痺)に対する肋間神経の筋皮神経移行術後における作業療法で誤っているのはどれか。

1: 術直後から肩関節をゼロポジションに保つ。

2: 拘縮予防のための手スプリントを作製する。

3: 呼吸に合わせて、肘関節の屈曲訓練を行う。

4: 入浴時に肘関節の屈曲伸展運動を指導する。

5: 腋窩(上腕と体幹)で物をはさむ訓練を行う。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

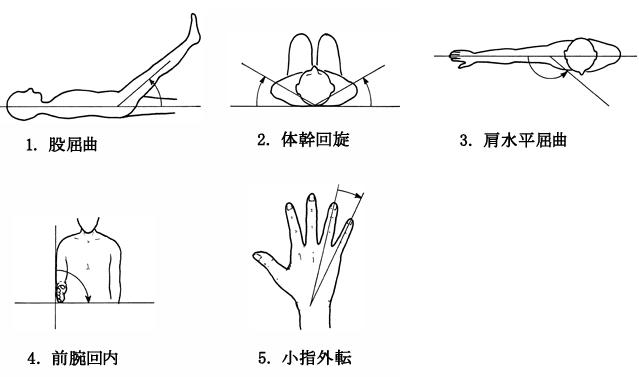

第47回午前:第2問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第89問

変形性関節症について正しいのはどれか。

1: 若年者に好発する。

2: 滑膜炎から軟骨の変性に至る。

3: 股関節では二次性股関節症が多い。

4: 膝関節では女性に比べ男性の有病率が高い。

5: 発症要因として遺伝的素因は認められない。

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第82問

疾患と筋力増強運動との組合せで適切でないのはどれか。

1: 肩関節周囲炎─肩関節外転筋

2: 腰痛症─股関節屈筋群

3: 脊椎骨粗鬆症─背筋群

4: 変形性股関節症─股関節外転筋

5: 変形性膝関節症─大腿四頭筋

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第71問

膝関節について正しいのはどれか。

1: 屈曲角度が増すと、ころがり運動が多くなる。

2: 内側側副靱帯は屈曲位での外旋運動を制限する。

3: 屈曲位から伸展すると、完全伸展する直前で下腿は内旋する。

4: 関節運動による内側半月板の移動量は外側半月板よりも大きい。

5: 前十字靱帯の主な作用は、脛骨と大腿骨の間の左右剪断力を制限することである。

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第35問

治療法と対象の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操―――脊髄性失調

2: Codman体操―――腰痛症

3: 漸増抵抗運動―――痙 縮

4: Williams体操―――下肢閉塞性動脈硬化症

5: ミラーセラピー――幻肢痛

- 答え:1 ・5

- 解説:この問題では、治療法と対象の組合せが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組合せはFrenkel体操と脊髄性失調、ミラーセラピーと幻肢痛です。

- Frenkel体操は脊髄性運動失調の治療のために開発された運動療法で、背臥位、座位、立位の順で、安定した姿勢から不安定な姿勢、簡単な運動から複合的な難しい運動へと課題を進める。この選択肢は正しいです。

- Codman体操は肩関節周囲炎を含む肩痛が対象で、腰痛症ではないため、この選択肢は間違いです。

- 漸増抵抗運動は筋力増強を目的に行われるが、痙縮筋に対してはまだ実用レベルではないため、この選択肢は間違いです。

- Williams体操は腰痛を治療対象として、主に腹筋・大殿筋の強化とハムストリングスのストレッチが行われる。しかし、下肢閉塞性動脈硬化症とは関係がないため、この選択肢は間違いです。

- ミラーセラピーは幻肢痛の治療に用いられ、鏡から切断された四肢が存在し動いているかのような視覚入力(錯覚)が得られる。これにより、幻肢痛が軽減すると考えられている。この選択肢は正しいです。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第2問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第30問

特発性側弯症の運動療法で正しいのはどれか。

1: 側弯体操の一つにBöhler体操がある。

2: 腰椎の前弯矯正のために腹筋運動を行う。

3: 体幹の回旋運動は脊柱の回旋変形を助長する。

4: 非対称的運動は側弯凸側の筋の伸張を目的に行われる。

5: 装具装着期間中は装具を外して体操をしてはならない。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第33問

肩手症候群に対する治療介入で誤っているのはどれか。

1: 温熱療法を併用する。

2: 肩関節の可動域訓練を行う。

3: 手指と手関節との可動域訓練を行う。

4: 肩関節亜脱臼にアームスリングを使用する。

5: 手指に発赤を認めた場合は可動域訓練は禁忌である。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第26問

熱傷後の変形拘縮の予防で誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: 前頸部の熱傷では背臥位で後頭部に枕を使用する。

2: 腋窩部の熱傷では肩関節外転装具を使用する。

3: 肘関節前面の熱傷では伸展装具を使用する。

4: 膝関節前面の熱傷では膝窩部に枕を入れる。

5: 足関節背面の熱傷では足関節0° の装具を使用する。

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上衣着脱は被りタイプから練習する。

2: コンピュータの入力デバイスを検討する。

3: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

4: 自己導尿ができるようにカテーテル操作を練習する。

5: 車椅子上で起立性低血圧が起こったときは前屈位をとる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法の適切性について問われています。選択肢の中で適切でないものを選ぶ必要があります。

- C6機能残存の患者ではつまみ動作が困難で、ボタンやファスナーの取扱は特殊な自助具を使用するか、修練しないと難しい。最初は被りタイプの上衣の着衣から練習するとよいため、選択肢1は適切です。

- 手指屈曲と伸展の分離した運動が障害された患者では、キーボード入力には自助具やタッチセンサーによる入力デバイスを導入するなどの検討をするとよいため、選択肢2は適切です。

- 選択肢3は適切でないです。便座で座薬の挿入を行えるのはC7機能残存レベル以上とされ、C6機能残存の排便は、最初はベッド上で行われることが多い。しかし、排便時に腹圧をかける姿勢は臥位よりも座位のほうが有利であり、座薬の挿入なしに排便できる際は、座位での排便もできるように練習する必要性は高い。

- 男性のC6機能残存レベルでは、カテーテルによる自己導尿が可能である。女性はベッド上開脚位であればC6Bから実施できる可能性があるため、カテーテル操作の練習を行うとよいため、選択肢4は適切です。

- 車椅子上で起立性低血圧が起きたときは、頭部への血流を回復させるため、前屈位やバックレストにもたれるなどの自己対応ができるように練習しておくとよいため、選択肢5は適切です。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する