第35回午前第62問の類似問題

第39回午前:第75問

変形性膝関節症の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下肢伸展挙上訓練

2: スクワット

3: 膝関節への温熱療法

4: 楔状足底板

5: 膝関節サポーター

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第84問

下肢切断について正しいのはどれか。

1: 大腿標準切断では股内転拘縮を生じやすい。

2: 下腿標準切断では外反膝を生じやすい。

3: Syme切断では断端末に創を生じやすい。

4: Chopart関節離断では足内反拘縮を生じやすい。

5: Lisfranc切断では足外反変形を生じやすい。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第60問

腱板不全断裂の治療で誤っているのはどれか。

1: 急性期は三角巾による局所の安静

2: 肩甲胸郭関節の可動域訓練

3: 滑車を用いた肩関節可動域維持

4: 肩甲上腕リズムの再学習訓練

5: 重錘を用いた上肢挙上運動

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第72問

膝関節の運動で正しいのはどれか。

1: 側副靱帯は屈曲時に緊張する。

2: 関節包の後面は前面に比べて伸縮性が高い。

3: 半月板の内外縁とも遊離して可動性に関与する。

4: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲最終域までみられる。

5: 大腿骨の脛骨上の転がり運動は外側顆部の方が内側顆部より大きい。

- 答え:5

- 解説:膝関節の運動に関する正しい選択肢は、大腿骨の脛骨上の転がり運動が外側顆部の方が内側顆部より大きいという選択肢5です。他の選択肢は、膝関節の構造や運動に関する誤った情報を含んでいます。

- 選択肢1は間違いです。膝関節の外側側副靱帯は、膝関節伸展、内転、外旋、内旋時に緊張し、内側側副靱帯は、膝関節伸展、外転、外旋、内旋時に緊張します。屈曲時に緊張するという記述は誤りです。

- 選択肢2は間違いです。膝関節包の後面は、前面に比べて伸縮性が低いです。関節包の前面は薄く、伸縮性に富むのに対し、後面は強靱で、弾力性に乏しい靱帯組織で補強されています。

- 選択肢3は間違いです。膝関節の外側半月板は、外縁が厚く関節包、半膜様筋に付着し、内縁は薄く遊離しています。しかし、半月板の内外縁が両方とも遊離しているという記述は誤りです。

- 選択肢4は間違いです。膝関節を完全伸展位から屈曲する際、大腿骨の脛骨上の転がり運動は、屈曲初期にみられます。屈曲の最終域では、滑り運動のみとなります。

- 選択肢5は正しいです。大腿骨の関節面は、外側顆のほうが内側顆よりも短いため、その距離を補うために大腿骨の脛骨上の転がり運動の要素は、外側顆部の方が内側顆部より大きくなっています。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。

1: 割り座で靴下をはく。

2: 和式の畳生活を勧める。

3: 靴ひもを結ぶときはしゃがむ。

4: 椅子は座面の低いものを使用する。

5: 階段を下りるときは右足を先に下ろす。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第73問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、足の外科学会基準による)の運動方向と移動軸の組合せで正しいのはどれか。

1: 股屈曲 ── 下腿中央線

2: 股内旋 ── 大腿骨

3: 股外転 ── 大腿中央線

4: 膝屈曲 ── 脛 骨

5: 足底屈 ── 第1中足骨

- 答え:3

- 解説:関節可動域測定法では、運動方向と移動軸の組み合わせが重要である。2022年4月に改正された基準によると、正しい組み合わせは股外転と大腿中央線である。

- 股屈曲の移動軸は大腿骨であり、下腿中央線ではない。下腿中央線の運動方向は股関節外旋、内旋である。

- 股内旋の移動軸は下腿中央線であり、大腿骨ではない。大腿骨の運動方向は股関節屈曲、伸展である。

- 股外転の移動軸は大腿中央線であり、正しい組み合わせである。

- 膝屈曲の移動軸は腓骨であり、脛骨ではない。脛骨の運動方向は存在しない。

- 足底屈の移動軸は足底面であり、第1中足骨ではない。第1中足骨は第1趾(母趾)の屈曲・伸展の基本軸である。2022年4月の改訂前は第5中足骨が移動軸であったが、改訂後は足底面となった。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第14問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 大腿部の筋リラクセーション

2: 極超短波による温熱療法

3: 足関節自動運動

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮

5: 健側に行うPNF

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第90問

筋萎縮性側索硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: フレンケル体操

2: 起居動作の練習

3: 杖や自助具の使用

4: 変形・拘縮の予防

5: 胸郭可動域訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第11問

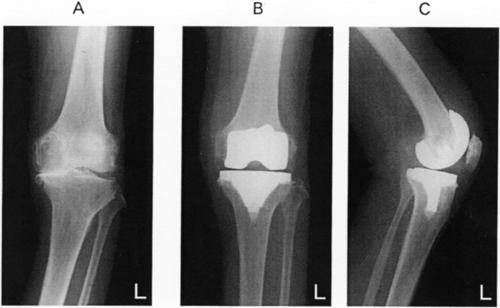

75歳の女性。左膝は、変形と痛みのため、可動域が屈曲20°~90°であった。左人工膝関節手術(セメント使用)を受けた。術前の膝関節エックス線単純正面立位像(別冊No. 2A)、術後の膝関節エックス線単純正面像(別冊No. 2B)および側面像(別冊No. 2C)を別に示す。術後2週の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 足関節の底背屈運動

2: 大腿四頭筋の等尺性運動

3: 体幹筋の強化

4: 膝CPM(持続的他動運動)

5: 平行棒内免荷歩行訓練

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

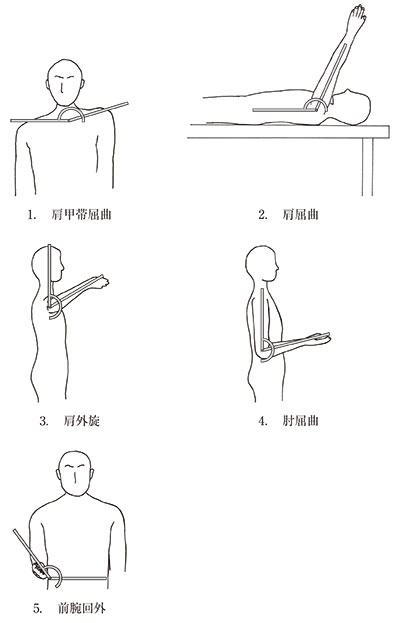

第51回午前:第1問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しい方法はどれか。

1: 肩甲帯屈曲

2: 肩屈曲

3: 肩外旋

4: 肘屈曲

5: 前腕回外

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

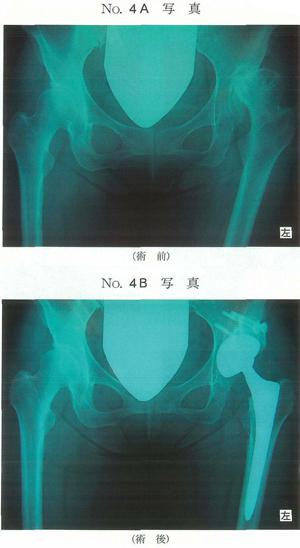

第42回午前:第29問

58歳の女性。先天性股関節脱臼で小児期にリーメンビューゲル装具で加療した。10年前から歩行時に左股関節痛があった。痛みは進行し、1年前から杖が必要となり、靴下の着脱も困難となったため手術を受けた。股関節の術前と術後のエックス線単純正面像(別冊No.4A、B)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日目から中殿筋の筋力強化を行う。

2: 術後3日目から全荷重を開始する。

3: 術後10日目から水中運動療法を行う。

4: 入院中から靴下の着脱は外旋位で行うよう指導する。

5: 退院後も低いソファーに座ることを避ける。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第82問

変形性膝関節症患者への生活指導で適切でないのはどれか。

1: 水泳

2: ジョギング

3: 体重のコントロール

4: 重量物運搬の回避

5: 椅子使用などの洋式生活

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第66問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肘関節屈曲の抵抗運動

2: 標準型車椅子の操作訓練

3: 車椅子から床への移乗訓練

4: 座位バランス訓練

5: 呼吸訓練

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第81問

先天性股関節脱臼について誤っているのはどれか。

1: 寛骨臼は浅く発育が悪い。

2: 骨端核の出現は遅延する。

3: 脱臼側の下肢短縮を認める。

4: 股関節の屈曲内転が制限される。

5: トレンデレンブルグ徴候が陽性である。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第91問

人工股関節全置換術患者の日常生活で制限が大きいのはどれか。

1: 階段昇降

2: 歩 行

3: 洗 体

4: 靴下の着脱

5: 車の運転

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第34問

関節リウマチについて正しいのはどれか。

1: 内反尖足が合併しやすい。

2: DIP関節に病変を生じやすい。

3: 肘関節にはムチランス変形が生じやすい。

4: 環軸椎亜脱臼を認めるときには頸部を屈曲させる。

5: 炎症が強い時期の運動療法は自動運動を中心に行う。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第83問

変形性膝関節症の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 膝関節痛に対するTENS

2: 膝内側痛に対する内側ウエッジ

3: 免荷のための杖

4: 減量のための自転車エルゴメーター

5: 関節支持のための膝装具

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第32問

Perthes病で正しいのはどれか。

1: 股関節の内転が制限される。

2: 股関節の外旋が制限される。

3: Trendelenburg徴候は陰性である。

4: 保存的治療には免荷装具が用いられる。

5: 発症年齢が低いほど機能的予後は悪い。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第74問

多発性硬化症の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩行障害に対して早期から装具を作製する。

2: 視野欠損に対して照明などの環境整備を行う。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 筋力低下に対して1RMを反復し強化する。

5: 運動失調に対して重錘を負荷して訓練を行う。

- 答え:2 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する