第45回午前第39問の類似問題

第44回午前:第77問

慢性閉塞性肺疾患(COPD)の腹式呼吸の目的で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 補助筋の筋力増強

2: 1回換気量の増加

3: 機能的残気量の増加

4: 横隔膜の上方移動拡大

5: 呼気時の気道内圧低下

- 答え:2 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第65問

慢性閉塞性肺疾患の呼吸理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸訓練では呼気時間の延長を図る。イ.呼吸困難時の呼吸介助法は背臥位で行う。ウ.腹式呼吸の習得には胸鎖乳突筋の収縮を確認する。エ.下葉部に痰を認めたら座位にて体位排痰を行う。オ.ハフィング(huffing)は咳の前に声門を開いて行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第87問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸訓練では呼気時間の延長を図る。イ.呼吸困難時の呼吸介助法は背臥位で行う。ウ.腹式呼吸の習得には胸鎖乳突筋の収縮を確認する。エ.下葉部に痰を認めたら座位にて体位排痰を行う。オ.痰の粘性が低ければハフィング(huffing)が排痰に有効である。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第53問

頸髄損傷患者の肺理学療法の目的で誤っているのはどれか。

1: 排痰の促進

2: 微小気管支の開存

3: 胸郭可動性の確保

4: 1回換気量の増大

5: 肋間筋の筋力増強

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第39問

口すぼめ呼吸で正しいのはどれか。

1: 気道の虚脱を抑える。

2: 全肺気量を増加させる。

3: 吸気時間を延長させる。

4: 呼吸仕事量を増加させる。

5: 機能的残気量を増加させる。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第45問

呼吸機能が低下してきた筋萎縮性側索硬化症患者に対する呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 口すぼめ呼吸の指導

2: 胸郭のストレッチ

3: 呼気時の胸郭圧迫

4: 腹式呼吸の指導

5: 有酸素運動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第79問

呼吸理学療法と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1: 口すぼめ呼吸-肺気腫

2: 体位排痰法-気管支拡張症

3: 咳嗽法-頸髄損傷

4: 舌咽呼吸-間質性肺炎

5: 腹式呼吸-小児喘息

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第66問

肺理学療法の内容と効果との組合せで誤っているのはどれか。

1: 胸郭可動域訓練-肺コンプライアンスの増大

2: 口すぼめ呼吸-横隔膜の強化

3: 体位排痰法-気道の浄化

4: リラクセーション-酸素消費量の低下

5: 腹式呼吸-換気量の増大

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第49問

慢性呼吸不全患者の生活指導で誤っているのはどれか。

1: 腹式呼吸を励行する。

2: 時間あたりの呼吸数を増やす。

3: 1回換気量を増やす。

4: 活動課題は分割して行う。

5: 酸素吸入下で体操する。

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第78問

呼吸障害の理学療法で適切なのはどれか。

1: 拘束性換気障害には口すぼめ呼吸を行う。

2: 慢性肺気腫の症例では速い呼気運動を行う。

3: ボルグ指数15~17の負荷で行う。

4: 無酸素性作業閾値以上の運動負荷で行う。

5: 階段では昇りながら息をはき、止まって吸気を行う。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第92問

慢性呼吸不全患者の生活指導で適切でないのはどれか。

1: 腹式呼吸を励行する。

2: 時間当たり呼吸数を増やす。

3: 1回換気量を増やす。

4: 動作を分割する。

5: 酸素吸入下で体操する。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第93問

腹式呼吸法で誤っているのはどれか。

1: 口すぼめ呼吸を併用する。

2: 呼吸補助筋の活動を抑制する。

3: 胸部と腹部にそれぞれ手を置く。

4: 呼気時に腹部隆起を確認する。

5: 呼気は吸気の2倍以上の時間をかけて行う。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第35問

脊髄損傷患者の呼吸に対する理学療法の目的でないのはどれか。

1: 無気肺の予防

2: 肺水腫の予防

3: 横隔膜呼吸の促進

4: 胸郭拘縮発生の予防

5: 気道分泌物の喀出の促進

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第45問

呼吸障害に対する理学療法として、口すぼめ呼吸が有効なのはどれか。

1: COPD

2: 肺線維症

3: 間質性肺炎

4: 筋萎縮性側索硬化症

5: Duchenne型筋ジストロフィー

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第47問

呼吸リハビリテーションで正しいのはどれか。

1: ハッフィングは胸郭の伸張を目的とする。

2: 横隔膜呼吸は、呼吸補助筋の活動を促進する。

3: 呼吸困難時の症状改善には、腹臥位が有効である。

4: インセンティブスパイロメトリは長く吸気を持続させる。

5: 口すぼめ呼吸は、呼気よりも吸気を長くするように指導する。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第36問

慢性閉塞性肺疾患に対する指導で正しいのはどれか。

1: 呼気よりも吸気に時間をかける。

2: 両上肢を挙上して呼吸を促通させる。

3: 動作中に息こらえをして換気量を増大する。

4: ろうそく吹きによって肺胞内の空気を効率的に吐く。

5: 作業中は胸式呼吸パターンが維持できるようにする。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第51問

下位頸髄損傷患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体位排痰

2: 胸郭の徒手的振動

3: 胸郭の圧迫

4: 横隔膜の筋力増強

5: 肋間筋の筋力増強

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第4問

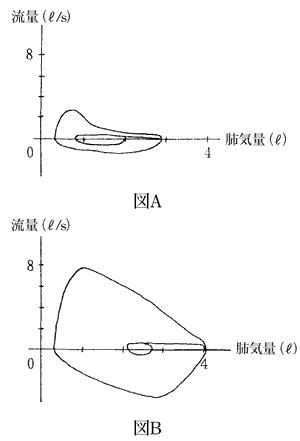

呼吸機能テストの結果、図Aのようなフローボリューム曲線を得た。この患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。ただし、図Bは健常者の結果を示す。

1: 胸郭の可動性を増大する。

2: 口すぼめ呼吸を指導する。

3: 呼気時間を短縮する。

4: 呼気筋を強化する。

5: 腹筋を強化する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第67問

在宅酸素療法が導入された慢性呼吸不全患者の生活指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 洗髪は、座位で両上肢によって行う。

2: 更衣は、立位でかぶり型上衣で行う。

3: 洗顔は、座位で息を吐きながら行う。

4: 用便は、息を吐きながら腹圧をかけて行う。

5: 歩行は、背筋を反らせて大きく息を吸いながら行う。

- 答え:3 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第65問

呼吸運動の促進要因として正しいのはどれか。

1: 気道の拡張

2: 四肢の運動

3: 髄液のpH上昇

4: 動脈血酸素分圧の上昇

5: 肺胞二酸化炭素分圧の低下

- 答え:2

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する