第35回午前第18問の類似問題

第53回午後:第15問

58歳の女性。5年前に子宮頸癌の手術を行った。2年前から右下肢にリンパ浮腫が出現し、弾性ストッキングを着用していた。1年前から安静臥位で右下肢を挙上しても浮腫が改善せず、皮膚が固くなり非圧窩性浮腫が認められたため、週1回外来で理学療法を実施していた。2日前に蜂窩織炎を発症し、現在、薬物療法中である。対応として適切なのはどれか。

1: 患部の冷却

2: スキンケア休止

3: 圧迫下での下肢運動

4: 用手的リンパドレナージ

5: 経皮的電気刺激療法〈TENS〉

- 答え:1

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第51問

慢性閉塞性肺疾患の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ろうそく吹きで呼気筋の筋力強化を行う。

2: 安静時の脈拍が100/分以上では作業を中止する。

3: 全身の筋緊張の緩和を図る。

4: ヤスリがけで作業耐久性を高める。

5: 作業中も腹式呼吸を維持させる。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第14問

85歳の男性。脳梗塞の既往がある。2、3か月前から食事中にむせることが多くなっていた。3日前から元気がなく、昨晩から発熱と意識障害とがみられたため救急搬送され気管挿管の上、入院となった。体温38.0℃、呼吸数25/分、左胸部に肺胞呼吸音、右胸部に水泡音が聴取された。エックス線写真を示す。この患者の症状が生じている原因として最も考えられるのはどれか。

1: 気胸

2: 心不全

3: 肺水腫

4: 間質性肺炎

5: 誤嚥性肺炎

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第8問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。この患者の運動療法を中止すべき状態として最も適切なのはどれか。

1: SpO2 82%

2: 呼吸数22/分

3: 心拍数105/分

4: 修正Borg指数5

5: 収縮期血圧が安静時より20 mmHg上昇

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第87問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸訓練では呼気時間の延長を図る。イ.呼吸困難時の呼吸介助法は背臥位で行う。ウ.腹式呼吸の習得には胸鎖乳突筋の収縮を確認する。エ.下葉部に痰を認めたら座位にて体位排痰を行う。オ.痰の粘性が低ければハフィング(huffing)が排痰に有効である。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第23問

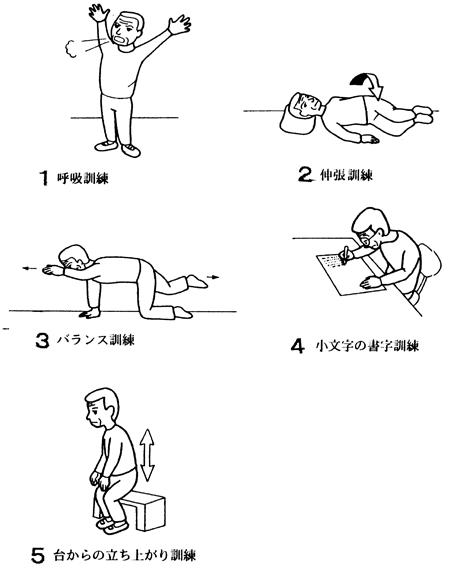

60歳の男性。パーキンソン病。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 伸張訓練

3: バランス訓練

4: 小文字の書字訓練

5: 台からの立ち上がり訓練

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

55歳の男性。搬送された病院で急性心筋梗塞と診断された。初期治療として、左冠動脈に対して経皮的冠動脈形成術が施行された。発症後1か月の検査所見では右冠動脈に75%の狭窄が認められ、心肺運動負荷試験中に胸部不快感が認められた。心肺運動負荷試験の結果に基づいて運動処方をする際に最も参考にすべき指標はどれか。

1: 最大換気量

2: 最大酸素摂取量

3: 血圧の変化量

4: 心拍数の変化量

5: 症状出現時の運動強度

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第51問

下位頸髄損傷患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体位排痰

2: 胸郭の徒手的振動

3: 胸郭の圧迫

4: 横隔膜の筋力増強

5: 肋間筋の筋力増強

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第19問

38歳の女性。左乳癌にて腋窩リンパ節郭清を伴う乳房温存術を行った。術後2か月経過し、左前腕から手にかけて膨脹がみられた。熱感はみられない。患肢への治療として誤っているのはどれか。

1: 等尺性運動

2: 就寝時の挙上

3: 弾性サポーター

4: 強擦法マッサージ

5: 間欠的空気圧迫法

- 答え:4

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

48歳の主婦。右乳癌に対して3週前に乳房切除術を受けた。術後、右腋窩部から上腕内側の異常感覚と右上肢の浮腫が出現した。この患者への日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 右肩関節の自動運動を行う。

2: 右上肢への直射日光を避ける。

3: 筋力維持のために手提げ荷物を右手で持つ。

4: 右上肢の虫刺されに注意する。

5: 右上肢に圧迫用スリーブを装着させる。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

閉塞性肺疾患の作業療法での留意点で適切でないのはどれか。

1: 屋外の活動では自動車の排気や煙を避けるようにする。

2: 呼吸困難感がある場合は活動前に吸入で気道閉塞を改善させておく。

3: 喀痰が多い場合は運動前に排痰を行っておく。

4: 活動が過度にならないよう休憩をはさみながら行う。

5: 時間あたりの呼吸数を増やすように指導する。

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第10問

32歳の女性。右利き。診断名は右乳がん(ステージⅡ)。右乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術施行目的で入院となった。夫と2歳の子どもとの3人暮らし。職業は保育士。術前の右上肢機能は良好であり、セルフケアや家事動作は自立していた。術後作業療法について正しいのはどれか。

1: 日光浴を勧める。

2: 術側の上肢は固定する。

3: 事務職への転職を勧める。

4: 重量物を持たないように指導する。

5: 3か月間物干し動作は行わないよう指導する。

- 答え:4

- 解説:この患者は右乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術を受けた後に作業療法が実施される。術後の患側上肢には創部治癒のために重い物を持たないよう指導することが適切である。

- 日光浴はがんの発生リスクを低減することを示唆する研究もあるが、観察研究のデータであり、術後の作業療法として日光浴を選択できない。

- 術後に乳房切除創部の安静は行われるが、患側上肢を固定すると、関節拘縮が生じることがあるため、適切ではない。

- 患者は保育士であり、子どもを上肢で介助することも想定できるが、業務内容としては役割分担などで調整する手段があり、事務職へ転職するまでの理由はない。

- 術後の患側上肢には創部治癒のために重い物を持たないよう指導することが適切である。

- 術後3か月間に物干し動作を行わせないとする合理的事象はない。物干し動作は肩関節の運動を伴うが、肩の安静は最小限にしながら、術後早期からADLを含めた活動は痛み自制内で行うことができる。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第70問

肺気腫の理学療法で正しいのはどれか。

1: フローボリューム曲線のピークフロー値の増大を図る。

2: %肺活量の増大を図る。

3: 呼気の流速を遅くして呼吸させる。

4: 運動負荷は最大酸素摂取量の70 %とする。

5: 酸素飽和度(SpO2)の指標は80 %以上とする。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第8問

25歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日で運動麻痺は進行しており、呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理中である。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 体位変換

2: 筋力増強運動

3: 胸郭ストレッチ

4: 関節可動域運動

5: 30°程度のリクライニング位

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第36問

慢性閉塞性肺疾患に対する指導で正しいのはどれか。

1: 呼気よりも吸気に時間をかける。

2: 両上肢を挙上して呼吸を促通させる。

3: 動作中に息こらえをして換気量を増大する。

4: ろうそく吹きによって肺胞内の空気を効率的に吐く。

5: 作業中は胸式呼吸パターンが維持できるようにする。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第78問

呼吸障害の理学療法で適切なのはどれか。

1: 拘束性換気障害には口すぼめ呼吸を行う。

2: 慢性肺気腫の症例では速い呼気運動を行う。

3: ボルグ指数15~17の負荷で行う。

4: 無酸素性作業閾値以上の運動負荷で行う。

5: 階段では昇りながら息をはき、止まって吸気を行う。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第19問

66歳の男性。意識障害で右上肢を下に腹臥位で体動困難となっているところを発見された。両膝、右手首、右肘および右前胸部に多発褥瘡を認め、脱水症を伴うことから発症後数日が経過していると考えられた。保存的加療とともに理学療法が開始され、徐々に意識障害が改善すると、入院後1か月で訓練中に右手のしびれを訴え、図のような手を呈した。この患者の右手に適応となるのはどれか。

1: BFO

2: 虫様筋カフ

3: 短対立装具

4: 手関節駆動式把持装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

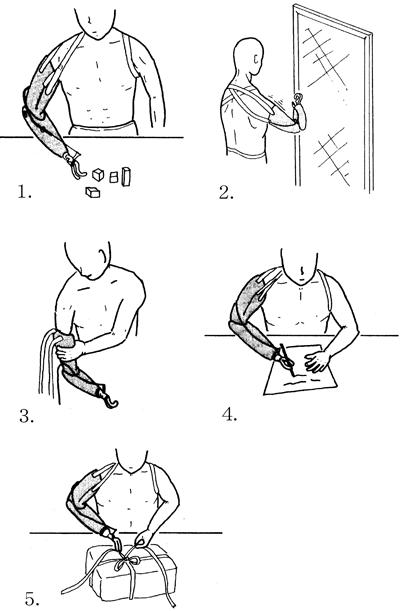

第35回午前:第4問

65歳の男性。農作業中に右上腕切断、標準断端である。受傷後1か月経過。義手の作製と訓練のため入院した。作業療法の訓練で適切でないのはどれか。

1: ブロックを用いたフック操作

2: 鏡を用いた肘継手のロック操作

3: 義手の着脱

4: 義手での書字

5: 両手による紐結び

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する