答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

理学療法士問題表示

理学療法士国家試験

検索元問題

第44回 午前 第95問

20件の類似問題

筋力について正しいのはどれか。 ...

広告

47

第45回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

筋力増強で誤っているのはどれか。

1

筋力増強には意欲が影響する。

2

筋肥大は赤筋線維で生じやすい。

3

増強法には過負荷の原則が適用される。

4

等速運動では角速度の遅い方が増強効果は大きい。

5

初期の筋力増強は運動単位の発射頻度の増加による。

39

第54回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

筋力増強トレーニングの効果で正しいのはどれか。

1

自動介助運動では効果は得られない。

2

筋肥大が生じるまで効果は得られない。

3

最大抵抗を用いれば月1回の運動で効果が得られる。

4

等運動性運動ではトレーニングに用いた運動速度付近で大きな効果が得られる。

5

最大筋力に対して極めて弱い抵抗運動であっても回数を増やすことで効果が得られる。

64

第39回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

筋力増強について適切なのはどれか。

1

増強法には過負荷の原則が適用される。

2

肥大は赤筋線維で起こりやすい。

3

筋力増強訓練初期の筋力増加は筋肥大によって起こる。

4

遠心性収縮は増強効果が小さい。

5

角速度の速い等速運動は増強効果が大きい。

30

第47回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

高齢者の筋力について誤っているのはどれか。

1

筋断面積は経年的に減少する。

2

上肢よりも下肢の筋力低下が大きい。

3

筋力強化によって筋線維の肥大が期待できる。

4

タイプII線維よりもタイプI線維の萎縮が優位である。

5

筋力強化の初期効果は動員される運動単位が増加することによる。

96

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

高齢者の筋力について誤っているのはどれか。

1

上肢よりも下肢の筋力低下が大きい。

2

筋力強化によって筋肥大が期待できる。

3

筋断面積は経年的に減少する。

4

タイプII線維よりもタイプI線維の萎縮が優位である。

5

筋力強化の初期効果は運動単位動員の増加による。

広告

94

第51回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

高齢者の筋で誤っているのはどれか。

1

筋断面積が減少する。

2

運動単位数が増加する。

3

筋力増強効果はみられる。

4

タイプⅡ線維の萎縮が強い。

5

持久力は筋力に比較して維持される。

97

第42回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

筋力増強で正しいのはどれか。

1

遠心性収縮は等尺性収縮より大きな負荷をかけられる。

2

等速性運動は徒手による筋力増強に適している。

3

訓練による筋肥大は筋力増大に先行して現れる。

4

等張性収縮時は等尺性収縮時より血圧が上昇しやすい。

5

同負荷ならば上肢に比べて下肢訓練時に血圧が上昇しやすい。

40

第34回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

高齢者の筋で誤っているのはどれか。

1

運動単位数が増加する。

2

タイプII線維の萎縮が強い。

3

筋断面積が減少する。

4

筋力増強効果はみられる。

5

持久力は筋力に比較して維持される。

41

第55回 午後

|

理学療法士専門問題

標準

筋力増強運動について正しいのはどれか。

1

等尺性筋力増強運動では1回あたり20~30秒間以上の収縮が必要である。

2

筋力を維持するためには最大筋力の70~80%以上の抵抗が必要である。

3

目的としていない筋に代償運動が起こる方がよい。

4

等速性筋力増強運動では重錘ベルトを使用する。

5

等尺性筋収縮では血圧上昇に留意する。

21

第41回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

筋張力で誤っているのはどれか。

1

活動張力と静止張力の和を全張力という。

2

静止張力は筋長とともに増大する。

3

発揮できる活動張力は筋断面積に比例する。

4

求心性運動は遠心性運動より大きな張力を発揮できる。

5

求心性運動では速度が速いほど最大筋張力が小さい。

広告

52

第40回 午前

|

理学療法士専門問題

最重要

徒手筋力テストと測定時の体位との組合せで誤っているのはどれか。

1

大胸筋:筋力3-背臥位

2

上腕二頭筋:筋力2-座位

3

外腹斜筋:筋力2-座位

4

中殿筋:筋力3-側臥位

5

縫工筋:筋力3-座位

69

第59回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

骨格筋の筋張力で正しいのはどれか。

1

全張力と静止張力の和が活動張力となる。

2

活動張力は筋長が長くなるほど大きくなる。

3

求心性運動では速度が速いほど最大筋張力が大きい。

4

筋張力が一定の場合、短縮速度は負荷が小さいほど速い。

5

求心性運動は遠心性運動より大きな筋張力を発揮することができる。

62

第48回 午前

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

骨格筋の収縮について正しいのはどれか。

1

単収縮を加重させても収縮力は変化しない。

2

筋線維の活動電位の持続時間は単収縮の持続時間よりも長い。

3

電気刺激を与えた場合、単収縮に先行して活動電位が生じる。

4

電気刺激で1秒間に5~6回の単収縮を起こすと強縮となる。

5

単収縮の頻度が過剰になると完全強縮から不完全強縮に移行する。

96

第44回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

筋力増強法の原則について正しいのはどれか。

1

筋力増強初期の効果は筋肥大によって起こる。

2

等尺性運動では最大筋力の80%以上の負荷量を必要とする。

3

筋収縮速度の違いにかかわらず筋力増強効果は一定である。

4

DeLormeの漸増抵抗運動では1RMの50%以上の負荷量から始める。

5

過負荷による筋損傷は求心性よりも遠心性の収縮で起こりやすい。

5

第57回 午前

|

理学療法士実地問題

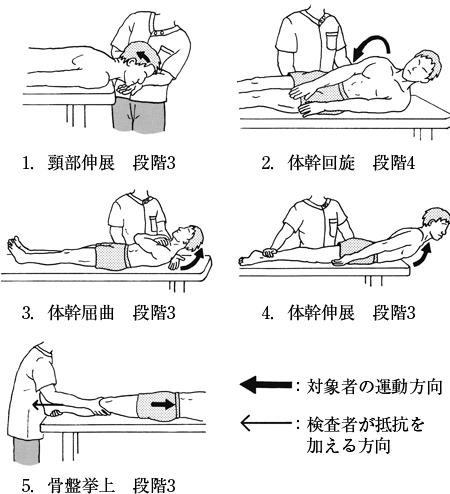

最重要

Danielsらの徒手筋力テストによる頸筋・体幹筋のテストで正しいのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

広告

42

第50回 午前

|

理学療法士専門問題

重要

等尺性運動で誤っているのはどれか。

1

関節運動を伴わない筋収縮である。

2

等張性運動に比べて血圧が上昇しやすい。

3

等運動性運動に比べて筋力の増強効果が小さい。

4

等張性運動に比べて収縮時の筋血流は減少する。

5

等張性運動に比べて筋持久力の増強効果が大きい。

69

第49回 午後

|

理学療法士・作業療法士共通問題

重要

骨格筋の筋張力で誤っているのはどれか。

1

活動張力は筋長が長くなるほど大きくなる。

2

全張力から静止張力を引くと活動張力が得られる。

3

求心性運動では速度が速いほど最大筋張力が小さい。

4

筋張力が一定の場合、短縮速度は負荷が小さいほど速い。

5

遠心性運動は求心性運動より大きな筋張力を発揮することができる。

3

第38回 午前

|

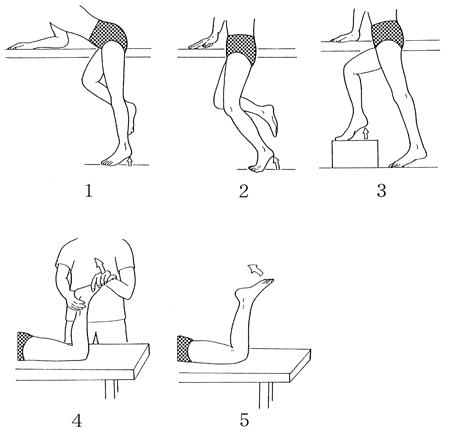

理学療法士実地問題

最重要

ダニエルスらの徒手筋力テストでヒラメ筋の筋力3のテスト法はどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

45

第43回 午前

|

理学療法士専門問題

標準

Danielsらの徒手筋力テストに応じた筋力増強法の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1

筋力1 - 筋電図バイオフィードバック

2

筋力2 - 低周波刺激

3

筋力3 - 高周波刺激

4

筋力4 - 浮力を利用した水中運動

5

筋力5 - 経皮的電気神経刺激

2

第52回 午前

|

理学療法士実地問題

重要

Danielsらの徒手筋力テストについて正しいのはどれか。

1

検査は段階5から実施する。

2

徒手抵抗は検査する関節の近位部に加える。

3

繰り返し実施することで筋持久力を評価する。

4

段階2は重力の影響を最小限にした肢位で実施する。

5

抑止(ブレーク)テストでは徐々に徒手抵抗を強くする。

広告