第43回午前第64問の類似問題

第44回午前:第6問

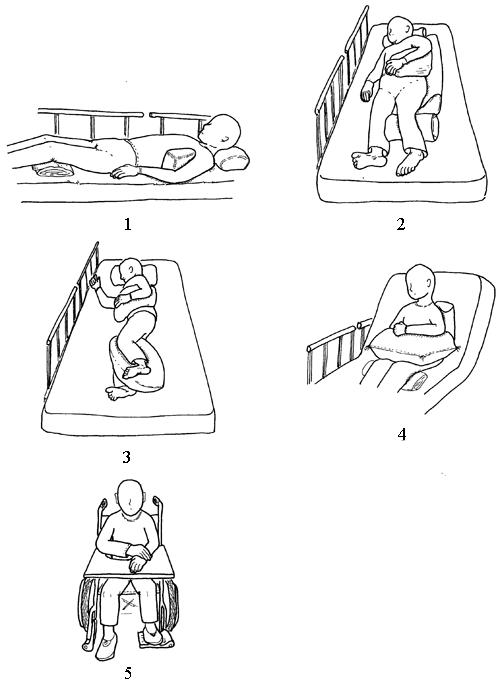

57歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週経過。Brunnstrom法ステージは上肢I、手指I、下肢II。座位保持が30分可能となった。左肩関節亜脱臼と手部に中等度の腫脹がある。麻痺側上肢の管理として適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第89問

進行性核上性麻痺について正しいのはどれか。

1: 延髄が萎縮する。

2: L-Dopaが著効する。

3: 頸部が前屈位となる。

4: 垂直方向の眼球運動障害を呈する。

5: MIBG心筋シンチグラフィーで心/縦隔比が低下する。

- 答え:4

- 解説:進行性核上性麻痺は40歳以降に発症する神経変性疾患で、パーキンソニズム、認知症、眼球運動障害が主な症状です。正しい選択肢は垂直方向の眼球運動障害を呈することです。

- 進行性核上性麻痺では延髄は萎縮しません。この選択肢は間違いです。

- 進行性核上性麻痺では、L-Dopaが著効する場合は除外されます。この選択肢は正しくありません。

- 進行性核上性麻痺では、頸部のジストニアにより頸部が後屈位となることが一般的です。この選択肢は間違いです。

- 進行性核上性麻痺では、核上性眼球運動障害により垂直方向の眼球運動障害を呈することが特徴的です。この選択肢が正しいです。

- MIBG心筋シンチグラフィーで心/縦隔比が低下するのはパーキンソン病であり、進行性核上性麻痺では通常正常です。この選択肢は間違いです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第63問

人工股関節の術後理学療法で誤っているのはどれか。

1: 脱臼予防について指導する。

2: 足関節の底・背屈運動を行う。

3: プーリーを利用して股関節屈曲・内転運動を行う。

4: 中殿筋を中心に筋力強化を行う。

5: セメントを使用した場合、早期に歩行訓練を開始する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第39問

神経症性障害患者の作業療法で正しいのはどれか。

1: 心気症状への傾聴が重要となる。

2: 転換症状がある場合は行わない。

3: 強迫症状に対しては反復作業を用いる。

4: 不安発作が完全に消失するまで行わない。

5: 離人症状では自傷行為の可能性を考慮する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第17問

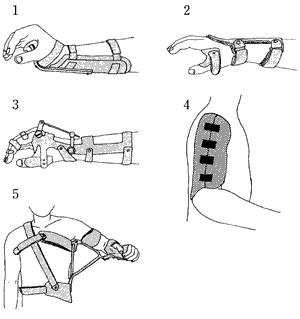

装具の適応で正しいのはどれか。

1: 正中神経麻痺

2: 橈骨神経麻痺

3: 脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)

4: 腱板断裂術後

5: 上腕骨骨幹部骨折

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第50問

神経疾患患者の嚥下障害について誤っているのはどれか。

1: 先行期の障害に対して、食事のペースの指導を行う。

2: 口腔期の障害に対して、スプーンの工夫を行う。

3: 食事は濃いめの味つけにする。

4: むせなければ安全な嚥下である。

5: 頚部屈曲(chin down)が咽頭期の障害を改善する。

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第70問

痙直型両麻痺児のはさみ歩行を改善するために随意運動を促通すべき筋はどれか。

1: 中殿筋

2: 大腿筋膜張筋

3: 大内転筋

4: ハムストリングス

5: 下腿三頭筋

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上衣着脱は被りタイプから練習する。

2: コンピュータの入力デバイスを検討する。

3: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

4: 自己導尿ができるようにカテーテル操作を練習する。

5: 車椅子上で起立性低血圧が起こったときは前屈位をとる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法の適切性について問われています。選択肢の中で適切でないものを選ぶ必要があります。

- C6機能残存の患者ではつまみ動作が困難で、ボタンやファスナーの取扱は特殊な自助具を使用するか、修練しないと難しい。最初は被りタイプの上衣の着衣から練習するとよいため、選択肢1は適切です。

- 手指屈曲と伸展の分離した運動が障害された患者では、キーボード入力には自助具やタッチセンサーによる入力デバイスを導入するなどの検討をするとよいため、選択肢2は適切です。

- 選択肢3は適切でないです。便座で座薬の挿入を行えるのはC7機能残存レベル以上とされ、C6機能残存の排便は、最初はベッド上で行われることが多い。しかし、排便時に腹圧をかける姿勢は臥位よりも座位のほうが有利であり、座薬の挿入なしに排便できる際は、座位での排便もできるように練習する必要性は高い。

- 男性のC6機能残存レベルでは、カテーテルによる自己導尿が可能である。女性はベッド上開脚位であればC6Bから実施できる可能性があるため、カテーテル操作の練習を行うとよいため、選択肢4は適切です。

- 車椅子上で起立性低血圧が起きたときは、頭部への血流を回復させるため、前屈位やバックレストにもたれるなどの自己対応ができるように練習しておくとよいため、選択肢5は適切です。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第71問

膝周囲のスポーツ外傷と理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 前十字靱帯再建術後-膝伸展可動域の制限

2: 関節鏡視下半月板切除術後-早期部分荷重訓練

3: ジャンパー膝-膝窩部への超音波療法

4: 腸脛靱帯炎-ランニングの禁止

5: 離断性骨軟骨炎-膝関節固定装具の適用

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第43問

正中神経麻痺の完全損傷と可能な動作との組合せで正しいのはどれか。

1: 低位損傷-硬貨を拾い上げる。

2: 低位損傷-通常の鉛筆の持ち方で名前を書く。

3: 低位損傷-テレホンカードを横つまみする。

4: 高位損傷-洗顔用の水をすくい上げる。

5: 高位損傷-ドアノブを内側に回す。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第3問

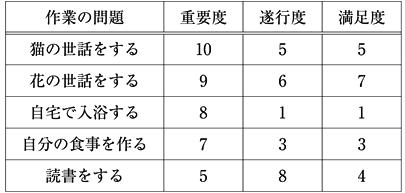

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

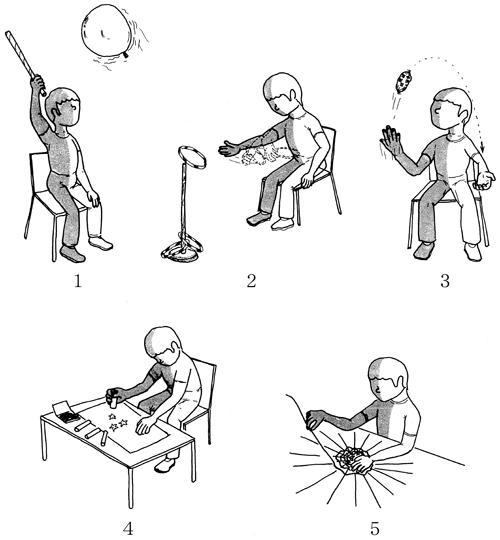

第42回午前:第4問

60歳の男性。脳梗塞後、5か月。右片麻痺のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV。座位は安定している。麻痺側上肢の作業療法で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第65問

痙性対麻痺に対するハムストリングスの持続的伸張で誤っているのはどれか。

1: 膝関節屈曲拘縮の改善

2: 膝関節屈筋痙縮の抑制

3: 股関節内転筋の促通

4: 長座位安定性の向上

5: 股関節可動域の増大

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第68問

ブルンストローム法ステージが上肢、手指ともにIVの片麻痺患者に対する分離運動の促進を目的とした作業療法で適切でないのはどれか。

1: 外転方向へのサンディング

2: 低い位置での両手によるスタンプ押し

3: 両手による籐のかご編み

4: 横つまみを使ったペグ移動

5: 肘伸展位でのブロック移動

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第50問

左半側無視の症状がある回復期の左片麻痺患者への生活指導で誤っているのはどれか。

1: 本人の関心があるものを左側に置くようにする。

2: 見落としがちなものはメモする習慣をつける。

3: 鏡を見せて体幹の傾きに気付かせる。

4: 入浴時に左上下肢をしっかりこするようにする。

5: 食事の始めにお盆のふちをたどるようにする。

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第33問

脳卒中片麻痺の間接的嚥下訓練で食道入口部を広げる効果があるのはどれか。

1: 舌の運動

2: 発音の練習

3: Shaker(シャキア)法

4: 喉のアイスマッサージ

5: 顔面頸部のマッサージ

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第7問

82歳の女性。脳卒中後の右片麻痺。プラスチック製短下肢装具を装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。右立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。装具に修正を加えたところ歩容は改善した。装具に加えた修正はどれか。

1: 装具の高さをヒラメ筋の起始部付近まで低くした。

2: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)した。

3: 中足指節関節部から遠位を切除した。

4: アーチサポートを挿入した。

5: 足部のベルクロの固定を緩めた。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第3問

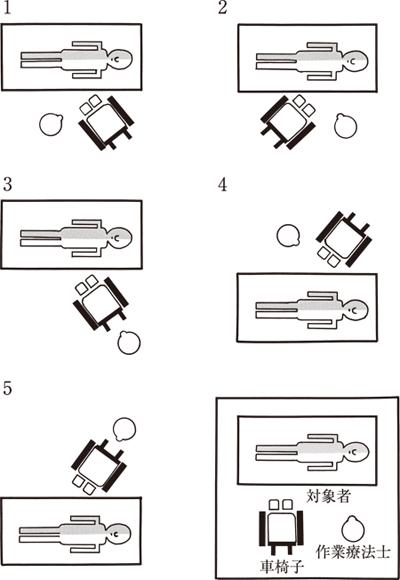

60歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。ベッドから車椅子への移乗は1人で何とか可能である。ベッドから車椅子への移乗場面の初回評価において、ベッド、車椅子および作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する