第34回午前第17問の類似問題

第48回午前:第11問

60歳の男性。10年前にParkinson病と診断された。日常生活は自立している。すくみ足のため自宅で頻回に転倒するようになった。この患者に対する指導で適切なのはどれか。

1: スリッパを履くよう勧める。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: T字杖歩行を指導する。

4: 車椅子での移動を指導する。

5: 自宅での手すり設置の場所を指導する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第12問

62歳の女性。約半年前から歩行中にふらつき、しゃべりにくいことに気付いていたが、最近これらの症状が悪化してきた。その他、四肢協調運動障害、頭部CTで小脳および脳幹萎縮を指摘されている。この症例の評価指標として適切でないのはどれか。

1: FBS

2: 踵膝試験

3: 鼻指鼻試験

4: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉

5: SARA〈scale for the assessment and rating test〉

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第11問

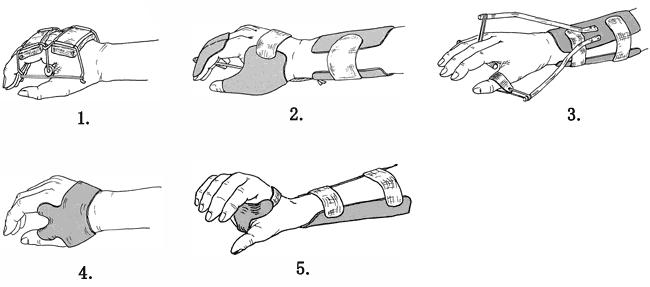

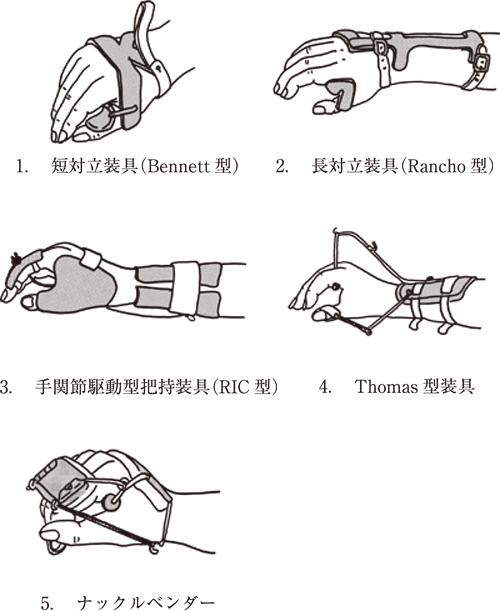

55歳の女性。末梢神経障害。短母指外転筋、母指対立筋、虫様筋(第1・第2)がMMT 1~2であった。この患者に用いるスプリントとして適しているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第13問

60歳の女性。転倒して右肩関節痛を訴えた。エックス線写真を示す。まず患部に行うべき治療はどれか。

1: ギプス固定

2: 極超短波治療

3: 三角巾固定

4: 髄内釘固定

5: 超音波治療

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第6問

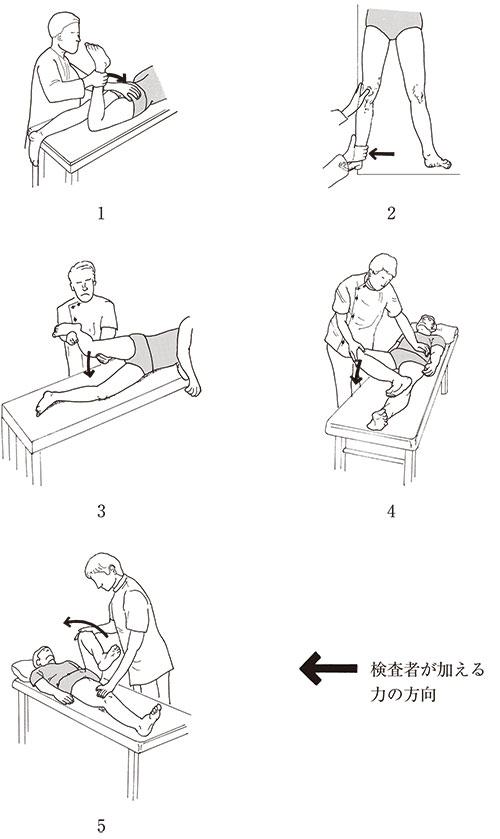

40歳の男性。2週間前から腰痛と右殿部から大腿前面にかけてのしびれが生じ、徐々に右下肢の筋力低下を自覚するようになってきた。この患者に行う検査として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第65問

慢性関節リウマチの変形で起こりにくいのはどれか。

1: ボタン穴変形

2: 母指のZ変形

3: 手指尺側偏位

4: 内反膝

5: 外反扁平足

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第3問

50歳の女性。末梢神経麻痺により、円回内筋、長掌筋、橈側手根屈筋、浅指屈筋、深指屈筋(示指・中指)、長母指屈筋、方形回内筋、短母指外転筋、短母指屈筋(浅頭)、母指対立筋、第1・2虫様筋が麻痺している。適応する装具で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第3問

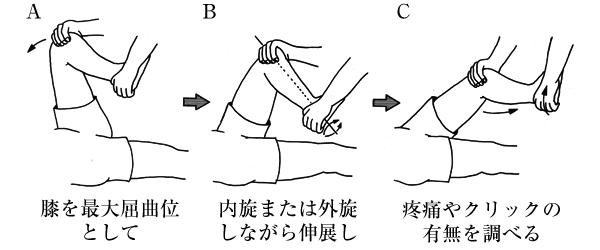

20歳の男性。運動時に膝関節痛を訴える。実施した検査を図に示す。この検査はどれか。

1: 外反ストレステスト

2: 前方引き出しテスト

3: 内反ストレステスト

4: McMurrayテスト

5: Lachmanテスト

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第19問

70歳の男性。左被殻出血発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢II、下肢III。歩行は四点杖を使用し、屋内歩行は自立している。立ち上がりは手すりか杖を使用すればかろうじて可能である。左上肢の支持がないとバランスを崩すが、体幹か下肢が壁などに接していれば立位の保持は可能である。この患者が自動的な諸機能のない洋式トイレを使用した場合に転倒の危険性が高いのはどれか。

1: 便器の蓋を開ける。

2: 便座に座る。

3: 清拭をする。

4: 便座から立ち上がる。

5: ズボンを上げる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第20問

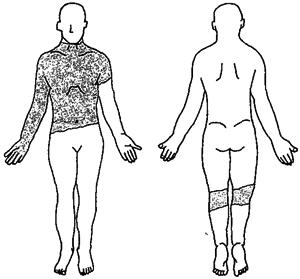

44歳の患者。両上肢と体幹とに図のようなⅡ度の熱傷がある。受傷後3日目に保持すべき肢位で正しいのはどれか。

1: 頸部:中間位

2: 肩関節:外転位

3: 右前腕:回内位

4: 体幹:軽度屈曲位

5: 膝関節:軽度屈曲位

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第47問

つま先歩きになるのはどれか。2つ選べ。 ア.大殿筋筋力低下イ.大腿四頭筋筋力低下ウ.30°膝関節屈曲拘縮エ.3 cm以上の脚長差オ.脛骨神経麻痺

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第34問

75歳の女性。変形性股関節症に対する人工関節全置換術後2週経過。この時期のADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.寝返りイ.座位保持ウ.足の爪切りエ.靴下着脱オ.T字杖歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第86問

変形性膝関節症について誤っているのはどれか。

1: 関節軟骨辺縁部に骨棘が認められる。

2: 二次性関節症は外傷後に起こる。

3: 大腿四頭筋に筋力低下がみられる。

4: 疼痛は初期から安静時に認められる。

5: 関節裂隙は狭小化する。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

56歳の男性。閉塞性動脈硬化症。半年前から左下腿から足部にかけて冷感と痛みが発現し、歩行距離も低下している。検査法と結果の組合せで正しいのはどれか。

1: 立位体前屈―――――痛みの軽減

2: 足背動脈の触診―――リズムの不整

3: 足関節上腕血圧比――1.2以上

4: 両下肢の下垂試験――感覚異常の出現

5: トレッドミル歩行――間欠性跛行の出現

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第11問

49歳の女性。多発性筋炎で入院中である。ステロイドによる寛解を認め、ベッドサイドでのリハビリテーションが開始された。この患者の運動負荷を調節する際に指標となる血液検査はどれか。

1: 総ビリルビン

2: クレアチニン

3: 血中尿素窒素

4: クレアチンキナーゼ

5: アルカリフォスファターゼ

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

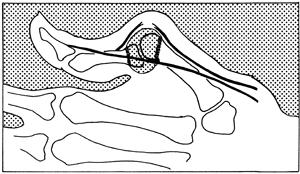

第38回午前:第14問

図は慢性関節リウマチの母指中手指節関節の病変を示している。図の説明として適切でないのはどれか。

1: 亜脱臼

2: 関節包の腫脹

3: スワンネック変形

4: 短母指伸筋腱の断裂

5: 長母指伸筋腱の尺側移行

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第21問

15歳の男子。血友病A。体育の授業の後に膝関節に疼痛と腫脹が出現することが多かった。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 良肢位保持

2: 膝の自動屈伸運動

3: 水泳

4: 階段昇降訓練

5: 装具療法

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

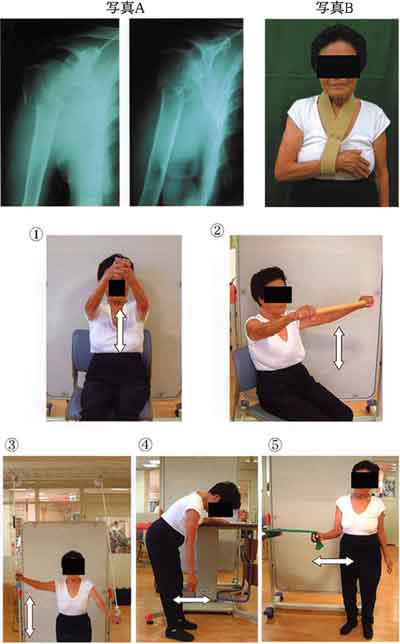

第43回午前:第13問

75歳の女性。玄関で転倒し右肩の痛みと挙上困難とを生じ、カラーアンドカフ法で保存的な治療を受けた。骨折時の右肩のエックス線写真Aと固定状態の写真Bとを示す。1か月経過して骨折部が安定した。この時点での理学療法①~⑤で適切でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する