第40回午後第77問の類似問題

第38回午後:第45問

高齢者の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 若年者と同じ速度で歩く場合は歩調を多くとる。

2: 若年者に比べて遊脚相/立脚相比が増加する。

3: 若年者に比べて骨盤の水平回旋は大きくなる。

4: 若年者に比べて頭部の上下動の振幅は大きくなる。

5: 若年者に比べて床反力垂直成分の変化は大きい。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第76問

正常発達している乳児の運動発達で生後7か月にみられる反射はどれか。2つ選べ。

1: ステップ反射

2: Galant(ガラント)反射

3: 足底把握反射

4: 対称性緊張性頸反射

5: 緊張性迷路反射

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第47問

正常歩行について正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.踵接地時の膝関節は15゚程度屈曲位である。イ.立脚中期に膝関節は完全伸展位となる。ウ.重心の上下移動は4~5 cmである。エ.骨盤の傾斜は左右5゚程度である。オ.遊脚相の膝関節屈曲は最大135゚に達する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第10問

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先度が高いのはどれか。

1: 電動車椅子の購入を家族に提案する。

2: 下肢の漸増抵抗運動を行う。

3: 四つ這い移動の練習を行う。

4: 松葉杖歩行の練習を行う。

5: 体幹装具を装着させる。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第70問

正しいのはどれか。

1: 凹足では主に横アーチが高くなる。

2: 足の縦アーチは外側が内側よりも高い。

3: 距腿関節は底屈位で遊びが小さくなる。

4: 足根中足関節では主にすべり運動が生じる。

5: 横足根関節は距舟関節と距骨下関節とからなる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第28問

正常歩行における関節運動の説明で正しいのはどれか。

1: 着床初期には、足関節が最大背屈位となる。

2: 荷重応答期には、膝関節に伸展モーメントが働く。

3: 立脚終期には、足関節に底屈モーメントが働く。

4: 前遊脚期には、股関節に伸展モーメントが働く。

5: 遊脚初期には、膝関節に伸展モーメントが働く。

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第74問

正常歩行について正しいのはどれか。

1: 肩関節は同側の踵接地時に最大屈曲位となる。

2: 膝関節は踵接地直後に伸展する。

3: 骨盤は水平面において回旋運動をする。

4: 骨盤は前額面において水平に保たれる。

5: 骨盤は遊脚側へ側方移動する。

- 答え:3

- 解説:正常歩行では、肩関節、膝関節、骨盤が特定の動きを行い、体のバランスを保ちながら歩行が行われます。この問題では、それらの動きの中で正しいものを選ぶ必要があります。

- 肩関節は同側の踵接地時に最大伸展位となるので、この選択肢は間違いです。

- 膝関節は踵接地直後に屈曲するので、この選択肢は間違いです。

- 正しい選択肢です。正常歩行では、骨盤は水平面において回旋運動をすることで、歩行の効率を高めています。

- 骨盤は前額面において立脚側が内転するので、この選択肢は間違いです。

- 骨盤は立脚側へ側方移動するので、この選択肢は間違いです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第30問

歩行障害とその原因の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: frozen gait ── 小脳性運動失調

2: scissors gait ── パーキンソニズム

3: steppage gait ── 総腓骨神経麻痺

4: waddling gait ── 下肢帯の筋力低下

5: wide-based gait ── 両下肢の痙縮

- 答え:3 ・4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第40問

小児疾患と理学療法の組合せで適切なのはどれか。

1: 先天性内反足 − 徒手矯正

2: 二分脊椎 − 移動動作訓練

3: 発育性(先天性)股関節脱臼 − トロント装具装着

4: Perthes病 − 患部の等張性筋力増強

5: Down症 − 床上座位移動練習(シャフリング)

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第27問

5歳の女児。痙直型両麻痺。頸定は6か月、寝返りは11か月、座位は2歳で可能となった。現在、平行棒内で裸足での立位保持は可能だが歩行は自立していない。小学校入学時に使用する可能性が最も低いのはどれか。

1: 歩行器

2: バギー

3: 転倒保護帽

4: 短下肢装具

5: ロフストランドクラッチ

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第41問

健常成人が開脚立位の姿勢から、素早く右足を一歩前へ踏み出そうとしている。右足が離床するまでの足圧中心点の動きに関する説明で正しいのはどれか。

1: 右に変位したのちに大きく左へ変位する。

2: 最初に左へ大きく変位して右へ少し戻る。

3: 徐々に左へ変位する。

4: 急速に左へ変位する。

5: 正中を保持している。

- 答え:1

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第3問

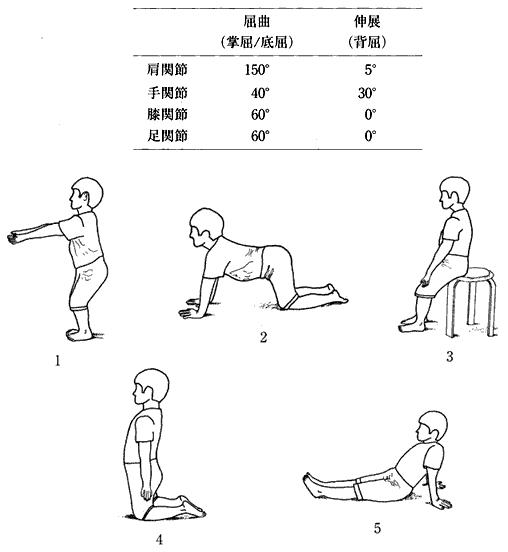

児の左半身の関節可動域を測定した結果を表に示す。この児がとることのできる姿勢はどれか。

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第38問

6歳の痙直型両麻痺児。平行棒内での歩行を練習中。注意すれば踵を接地して歩けるが、足部外反扁平位と膝関節屈曲位とになりやすい。短下肢装具の処方で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外側ストラップを付ける。

2: アーチサポートを付ける。

3: 半長靴にする。

4: 外側フレアヒールを用いる。

5: 踵を補高する。

- 答え:2 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

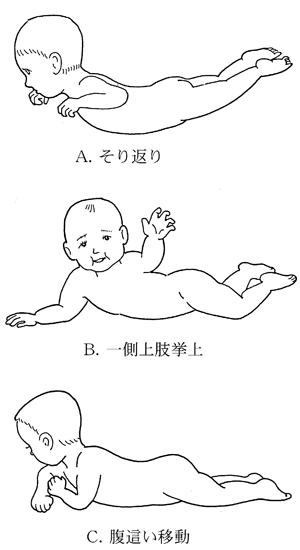

第40回午前:第8問

小児の正常発達順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C

2: A→C→B

3: B→A→C

4: B→C→A

5: C→A→B

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

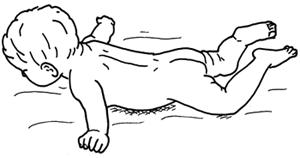

第48回午前:第9問

正常発達の子どもの姿勢を図に示す。この時期に、遠城寺式乳幼児分析的発達検査表に示される項目で獲得できているのはどれか。

1: ガラガラを振る。

2: 人見知りをする。

3: 身ぶりをまねする。

4: ひとりで座って遊ぶ。

5: 音声をまねようとする。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第46問

成人の静止立位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 体重心線は膝関節軸の前方を通る。

2: 体重心は床から身長の45%の高さにある。

3: 頭部の重心線は環椎後頭関節の後方を通る。

4: 身長に対する体重心の相対的位置は小児より低い。

5: 足関節にかかる重力のモーメントは底屈モーメントである。

- 答え:1 ・4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

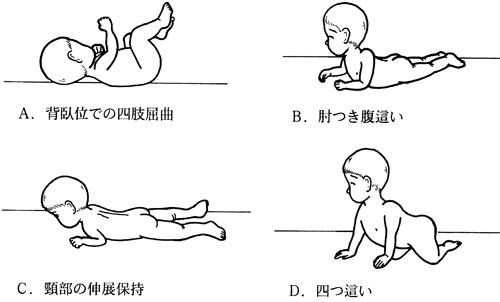

第35回午前:第9問

小児の発達過程でみられる順序で正しいのはどれか。A.背臥位での四肢屈曲B.肘つき腹這いC.頸部の伸展保持D.四つ這い

1: A→B→C→D

2: B→A→C→D

3: B→C→A→D

4: A→B→D→C

5: A→C→B→D

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第46問

正常歩行で誤っているのはどれか。 ア.骨盤傾斜によって遊脚側股関節は内転する。イ.速度にかかわらず立脚相は遊脚相より長い。ウ.重心の上下移動は踵接地期に最低となる。エ.ヒラメ筋は立脚相のみで活動する。オ.速度が早くなるとエネルギー効率があがる。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第31問

1歳2か月の男児。6か月健康診査で運動発達遅滞を指摘され、地域の療育センターを紹介された。痙直型両麻痺と診断され、週1回の外来理学療法が開始された。現在、首が座り上肢を支持して数秒間のみ円背姿勢で床座位保持が可能となった。この時期のホームプログラムとして適切なのはどれか。

1: 下肢の保護伸展反応の促通

2: 上肢の他動的可動域訓練

3: 腹臥位での体幹伸展運動

4: 四つ這い位保持訓練

5: 介助歩行

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第74問

成人の静止立位で正しいのはどれか。

1: 重心線は足関節軸の前方を通る。

2: 重心線は膝関節軸の後方を通る。

3: 重心線は環椎後頭関節の後方を通る。

4: 重心位置は第2腰椎のやや前方にある。

5: 小児より身長に対する重心位置が高い。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する