第39回午後第42問の類似問題

第48回午後:第84問

下肢切断について正しいのはどれか。

1: 大腿標準切断では股内転拘縮を生じやすい。

2: 下腿標準切断では外反膝を生じやすい。

3: Syme切断では断端末に創を生じやすい。

4: Chopart関節離断では足内反拘縮を生じやすい。

5: Lisfranc切断では足外反変形を生じやすい。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第22問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で後上腸骨棘が基本軸に含まれるのはどれか。

1: 胸腰部屈曲

2: 胸腰部回旋

3: 胸腰部側屈

4: 股関節伸展

5: 股関節外転

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第21問

単関節の障害で後髪をとかすことができなかった。このときの関節運動と可動域制限の組合せで正しいのはどれか。ただし、自助具は使用しないこととする。

1: 肩関節屈曲 − 90°

2: 肩関節外転 − 120°

3: 肘関節屈曲 − 50°

4: 前腕回内 − 50°

5: 手関節背屈 − 20°

- 答え:3

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第26問

内反変形のある変形性膝関節症患者の歩行の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相:外側スラスト

2: 立脚相:立脚側への体幹傾斜

3: 立脚相:立脚肢の反張膝

4: 遊脚相:分回し

5: 遊脚相:遊脚側の骨盤下制

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第32問

前腕能動義手のパーツと役割の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 三頭筋パッド ― ハウジングの角度を調節する。

2: リテーナー ― ハーネスの装着感を向上させる。

3: ケーブル ― 手先具に力を伝達する。

4: ソケット ― 切断部の長さを代償する。

5: 手継手 ― 手先具の開閉効率を向上させる。

- 答え:3 ・4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第72問

手術と等張性筋力増強訓練の対象となる筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 人工股関節置換術-股内転筋群

2: 人工膝関節置換術-大腿四頭筋

3: 肩腱板再建術-三角筋

4: 足関節外側靱帯再建術-長・短腓骨筋

5: 大腿骨頸部外側骨折内固定術-中殿筋

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第47問

関節可動域が制限を受けるのはどれか。

1: 手関節掌屈位での手指伸展

2: 肘関節屈曲位での手関節背屈

3: 膝関節伸展位での股関節屈曲

4: 膝関節屈曲位での足関節背屈

5: 足関節背屈位での足指屈曲

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第23問

Danielsらの徒手筋力テストを腹臥位で実施するのはどれか。2つ選べ。

1: 体幹伸展 段階4(Good)

2: 頭部屈曲 段階3(Fair)

3: 肘関節伸展 段階2(Poor)

4: 股関節内転 段階5(Normal)

5: 膝関節屈曲 段階1(Trace)

- 答え:1 ・5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

75歳の男性。糖尿病により右下腿切断。義足歩行練習時に右膝の膝折れを起こしそうな不安定感を訴えた。考えられる原因はどれか。2つ選べ。

1: 初期屈曲角が過大である。

2: 初期内転角が不足している。

3: 右股関節の屈曲可動域制限がある。

4: 右膝関節の伸展筋力が低下している。

5: ソケットが足部に対し後方に位置しすぎている。

- 答え:1 ・4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第39問

誤っているのはどれか。

1: 腕尺関節はらせん関節である。

2: 上橈尺関節は車軸関節である。

3: 腕尺関節は上橈尺関節と同一の関節包内にある。

4: 約10°の生理的内反肘を運搬角という。

5: 肘頭は肘屈曲位でヒューター三角を構成する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第69問

対称性緊張性頸反射で正しいのはどれか。

1: 頸部の伸展で股関節と膝関節が屈曲する。

2: 統合する中枢は大脳にある。

3: 立直り反応の一つである。

4: 生後4か月で出現する。

5: 生後10か月で消失する。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第61問

骨格筋の構造で筋収縮時に長さが一定なのはどれか。2つ選べ。

1: A帯

2: H帯

3: I帯

4: Z帯

5: 筋節

- 答え:1 ・4

- 解説:骨格筋の構造には、A帯、H帯、I帯、Z帯、筋節などがあります。筋収縮時に長さが一定なのはA帯とZ帯です。

- A帯は暗く見える暗帯で、筋収縮時でも長さは一定です。これは、筋収縮時にアクチンとミオシンの相互作用により力が発生するためです。

- H帯は筋収縮時に次第に短くなります。これは、アクチンフィラメントがミオシンフィラメントの中心に向かって移動するためです。

- I帯は明るく見える明帯で、筋収縮時に次第に短くなります。これは、アクチンフィラメントがミオシンフィラメントに引き寄せられることで、I帯の長さが短くなるためです。

- Z帯は筋収縮時でも長さは一定です。これは、Z帯が筋線維の構造を維持する役割を果たしており、筋収縮時にもその機能が変わらないためです。

- 筋節はZ帯とZ帯の間の距離で、筋収縮の機能的単位です。筋収縮時にはH帯などが短くなるため、筋節も短縮します。従って、筋節は筋収縮時に長さが一定ではありません。

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

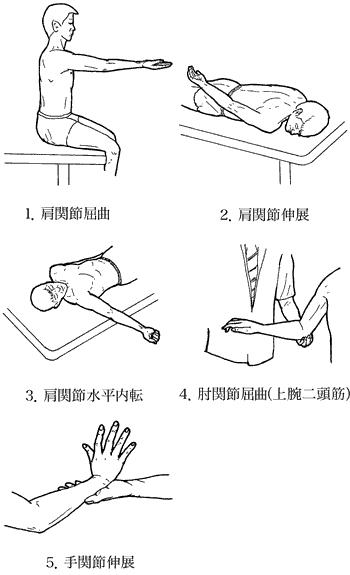

第46回午後:第1問

Danielsらの徒手筋力テストの測定肢位で正しいのはどれか。

1: 肩関節屈曲

2: 肩関節伸展

3: 肩関節水平内転

4: 肘関節屈曲(上腕二頭筋)

5: 手関節伸展

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第46問

正常歩行で誤っているのはどれか。 ア.骨盤傾斜によって遊脚側股関節は内転する。イ.速度にかかわらず立脚相は遊脚相より長い。ウ.重心の上下移動は踵接地期に最低となる。エ.ヒラメ筋は立脚相のみで活動する。オ.速度が早くなるとエネルギー効率があがる。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第83問

下腿義足歩行で立脚後期に膝の急激な屈曲を生じる原因はどれか。

1: ソケットの内転角が不足している。

2: 靴のヒールが低すぎる。

3: 足部が過度に底屈位にある。

4: ソケットが足部に対して過度に前方に位置している。

5: 足部のトウブレークまでの長さが長すぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第97問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で測定する運動方向と移動軸との組合せで誤っているのはどれか。

1: 頸部屈曲-外耳孔と頭頂を結ぶ線

2: 肩関節伸展-上腕骨

3: 肩関節内旋-尺骨

4: 肘関節屈曲-尺骨

5: 手関節尺屈-第3中手骨

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

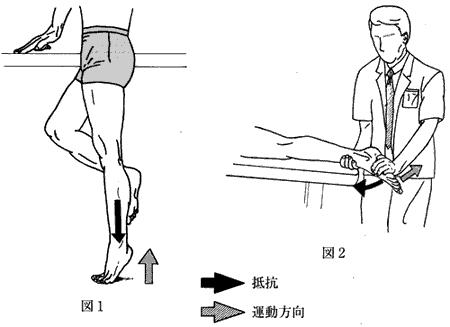

第48回午前:第1問

Danielsらの徒手筋力テスト(足関節底屈のテスト)を図1及び図2に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 図1で、最大可動範囲で踵持ち上げを15回行えれば段階5である。

2: 図1で、可動範囲の一部で踵持ち上げを1回以上行えれば段階4である。

3: 図2で、完全な底屈運動ができて最大抵抗に負けずに保てれば段階3である。

4: 図2で、完全な底屈運動ができるが抵抗に耐えられなければ段階2である。

5: 図2で、可動範囲の一部分だけ動かせれば段階2-である。

- 答え:4 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第51問

関節とその形状の組合せについて正しいのはどれか。

1: 肩関節 - 鞍関節

2: 肘関節 - 球関節

3: 上橈尺関節 - 車軸関節

4: 橈骨手根関節 - 平面関節

5: 母指CM関節 - 蝶番関節

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第22問

筋とその短縮の有無を調べる検査との組合せで正しいのはどれか。

1: 腸腰筋―――――――Speedテスト

2: 縫工筋―――――――SLRテスト

3: 大腿直筋――――――Thomasテスト

4: 大腿筋膜張筋――――Oberテスト

5: ハムストリングス――Thompsonテスト

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第8問

体表から容易に筋収縮を触知できるのはどれか。2つ選べ。

1: 梨状筋

2: 外閉鎖筋

3: 小殿筋

4: 大腿筋膜張筋

5: 長内転筋

- 答え:4 ・5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する