第39回午前第81問の類似問題

第40回午前:第69問

閉塞性肺疾患の作業療法での留意点で適切でないのはどれか。

1: 屋外の活動では自動車の排気や煙を避けるようにする。

2: 呼吸困難感がある場合は活動前に吸入で気道閉塞を改善させておく。

3: 喀痰が多い場合は運動前に排痰を行っておく。

4: 活動が過度にならないよう休憩をはさみながら行う。

5: 時間あたりの呼吸数を増やすように指導する。

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第77問

慢性閉塞性肺疾患で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙は危険因子である。

2: 片肺に発症することが多い。

3: 肺気腫では肺胞の破壊を特徴とする。

4: 肺の換気時の気道抵抗が低下している。

5: 酸素取り込みよりも二酸化炭素排出が阻害されやすい。

- 答え:1 ・3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第4問

70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患による慢性呼吸不全。安静時も酸素吸入が必要である。処方に従って作業療法時に酸素流量を上げ、休息中に下げようとしたところ、呼吸が浅くなり意識障害が出現した。最も考えられるのはどれか。

1: 呼吸性アルカローシス

2: 代謝性アシドーシス

3: CO2ナルコーシス

4: 天幕上脳梗塞

5: 低血糖発作

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第91問

慢性閉塞性肺疾患で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 喫煙は危険因子である。

2: 片肺に発症することが多い。

3: 静肺コンプライアンスが低下する。

4: 肺気腫は肺胞壁の破壊を特徴とする。

5: 肺の換気時の気道抵抗が低下している。

- 答え:1 ・4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第49問

慢性呼吸不全患者の生活指導で誤っているのはどれか。

1: 腹式呼吸を励行する。

2: 時間あたりの呼吸数を増やす。

3: 1回換気量を増やす。

4: 活動課題は分割して行う。

5: 酸素吸入下で体操する。

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第51問

下位頸髄損傷患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体位排痰

2: 胸郭の徒手的振動

3: 胸郭の圧迫

4: 横隔膜の筋力増強

5: 肋間筋の筋力増強

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第24問

65歳の男性。慢性閉塞性肺疾患。30年の喫煙歴。痰の量が多く、息切れのため50 m歩くと休憩を要する。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 体位ドレナージ

2: 胸式呼吸

3: 口すぼめ呼吸

4: 呼吸筋の筋力増強

5: リラクセーション

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第66問

肺理学療法の内容と効果との組合せで誤っているのはどれか。

1: 胸郭可動域訓練-肺コンプライアンスの増大

2: 口すぼめ呼吸-横隔膜の強化

3: 体位排痰法-気道の浄化

4: リラクセーション-酸素消費量の低下

5: 腹式呼吸-換気量の増大

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第40問

慢性閉塞性肺疾患患者へのADLの指導で誤っているのはどれか。

1: 作業は座位で行う。

2: 動作時は腹式呼吸を心がける。

3: 呼気よりも吸気に時間をかける。

4: 両上肢挙上位を避けて作業する。

5: 物を持ち上げる際は呼気で行う

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第39問

呼吸器疾患の理学療法の目的で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 呼吸数の増加

2: 吸気の緩徐化

3: 腹式呼吸の促通

4: 呼吸補助筋の活用

5: 全身のリラクセーション

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第80問

慢性気管支炎患者の呼吸機能で誤っているのはどれか。

1: 気道抵抗の上昇

2: ピークフローの低下

3: 1秒率の低下

4: 機能的残気量の減少

5: クロージングボリュームの増加

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第77問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症の理学療法プログラムで適切でないのはどれか。

1: 罹患筋の抵抗運動

2: 呼吸・排痰訓練

3: 嚥下指導

4: コミュニケーション手段の獲得

5: 精神心理的サポート

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第72問

閉塞性換気障害を呈するのはどれか。2つ選べ。

1: 肺気腫

2: 肺線維症

3: 慢性気管支炎

4: うっ血性心不全

5: 筋ジストロフィー

- 答え:1 ・3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

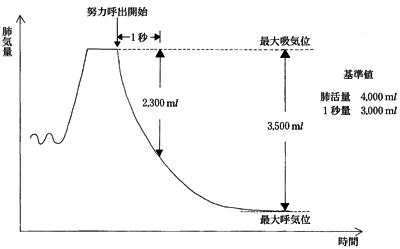

第44回午前:第33問

45歳の男性。息切れで階段を昇れなくなったため受診した。スパイログラムで図のような計測値と努力呼出曲線とを得た。この患者の呼吸理学療法の目的はどれか。

1: 胸式呼吸による肺活量の改善

2: 有酸素運動による残気量の減少

3: 部分呼吸法による努力性肺活量の増加

4: 口すぼめ呼吸による機能的残気量の減少

5: 胸郭柔軟性運動による拘束性換気障害の改善

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第50問

癌患者の緩和ケアにおけるリハビリテーションについて正しいのはどれか。

1: 肺癌がある場合は呼吸介助が禁忌となる。

2: 病名告知を前提として、理学療法を行う。

3: 疼痛コントロールを目的とした理学療法は行わない。

4: この段階ではリンパ浮腫に対する理学療法は行わない。

5: 患者の意思に合わせて理学療法の目的を変更する。

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第67問

在宅酸素療法が導入された慢性呼吸不全患者の生活指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 洗髪は、座位で両上肢によって行う。

2: 更衣は、立位でかぶり型上衣で行う。

3: 洗顔は、座位で息を吐きながら行う。

4: 用便は、息を吐きながら腹圧をかけて行う。

5: 歩行は、背筋を反らせて大きく息を吸いながら行う。

- 答え:3 ・4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第90問

呼吸器疾患で正しいのはどれか。

1: 肺線維症は閉塞性肺疾患である。

2: 閉塞性換気障害では肺活量比が低下する。

3: 肺気腫では全肺気量が減少する。

4: CO2ナルコーシスは低CO2血症で生じる。

5: Hugh-Jonesの分類は呼吸困難の程度を示す。

- 答え:5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。2年後、呼吸不全が進行し、日常生活でも息切れがでるようになった。ADL指導で誤っているのはどれか。

1: 動作は細かく分けて行う。

2: 和式トイレよりも洋式トイレが良い。

3: 息を吸いながら物を持ち上げる。

4: 台所仕事は椅子に座って行う。

5: 息苦しさを感じたら口をすぼめて息を吐く。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第91問

閉塞性障害をきたす疾患はどれか。

1: 肺線維症

2: 重症筋無力症

3: 気 胸

4: 肺気腫

5: 横隔膜ヘルニア

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第47問

筋萎縮性側索硬化症患者で安静臥位時のPaO2が60 Torrであった。呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 呼吸筋増強訓練

2: 舌咽呼吸の指導

3: 端座位保持訓練

4: 腹筋の筋力増強訓練

5: 頸部筋リラクセーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する