第39回午前第71問の類似問題

第38回午前:第65問

高齢者の骨折の作業療法で適切でないのはどれか。

1: コーレス骨折では手関節固定直後から手指自動運動を指導する。

2: 上腕骨頸部骨折のハンギングキャスト法では骨癒合まで安静を指示する。

3: 脊椎圧迫骨折では背筋を促通する作業種目を選択する。

4: 膝蓋骨骨折の膝伸展位ギプス固定時には体重負荷による歩行を指導する。

5: 大腿骨頸部骨折では住環境整備を指導する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第60問

脳卒中片麻痺患者の麻痺側の肩の理学療法で正しいのはどれか。

1: 肩関節伸展運動は避ける。

2: 亜脱臼があるときは整復位で行う。

3: 関節可動域訓練では肩甲骨を固定して行う。

4: 麻痺側への寝返りでは麻痺側肩甲骨を内転位にする。

5: 自己介助による上肢挙上運動では反動を用いた方法を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第43問

正しいのはどれか。

1: 前十字靱帯は膝伸展で弛緩する。

2: 内側側副靱帯は膝伸展で弛緩する。

3: 大腿直筋は膝伸展と股屈曲の作用がある。

4: 大腿筋膜張筋は膝屈曲位で下腿内旋作用がある。

5: 大腿二頭筋は膝屈曲と下腿内旋の作用がある。

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第72問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 腸骨大腿靱帯は股関節外旋を制限する。

2: 坐骨大腿靱帯は股関節屈曲を制限する。

3: 小殿筋の収縮は股関節外旋を制限する。

4: 半膜様筋の収縮は膝関節内旋を制限する。

5: 大腿二頭筋の収縮は膝関節屈曲を制限する。

- 答え:1 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

50歳の女性。慢性関節リウマチでスタインブロッカーのステージIII、クラスII。発症後2年経過。両膝に外反変形、両外反母趾がある。両手関節の痛みは強く、腫脹もあるが、平行棒内での歩行は可能。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節保護

2: 靴インサートの製作

3: 体幹伸筋群を中心とした筋力増強

4: 低い椅子からの立ち上がり訓練

5: 歩行器での歩行訓練

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第81問

先天性股関節脱臼について誤っているのはどれか。

1: 寛骨臼は浅く発育が悪い。

2: 骨端核の出現は遅延する。

3: 脱臼側の下肢短縮を認める。

4: 股関節の屈曲内転が制限される。

5: トレンデレンブルグ徴候が陽性である。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第23問

疾患と作業種目の組合せで正しいのはどれか。

1: 関節リウマチ――――粘土細工

2: 小脳梗塞――――――切り絵

3: 脊髄小脳変性症―――卓球

4: Parkinson病 ――――上方への輪通し

5: 慢性閉塞性肺疾患――デコパージュ

- 答え:4

- 解説:この問題では、疾患と作業種目の組み合わせが正しいかどうかを判断する必要があります。正しい組み合わせは、疾患の症状に対して作業種目が適切であり、患者にとって有益であることが求められます。

- 関節リウマチの患者には粘土細工は望ましくありません。なぜなら、関節リウマチ患者の指関節や手関節に負担がかかるためです。粘土細工は、手指の筋力低下を示す末梢神経損傷や巧緻性が低下した程度の軽度片麻痺などで用いられます。

- 小脳梗塞の患者には切り絵は適切ではありません。なぜなら、小脳梗塞では企図振戦を生じるため、切り絵などの刃物の使用は危険だからです。切り絵は、カッターの操作が可能なレベルの軽度片麻痺などで用いられます。

- 脊髄小脳変性症の患者には卓球は適切ではありません。なぜなら、脊髄小脳変性症は失調症状がみられるため、卓球で必要となる俊敏な移動やラケットの操作は困難だからです。卓球は、立位保持が可能なごく軽度のParkinson病などで用いられます。

- Parkinson病の患者には上方への輪通しが適切です。なぜなら、Parkinson病では固縮や姿勢反射障害がみられるため、上方への輪通しなどの大関節を利用した粗大運動は、棒体操などと同様に、これらの症状に対して有効だからです。

- 慢性閉塞性肺疾患の患者にはデコパージュは適切ではありません。なぜなら、デコパージュは揮発性油を使用することもあるため、呼吸器疾患患者に対しては望ましくないからです。デコパージュは、手指の巧緻性が低下した末梢神経損傷や軽度片麻痺などで用いられます。

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第14問

39歳の男性。野球の試合中にジャンプしてボールをキャッチした着地時に、踵に疼痛と違和感とを訴えた。その直後から歩行困難となったために、応急処置の後に緊急搬送された。搬送先の病院で撮影された足部MRIを示す。矢印は損傷部位を示す。受傷直後の処置として適切なのはどれか。

1: 足底板による固定

2: 足関節周辺の保温

3: 足関節底屈位での固定

4: 強擦法による下腿部のマッサージ

5: 端座位による下腿下垂位での安静

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第91問

足部の症状と靴の補正との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.足の外反母趾-内側月型しんの延長イ.中足骨頭痛-ロッカー・バーウ.踵骨骨棘-クッションヒールエ.外反扁平足-逆トーマスヒールオ.凹足-内側ウェッジソール

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第94問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

1: 肩関節屈曲では前腕を中間位とする。

2: 肘関節屈曲では前腕を中間位とする。

3: 前腕回内では肘を90゜屈曲とする。

4: 手関節橈屈では前腕を回内位とする。

5: 手関節屈曲(掌屈)では前腕を中間位とする。

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第42問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と移動軸との関係で誤っているのはどれか。

1: 頸部の屈曲-外耳孔と頭頂を結ぶ線

2: 頸部の回旋-鼻梁と後頭結節を結ぶ線

3: 胸腰部の前屈-第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線

4: 胸腰部の回旋-両側の肩峰を結ぶ線

5: 胸腰部の側屈-第1胸椎棘突起と尾骨を結ぶ線

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第3問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

- 答え:5

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第67問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.中年期以降の肥満女性に好発する。イ.エックス線写真で関節腔の狭小化がみられる。ウ.圧痛は膝関節の外側に多い。エ.起立動作時よりも歩行時に痛みが強い。オ.内側楔状足底板が用いられる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第44問

正しいのはどれか。

1: 大腿骨頭靭帯は股関節内転時に緊張する。

2: 膝関節面は大腿骨、膝蓋骨、脛骨および腓骨で構成される。

3: 後十字靭帯は脛骨の前方への滑りを防ぐ作用がある。

4: 足関節の底背屈運動は主に距踵関節で行われる。

5: 長腓骨筋および短腓骨筋は足関節を背屈する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

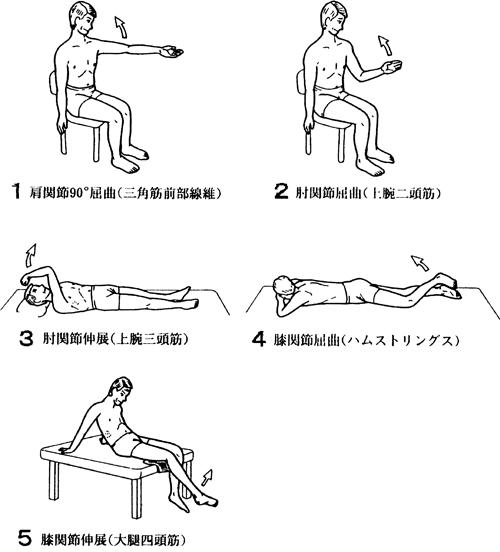

第34回午前:第37問

代償運動を行っていないのはどれか。

1: 肩関節90゜屈曲(三角筋前部線維)

2: 肘関節屈曲(上腕二頭筋)

3: 肘関節伸展(上腕三頭筋)

4: 膝関節屈曲(ハムストリングス)

5: 膝関節伸展(大腿四頭筋)

- 答え:3

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第22問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で後上腸骨棘が基本軸に含まれるのはどれか。

1: 胸腰部屈曲

2: 胸腰部回旋

3: 胸腰部側屈

4: 股関節伸展

5: 股関節外転

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第87問

慢性的な使い過ぎで起こるスポーツ障害はどれか。

1: 頸椎捻挫

2: 肩鎖関節脱臼

3: 上前腸骨棘剥離骨折

4: 腰椎分離症

5: アキレス腱断裂

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第60問

脊髄損傷患者の合併症とその対応との組合せで正しいのはどれか。

1: 肩関節の異所性骨化─急性期からストレッチ

2: 自律神経過反射-下肢挙上位で経過観察

3: 急性期の骨脱灰-牛乳の飲用

4: 褥 瘡-車椅子上で徐圧動作

5: 作業中の失禁-留置導尿

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第78問

物理療法とその適応との組合せで誤っているのはどれか。

1: 牽引-変形性頸椎症

2: 温水プール-痙性麻痺

3: 紫外線-褥 瘡

4: アイスパック-閉塞性動脈硬化症

5: 経皮的電気刺激(TENS)-腰痛症

- 答え:4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

75歳の男性。糖尿病により右下腿切断。義足歩行練習時に右膝の膝折れを起こしそうな不安定感を訴えた。考えられる原因はどれか。2つ選べ。

1: 初期屈曲角が過大である。

2: 初期内転角が不足している。

3: 右股関節の屈曲可動域制限がある。

4: 右膝関節の伸展筋力が低下している。

5: ソケットが足部に対し後方に位置しすぎている。

- 答え:1 ・4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する