臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

解説

生体は埋植(植込み)された医用材料に対し、時間経過(急性/慢性)と反応の広がり(局所/全身)で分類される反応を示す。急性局所反応には、急性炎症、壊死、異物排除反応、そして血液接触時の血小板活性化・凝固カスケードによる血栓形成が含まれる。アナフィラキシーは急性ではあるが全身性反応であり、肉芽形成・器質化・石灰化は主として数週以降に進行する慢性局所反応である。したがって問うている「急性局所反応」に該当するのは血栓形成である。

選択肢別解説

アナフィラキシーは急性の全身性アレルギー反応であり、局所反応ではないため該当しない。埋植材料が抗原となる場合でも主たる病態は全身反応である。

血栓形成は血液接触材料で早期(分〜時間〜数日)に生じうる急性の局所反応である。材料表面へのタンパク質吸着を契機に血小板が活性化され、凝固カスケードが進行して局所で血栓が形成される。よって急性局所反応に該当する。

肉芽形成は創傷治癒や異物反応の過程で線維芽細胞・新生毛細血管が増生する慢性局所反応で、通常は数日〜数週以降に進行する。急性局所反応には当たらない。

器質化は滲出物や血栓などが線維性組織へと置換される慢性局所反応であり、時間経過を要する。急性局所反応には該当しない。

石灰化は長期的に生じる慢性局所反応(例:生体弁の石灰沈着)であり、急性期の局所反応ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

医用材料が生体に接触すると、時間経過で初期(急性)反応と後期(慢性)反応に大別される。急性反応は接触直後〜数時間・数日以内に起こるもので、血漿タンパク(補体・凝固系)の即時活性化、急性炎症、血栓形成、発熱、即時型アレルギー(アナフィラキシーによるショック)などが代表的である。これに対し慢性反応は組織修復や異物反応が進行して生じる線維性カプセル化、石灰化、肉芽形成などで、週〜月以降に顕在化する。したがって本問で急性反応に該当するのは補体活性化とショックである。

選択肢別解説

カプセル化は異物の周囲に線維性被膜が形成される異物反応の結果で、時間を要する慢性(後期)反応に分類される。急性反応には該当しない。

石灰化は材料表面や周囲組織へのカルシウム塩沈着で、経時的に進行する慢性(後期)反応である。急性反応ではない。

肉芽形成は修復過程や慢性炎症でみられる組織反応で、異物反応の進展に伴う慢性(後期)反応である。急性反応には含まれない。

補体活性化は材料接触直後に血漿補体系が即時に作動する初期(急性)反応である。C3a・C5aなどのアナフィラトキシン産生により炎症惹起や全身反応の誘発につながり得るため、急性反応に分類される。

ショック(とくにアナフィラキシーショック)は材料やその関連物質が引き金となって接触直後に起こり得る全身性の重篤な急性反応である。循環不全・血圧低下などを呈し、急性反応に分類される。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体材料や医療機器の使用に伴う生体反応は「時間(急性/慢性)」と「広がり(局所/全身)」で整理できる。急性全身反応は、血液や体液が人工表面に接触して直ちに惹起され、血中を介して全身性に影響が及ぶ反応で、代表が補体活性化である。人工表面により補体系(主に代替経路やレクチン経路)が迅速に活性化され、アナフィラトキシン(C3a、C5a)産生を介して血管拡張、透過性亢進、好中球活性化、気管支攣縮、低血圧、発熱・悪寒など全身症状を引き起こし得る。これに対し、潰瘍形成・肉芽形成・石灰化は慢性の局所反応、壊死は局所の急性組織障害であり、いずれも「急性の全身反応」には該当しない。以上より正答は補体活性化である。

選択肢別解説

潰瘍形成は遷延する炎症や虚血などにより局所組織の欠損が進む慢性局所反応であり、急性全身反応ではない。材料埋植部や皮膚接触部で慢性刺激が続くと形成され得る。

肉芽形成は線維芽細胞・新生血管・マクロファージなどが集積する修復過程で、異物巨細胞反応を伴うことも多い。時間経過を要する慢性局所反応であり、急性全身反応には当たらない。

石灰化は組織や材料表面にカルシウム塩が沈着する慢性局所反応で、人工弁や移植材料で長期的な機能不全の原因となる。急性かつ全身性の反応ではない。

補体活性化は血液が人工表面に触れると速やかに起こり、C3a・C5aなどアナフィラトキシンの産生を通じて発熱、低血圧、気道攣縮、白血球活性化など全身性の急性反応を引き起こす。よって急性全身反応に該当する。

壊死は毒性や虚血、強い炎症で局所組織が不可逆的に死に陥る急性局所反応であり、全身反応ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

埋植材料に対する生体反応は、急性(数分〜数日)と慢性(数週〜年)の段階に大別される。慢性局所反応では、持続する異物刺激に対して組織修復が進み、線維芽細胞と新生血管からなる肉芽組織が形成され、最終的に線維性被膜化へ移行する。また長期的には材料表面や周囲組織にリン酸カルシウムが沈着する石灰化が生じ得る。一方、血栓形成や補体活性化は材料と血液が接触した直後から起こる急性反応であり、アナフィラキシーはIgE介在性の急性全身反応で、慢性の局所反応には該当しない。したがって、慢性局所反応として正しいのは肉芽形成と石灰化である。

選択肢別解説

血栓形成は血液適合性に関わる急性反応で、材料表面への血漿タンパク質吸着・血小板粘着・凝固カスケード活性化により早期(分〜時間)に進行する。慢性の局所反応とは位置づけない。

肉芽形成は慢性局所反応の代表で、持続する炎症刺激に対する組織修復過程。線維芽細胞増殖と膠原線維産生、新生血管形成が進み、やがて線維性被膜化へ移行するため、慢性反応として正しい。

石灰化は慢性期に生じる局所反応で、材料や周囲組織へのリン酸カルシウム沈着(主に異栄養性石灰化)により硬化・機能低下を招く。長期埋植デバイスで臨床的問題となるため、慢性局所反応として正しい。

アナフィラキシーはIgEを介したI型アレルギーによる急性全身反応で、ヒスタミン等の放出により全身症状を呈する。慢性の局所反応ではない。

補体活性化は材料表面が血液・体液に触れて直ちに起こる急性反応で、C3a・C5aなどのアナフィラトキシン産生を通じて炎症や全身反応を惹起し得る。慢性局所反応とは区別される。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体に材料を埋入すると、時間経過に応じて急性反応と慢性反応が現れる。急性反応は材料表面へのタンパク吸着に続く血液凝固や補体活性化、好中球・マクロファージを中心とした急性炎症などで、暴露直後〜数日内に起こる。一方、慢性反応は数週間〜長期にわたり進行し、異物巨細胞や線維芽細胞が関与する線維性被膜形成(カプセル化)や、リン酸カルシウム沈着による石灰化などが代表的である。従って、慢性反応として適切なのは石灰化とカプセル化であり、血液凝固・補体活性化・アナフィラキシーはいずれも急性(初期)反応に分類される。

選択肢別解説

正しい。石灰化は、体液中のCa2+やリン酸が材料表面・周辺組織に沈着し、リン酸カルシウム(例: ハイドロキシアパタイト)として長期に析出・硬化する慢性反応である。生体弁や高分子材料で装置の硬化・機能低下の原因となる。

誤り。血液凝固は材料が血液に接触した直後から進行する急性反応で、タンパク吸着・トロンビン生成・フィブリン形成などの初期事象に属する。長期合併症として血栓形成は起こり得るが、反応の分類としては急性に位置づけられる。

誤り。アレルゲンに対する即時型過敏反応(I型)で、IgE介在性に数分〜30分程度で発現する急性反応である。全身反応としてアナフィラキシーショックを来すことがあるが、慢性反応ではない。

誤り。補体活性化は異物表面で古典経路・代替経路などが作動し、C3a/C5a産生を介して炎症を惹起する急性の自然免疫反応で、材料暴露直後〜早期に起こる。慢性反応の代表には含まれない。

正しい。カプセル化(被包化)は、異物周囲に線維芽細胞がコラーゲン主体の線維性被膜を形成して材料を隔離する慢性の異物反応である。数週間以降に進行し、デバイスの感度低下や薬剤放出性の変化など機能影響を及ぼすことがある。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体材料を体内に植え込むと、直後〜数時間の急性期には蛋白吸着、血小板付着・血液凝固、補体活性化、急性炎症などが先行して起こる。一方、週〜月の時間スケールで持続・進展する慢性反応としては、線維芽細胞の増殖とコラーゲン沈着による線維性被膜形成(カプセル化)や、材料・周囲組織へのリン酸カルシウム沈着(石灰化)などが代表的である。したがって、本問で慢性反応に該当するのは石灰化とカプセル化であり、血液凝固・アナフィラキシー・補体活性化は材料接触直後に生じる急性反応に分類される。

選択肢別解説

正しい。埋植後の時間経過の中で材料表面や隣接組織にリン酸カルシウムが沈着する現象(石灰化)は、週〜月のスケールで進行する慢性反応の代表例である。心臓弁や長期留置デバイスで問題となる。

誤り。血液凝固は材料接触直後に血小板付着や凝固カスケード活性化を介して起こる急性反応であり、慢性反応には分類されない。

誤り。アナフィラキシーはIgE依存性の即時型アレルギーで、曝露後短時間で発現する急性全身反応である。慢性反応ではない。

誤り。補体活性化は材料接触初期にC3などが関与して速やかに起こる急性の免疫学的反応である。長期的影響を及ぼすことはあり得るが、分類上は急性反応に位置づけられる。

正しい。カプセル化は線維芽細胞の増殖とコラーゲン沈着により材料周囲に線維性被膜が形成される慢性反応で、埋植後の週〜月で進行・安定化する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

埋植した医用材料に対する生体反応には、材料からの溶出や表面との相互作用により生体側で起こる反応(溶血、補体活性、アナフィラキシー、炎症など)と、材料自体に生じる変化(摩耗、腐食、石灰沈着など)がある。両側に起こりうる現象として代表的なのが石灰化で、材料表面・内部へのカルシウムリン酸塩の沈着(材料側)と、周囲組織の異所性石灰沈着(生体側)の双方が知られている。したがって本問の正答は石灰化である。

選択肢別解説

誤り。溶血は赤血球膜の破綻によりヘモグロビンが遊離する生体側の反応である。材料表面がトリガーになり得るが、現象自体は生体(血液成分)の変化であり、材料側に同様の「溶血」は生じない。

誤り。補体活性は血液中の補体カスケードが活性化する生体側の免疫反応である。材料表面が補体を活性化させることはあるが、起こっている現象は生体の液性防御機構の応答であり、材料側に同種の現象が生じるわけではない。

誤り。アナフィラキシーは多くがIgE媒介性の全身性即時型アレルギー反応で、生体側の反応に限定される。材料側にアナフィラキシーに相当する現象はない。

誤り。炎症は生体の防御反応(血管反応、白血球遊走、サイトカイン産生など)であり、生体側に生じる。材料側に起こりうるのは腐食・加水分解・摩耗などの物理化学的変化であって「炎症」ではない。

正しい。石灰化はカルシウムリン酸塩(例: ヒドロキシアパタイト)が材料表面や内部に沈着する現象(材料側)と、周囲組織にカルシウム塩が沈着する異所性石灰化(生体側)の双方で起こりうる慢性の異物反応として知られる。生体弁や血管グラフト、シリコーン等での沈着例が典型。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体と接触した材料には、体液・組織由来の物質や環境により材料側が直接影響(劣化・変質・表面状態の変化)を受ける作用が生じる。代表例は、材料表面へのタンパク質吸着(界面の化学・物理的性質変化)、金属材料の腐食(体液中イオン・溶存酸素による電気化学的反応)、高分子材料の加水分解(エステル結合などの切断による分子量低下と強度低下)である。一方、炎症や血液凝固は、材料を契機として生体側が発動する防御・止血の生体反応であり、分類上は『材料が受ける作用』ではない。よって正しいのはタンパク質吸着、腐食、加水分解である。

選択肢別解説

正しい。材料表面は生体接触直後から血清アルブミンやフィブリノゲンなどのタンパク質が迅速に吸着し、表面自由エネルギーや濡れ性、電荷、粗さに依存して配向・変性が起こる。これは材料側の表面状態を変化させ、後続の細胞付着・血栓形成などの初期条件を規定するため、『材料が受ける作用』に該当する。

正しい。体液(塩化物イオン、溶存酸素、pH)との電気化学反応により金属材料は腐食(全面腐食、孔食、すきま腐食、粒界腐食など)を受け、質量減少や機械的強度低下、表面被膜の破壊が生じる。これは材料自体が化学的に劣化・損耗する現象であり、『材料が受ける作用』である。

誤り。炎症は異物侵入時に好中球・マクロファージなどが関与して起こる生体側の防御反応(異物巨細胞形成、サイトカイン放出など)であり、分類上は『生体反応』であって材料が受ける劣化・変質そのものではない。

誤り。血液凝固は血小板活性化や凝固カスケードによりフィブリン網が形成される生体側の止血機構であり、『生体反応』に分類される。結果として血栓付着や表面汚損(バイオファウリング)は起こり得るが、定義上『材料が受ける作用』としては扱わない。

正しい。高分子材料は体内の水・イオン・酵素・pH環境により加水分解を受け、エステル結合などが切断され分子量低下、脆化、機械的強度低下が生じる。生体吸収性ポリマー(PLA、PGAなど)で顕著であり、『材料が受ける作用』に該当する。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体内に埋植された材料には、生体側の反応(炎症、異物反応、アレルギーなど)と、材料側に生じる劣化反応がある。設問は「材料に生じうる反応」を問うため、材料側の劣化現象が該当する。代表例は金属材料の腐食(体液中での電気化学的反応による溶解・劣化)と、高分子材料の加水分解(体液中の水によりエステル結合などが切断され分子量低下・脆化が進む)。一方、アナフィラキシー(全身性アレルギー反応)、溶血(赤血球の破壊)、壊死(組織死)はいずれも生体側に起こる現象であり、材料そのものに生じる反応ではない。よって正答は腐食と加水分解である。

選択肢別解説

正しい。金属系インプラントは体液(電解質)中で電気化学的に腐食しうる。孔食・隙間腐食・応力腐食割れなど形態は多様で、機械強度低下や金属イオン溶出を招く。材料に生じる典型的な劣化反応である。

誤り。アナフィラキシーは生体側に起こる全身性の急性アレルギー反応であり、材料そのものに生じる反応ではない。材料に起因して誘発されうることはあるが、「材料に生じる」現象ではない。

誤り。溶血は赤血球が破壊される生体側の現象であり、血液適合性不良で起こりうるが、材料自体に生じる反応ではない。

誤り。壊死は生体組織の細胞死を指す生体側の反応であり、材料自体に生じる現象ではない。

正しい。高分子材料は体液中の水により加水分解を受け、エステル結合などが切断され分子量が低下する。強度低下や形状変化など材料側の劣化として現れる。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

生体材料(ここでは人工血管)を体内に埋植すると、直後〜数日程度の急性期には、血漿タンパクの吸着、血小板付着・血栓形成、補体活性化、好中球主体の急性炎症、浮腫・滲出、そして生体が異物を排除しようとする反応(異物排除)が起こりやすい。これに対し、数週以降に目立つ慢性反応としては、慢性炎症からの肉芽形成と線維化(被包化)、周囲組織との癒着、血管新生(血管増生)、長期的な石灰化などが挙げられる。したがって、急性期に該当するのは「異物排除」である。

選択肢別解説

癒着は周囲組織との線維性結合が進む慢性期の所見で、線維化・被包化の進展とともに形成される。埋植直後の急性期の反応ではない。

肉芽形成は慢性炎症の過程で線維芽細胞や新生毛細血管が増える組織修復反応であり、通常は数週以降に目立つ慢性期の反応である。急性期には該当しない。

石灰化は長期的な変性・沈着により生じる慢性変化で、発現までに時間を要する。急性期に起こる反応ではない。

異物排除は、埋植直後の急性炎症や補体活性化、滲出を背景に生体が異物を除こうとする初期反応としてみられる急性局所反応に分類されるため、急性期の所見として適切である。

血管増生(血管新生)は肉芽形成や組織修復が進む過程で見られる慢性期の所見であり、急性期には一般的ではない。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説

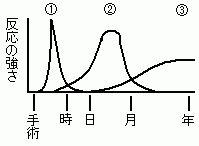

生体内に医療材料を埋め込むと、時間経過に沿って典型的な順序で反応が推移する。最初に秒〜分〜時間のスケールで血液のカスケード反応(血小板粘着・凝固系活性化=血栓反応、補体活性化など)が立ち上がる。続いて数日〜数週間にわたり好中球・マクロファージ主体の急性炎症(初期炎症反応)が生じ、その後は慢性期に入り異物を線維性組織で被包するカプセル化反応が月〜年のスケールで進行・安定化する。提示図では、①が手術直後に鋭く立ち上がりすぐ減衰する曲線で血栓反応、②が数日〜週にピークをもつ山型で初期炎症反応、③が月〜年にかけて徐々に増強し一定化する曲線でカプセル化反応に相当する。よって正しい組合せは①血栓反応、②初期炎症反応、③カプセル化反応である。なお補体活性化反応は血栓反応と同様に最も早期に起こるため、図の②(遅れてピーク)には該当しない。

選択肢別解説

①を補体活性化反応とする点は「最も早期」という点では整合し得るが、②をカプセル化反応、③を初期炎症反応とする並びは不適切。カプセル化は最も遅い慢性反応であり③に相当し、初期炎症は②(数日〜週)に相当する。

①血栓反応は妥当だが、②補体活性化反応は実際には手術直後〜早期に立ち上がるため、図の②(数日〜週にピーク)には合わない。③を初期炎症反応とするのも誤りで、初期炎症は最終段階ではない。

①血栓反応は手術直後に鋭く立ち上がる形状と一致。③カプセル化反応は月〜年にかけて進行・安定化する形状と一致。図の②は数日〜週でピークを示すため初期炎症反応が妥当である。選択肢文中の「②補体活性化反応」は図の経時と合わず、②は「初期炎症反応」への修正が適切である。

①を初期炎症反応とするのは不適切。初期炎症は手術直後の瞬時ピークではなく、数日〜週でピークとなる。さらに②カプセル化反応より③血栓反応が遅いという並びは時間軸と逆で誤り。

①初期炎症→②血栓反応→③補体活性化反応という順は、早期に起こるはずの血液・補体カスケードを後段に置いており経時的に不整合。補体活性化反応が最終段階という点も明確に誤り。

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。