臨床工学技士問題表示

臨床工学技士国家試験

検索元問題

第18回 午後 第9問

20件の類似問題

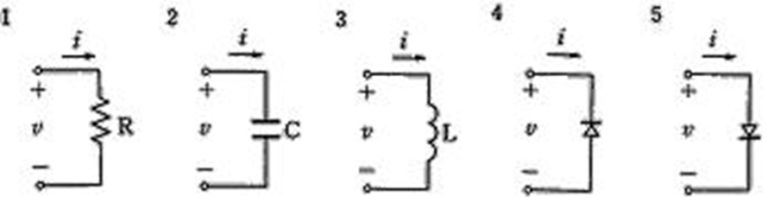

コンデンサに交流電圧を印加した場合、コンデンサに流れる電流と電圧との位相について正しいのはどれか。(......

広告

18

臨床工学技士国家試験 -

第6回 午後

類似度 58.7%

交流回路で正しいのはどれか。

1

インダクタンスLは電圧に対して電流の位相を90°進ませる作用がある。

2

容量Cのリアクタンスの大きさは周波数に比例する。

3

電流の流れにくさはインピーダンスによって表現される。

4

電流の流れやすさはリアクタンスによって表現される。

5

平均電力は電圧実効値と電流実効値とをかけたものに常に等しい。

広告

51

臨床工学技士国家試験 -

第10回 午前

類似度 56.8%

電圧増幅器の入力インピーダンスについて正しいのはどれか。

a

入力信号の周波数に依存する。

b

センサのもつインピーダンスに対して充分低い必要がある。

c

出力電圧と入力電圧との比である。

d

単位にはデシベルを用いる。

e

入力電圧と入力電流の波形からその位相特性がわかる。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

7

臨床工学技士国家試験 -

第11回 午後

正答率:41%

類似度 56.8%

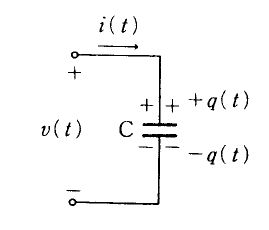

正弦波電圧(V sin2πft)について正しいのはどれか。

a

電圧の実効値はV/2である。

b

抵抗Rに電圧を印加したとき消費される平均電力はRV2/2である。

c

インダクタンスLのコイルに電圧を印加したとき、流れる電流の最大振幅はV/(2πfL)である。

d

静電容量Cのコンデンサに電圧を印加したとき、流れる電流の最大振幅は2πfCVである。

e

コンデンサに電圧を印加したとき、流れる電流の位相は電圧の位相と同じである。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

広告

4

臨床工学技士国家試験 -

第15回 午後

正答率:83%

類似度 56.1%

1次巻線数N1、2次巻線数N2のトランスについて正しいのはどれか。

a

直流の電圧・電流の変換に用いられる。

b

電磁誘導現象を利用している。

c

インピーダンス変換に用いられる。

d

1次電圧をE1、2次電圧をE2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{E_1}{E_2}$が成立する。

e

1次電流をI1、2次電流をI2としたとき$\frac{N_1}{N_2}=\frac{I_1}{I_2}$が成立する。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

17

臨床工学技士国家試験 -

第6回 午後

類似度 56.0%

50Hz、1Aの正弦波交流電流について正しいのはどれか。

a

1Ωの抵抗に流すと1Vの電圧を発生する。

b

1Fのコンデンサに流すと1Wの電力が消費される。

c

1Hのコイルに流すと1Vの電圧が発生する。

d

2Fのコンデンサに流すと電圧波形は25Hzの正弦波となる。

e

2Hのコイルに流すと電圧波形は50Hzの正弦波となる。

組み合わせ:

1. a b

2. a e

3. b c

4. c d

5. d e

14

臨床工学技士国家試験 -

第10回 午後

正答率:41%

類似度 56.0%

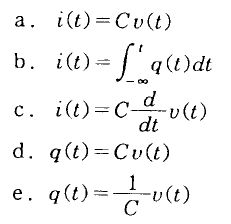

電源回路について誤っているのはどれか。

1

リップル率は全波整流回路の方が半波整流回路より小さい。

2

回路構成は定電圧回路を平滑回路の前に置く。

3

平滑回路はコンデンサの充放電を利用して交流成分を取り除く。

4

定電圧回路にはツェナーダイオードが用いられる。

5

出力電圧の変動は入力電圧と出力電流との変動により起こる。

11

臨床工学技士国家試験 -

第3回 午後

正答率:59%

類似度 56.0%

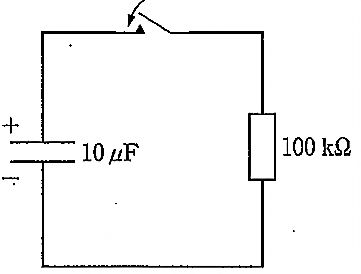

極板面積1m2、極板間距離1mmの平行平板コンデンサAと極板面積2m2、極板間距離2mmの平行平板コンデンサBとがある。正しいのはどれか。

1

A、Bを同じ電圧に充電したとき、Bに蓄えられている電荷はAに蓄えられている電荷の4倍である。

2

A、Bが等量の電荷を蓄えているとき、Bの電圧はAの電圧の4倍である。

3

ある交流電圧をAにかけたときに流れる電流は、同じ交流電圧をBにかけたときの流れる電流に等しい。

4

ある交流電流をAに流したときに極板間に生じる電圧は、同じ交流電流をBに流したときに生じる電圧の2倍である。

5

Aの極板間に絶縁紙をはさむとAの静電容量はBの静電容量より小さくなる。

10

臨床工学技士国家試験 -

第10回 午後

正答率:55%

類似度 55.9%

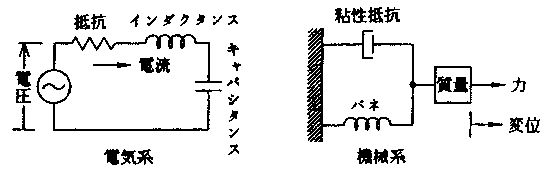

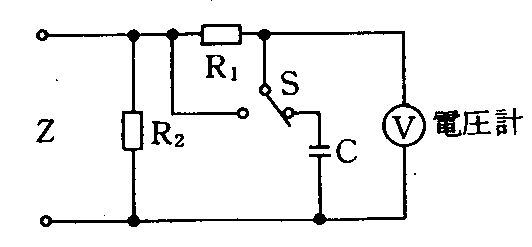

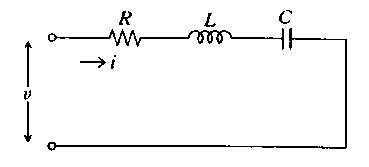

図に示す直列共振回路について正しいのはどれか。

a

電圧vの周波数が共振周波数に等しいとき電圧vと電流iの位相は等しい。

b

電圧vの周波数が共振周波数より極めて低いと電流iは0に近い。

c

共振周波数におけるインピーダンスはRになる。

d

インピーダンスは共振周波数において最も大きくなる。

e

電圧vの周波数が共振周波数より極めて高いとコンデンサにかかる電圧は高い。

組み合わせ:

1. a b c

2. a b e

3. a d e

4. b c d

5. c d e

広告

3

臨床工学技士国家試験 -

第7回 午後

正答率:55%

類似度 55.8%

極板面積1m2、極板間距離1mmの平行平板コンデンサAと極板面積2m2、極板間距離2mmの平行平板コンデンサBとがある。正しいのはどれか。

1

A、Bを同じ電圧に充電したとき、Bに蓄えられている電荷はAに蓄えられている電荷の4倍である。

2

A、Bが等量の電荷を蓄えているとき、Bの電圧はAの電圧の4倍である。

3

ある交流電圧をAにかけたときに流れる電流は、同じ交流電圧をBにかけたときに流れる電流に等しい。

4

ある交流電流をAに流したときに極板間に生じる電圧は、同じ交流電流をBに流したときに生じる電圧の2倍である。

5

Aの極板間に絶縁紙をはさむとAの静電容量はBの静電容量より小さくなる。

4

臨床工学技士国家試験 -

第9回 午後

正答率:67%

類似度 55.4%

1μFの平行平板コンデンサについて正しいのはどれか。

1

極板面積を2倍にすると容量が4μFになる。

2

極板間距離を2倍にすると容量が2μFになる。

3

100V、50Hzの交流電源に接続すると約3.1mAの電流が流れる。

4

正弦波交流電圧をかけると、流れる電流の位相は電圧に対して90°進む。

5

正弦波交流電圧をかけて、周波数を2倍にすると流れる電流は4倍になる。

18

臨床工学技士国家試験 -

第5回 午後

類似度 54.9%

50Hz、実効値1Aの正弦波交流電流を流すときに正しいのはどれか。

1

100Ωの抵抗には実効値が約141Vの電圧が発生する。

2

1Fのコンデンサでは50Wの電力が消費される。

3

1Hのコイルには実効値が約314Vの電圧が発生する。

4

2Fのコンデンサに発生する電圧波形は100Hzの正弦波となる。

5

2Hのコイルに発生する電圧波形は25Hzの正弦波となる。

広告