第33回国試午後28問の類似問題

国試第8回午前:第57問

生体計測で使用される電極について正しいのはどれか。

a:電極ペーストの主な役割は皮膚と電極との間のインピーダンスを下げることである。

b:電極と電解質との界面で電極電位が発生し基線が変動する原因となる。

c:脳波は針電極を用いるより皿電極を用いた方が雑音の少ない測定ができる。

d:不分極電極を用いると、通常の電極を用いた場合より信号振幅が小さくなる。

e:双極導出とは基準電極との電位差を差動増幅器を用いて測定する方法である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

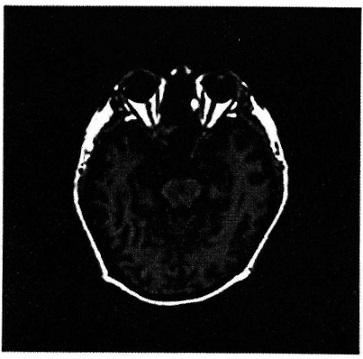

ME2第35回午後:第29問

次の画像が得られる検査はどれか。

1:MRI

2:超音波

3:X線透視

4:サーモグラフィ

5:脳磁図