第39回ME2午後2問の類似問題

ME2第36回午前:第45問

植込み型心臓ペースメーカについて正しいのはどれか。

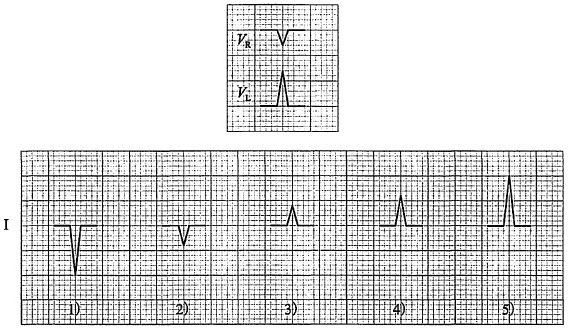

1:リード電極の先端側の極性は陰性である。

2:DDDでは単極刺激電極を用いる。

3:心室刺激では心基部に電極を留置する。

4:VVIでは心房を刺激する。

5:電池寿命はモードによらず一定である。