第31回国試午前47問の類似問題

国試第13回午後:第4問

正しいのはどれか。

a:平行な2本の導線に逆方向の電流が流れると導線間に反発力が生じる。

b:2個の棒状磁石を平行に並べてもその間に力は働かない。

c:導線に電流を流したとき、その周りの磁界は変化しない。

d:直線電流と平行に電流と同じ向きに電子が移動すると電子は電流から遠ざかる方向の力を受ける。

e:発電機では磁界中で導体を動かすことによって起電力を発生させる。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e

国試第37回午前:第46問

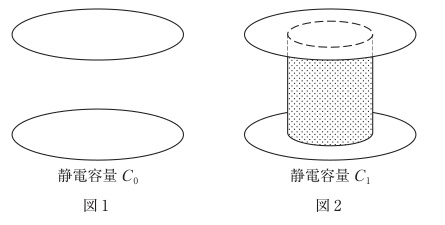

図1のように、真空中に置かれた半径Rの円形の平行平板電極からなるキャパシタの静電容量をC0とする。図2のように、この電極間に半径$\frac{R}{2}$、比誘電率7の円柱誘電体を隙間なく挿入したときの静電容量C1はどれか。ただし、電極間距離は変わらず、端部の影響(端効果)は無視できるものとする。

1:$\frac{4}{5}C_0$

2:$\frac{3}{2}C_0$

3:$2C_0$

4:$\frac{5}{2}C_0$

5:$5C_0$

国試第6回午後:第14問

磁気について正しいのはどれか。

a:直線電流の周りにはこれを中心とする同心円状に磁力線が生じる。

b:円形コイルに電流を流すとコイル面内では同心円状に磁界が発生する。

c:直線電流によって生じる磁束密度の大きさは距離の2乗に反比例する。

d:2本の平行導線に同方向に電流が流れていると両者の間に反発力が働く。

e:真空中と比べて磁束密度が磁気誘導によって著しく増加するものを強磁性体という。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第2回午後:第12問

シールド(遮蔽)について正しいのはどれか。

a:静電シールドをするには、できるだけ抵抗率の大きい導体で対象領域を囲むとよい。

b:磁気シールドするには、できるだけ透磁率が小さい材料で対象領域を囲むとよい。

c:十分低い周波数の妨害については、誘電率が非常に小さい材料で対象領域を囲めば、電界も磁界もシールドされる。

d:十分高い周波数の妨害については、電気的良導体で対象領域を囲めば、電界も磁界もシールドされる。

e:超電導体はシールド用材料として理想的である。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第7回午前:第78問

生体計測で使用される電極について正しいのはどれか。

a:単極導出を行うとき基準点に置いた電極を装着電極という。

b:皮膚と電極との間に通常、電解質を含んだペーストを用いる。

c:金属電極とぺーストとの間に分極が発生しやすい。

d:分極により発生する分極電圧は10mVを超えることはない。

e:不分極電極として銅(Cu)の表面に硫酸銅(CuSO4)を付着させたものがよく用いられる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第23回午前:第46問

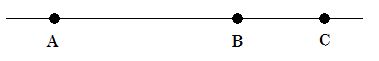

真空中において、図のように一直線上にA、B、Cの3点がある。A点とC点に+1C、B点に-1Cの電荷があるとき、誤っているのはどれか。ただし、AB間の距離はBC間の距離の2倍である。

1:Aの電荷に働く力の方向はAからBに向かう方向である。

2:Bの電荷に働く力の方向はBからCに向かう方向である。

3:Cの電荷に働く力の方向はCからDに向かう方向である。

4:Aの電荷に働く力の大きさはBの電荷に働くカより大きい。

5:Bの電荷に働く力の大きさはCの電荷に働く力より小さい。