第22回国試午前48問の類似問題

国試第13回午前:第80問

誤っているのはどれか。

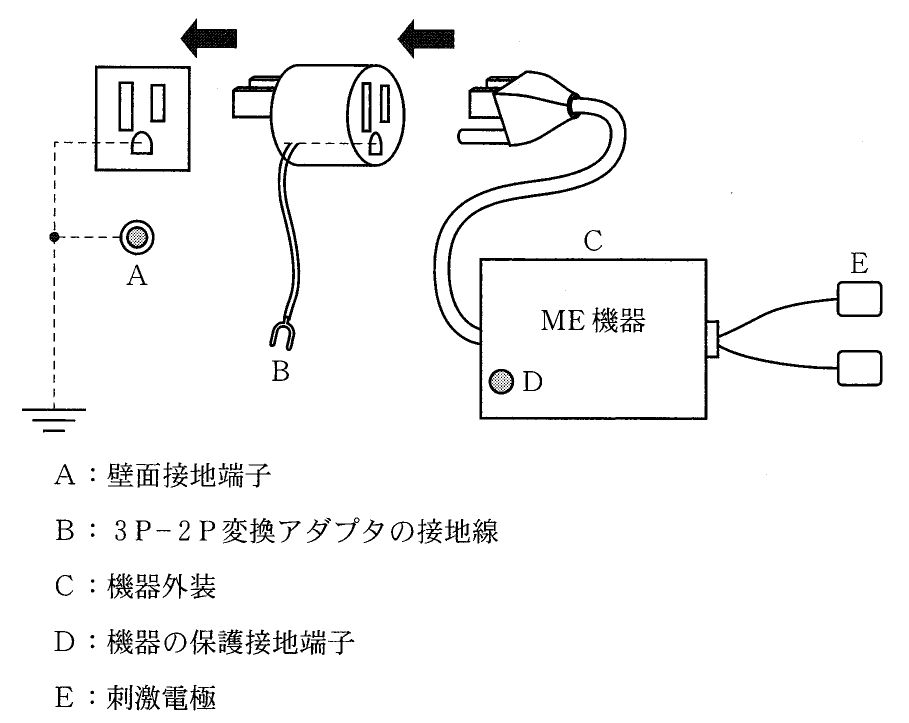

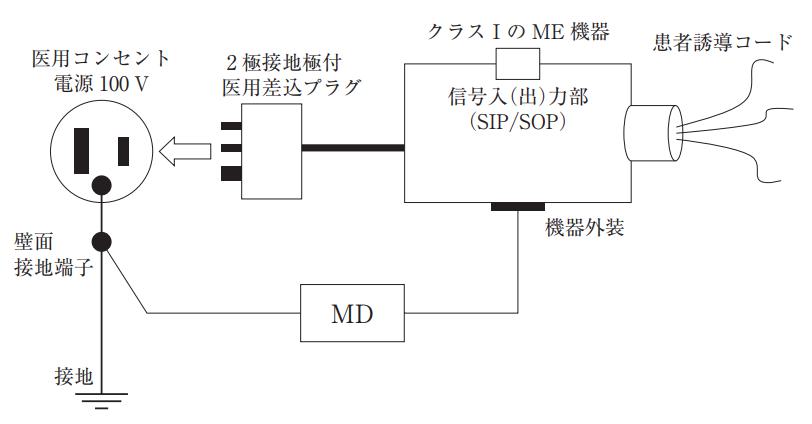

1:患者漏れ電流I:(装着部→患者→大地)の順に流れる漏れ電流

2:患者漏れ電流II:(故障した他の機器→機器の信号入出力部→装着部→患者→大地)の順に流れる漏れ電流

3:患者漏れ電流III:(故障した他の機器→装着部→患者→機器→大地)の順に流れる漏れ電流

4:外装漏れ電流:(機器外装→保護接地線→大地)の順に流れる漏れ電流

5:患者測定電流:(装着部→患者→他の装着部)の順に流れる生理学的な効果を意図しない電流