第7回国試午後82問の類似問題

国試第11回午後:第7問

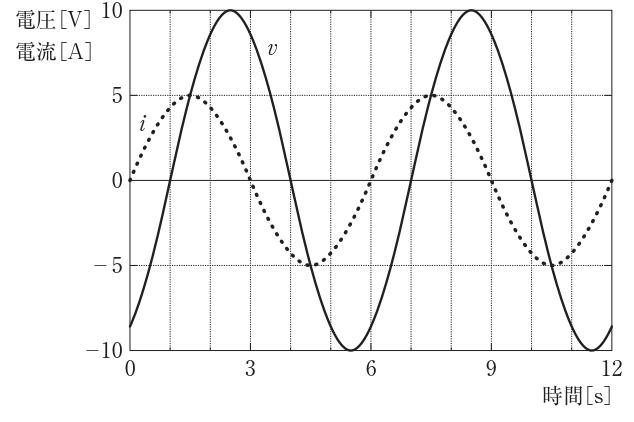

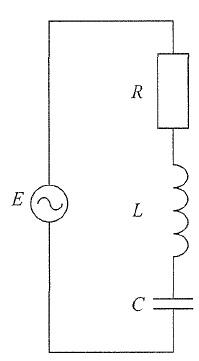

正弦波電圧(V sin2πft)について正しいのはどれか。

a:電圧の実効値はV/2である。

b:抵抗Rに電圧を印加したとき消費される平均電力はRV2/2である。

c:インダクタンスLのコイルに電圧を印加したとき、流れる電流の最大振幅はV/(2πfL)である。

d:静電容量Cのコンデンサに電圧を印加したとき、流れる電流の最大振幅は2πfCVである。

e:コンデンサに電圧を印加したとき、流れる電流の位相は電圧の位相と同じである。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

ME2第33回午後:第3問

観血式血圧計について誤っているのはどれか。

1:血圧アンプには低域通過フィルタが使用される。

2:圧力測定は半導体ストレインゲージの電気抵抗変化を利用している。

3:共振による血圧波形歪みはカテーテルの物理的特性が一因である。

4:持続フラッシュ装置の流量は患者の血圧値の影響を受けない。

5:ゼロ調整は大気圧を血圧のゼロ点に設定するものである。