第39回午前第14問の類似問題

第42回午前:第13問

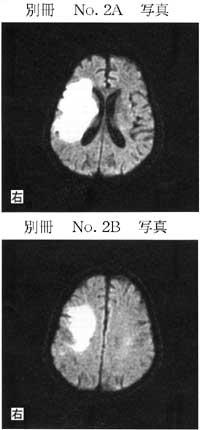

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。その後、意識状態が改善した。歩行が困難であるにもかかわらず、ひとりでベッドから立ち上がろうとする。この患者に認められる可能性が高い症状はどれか。

1: 右手は自由に動かせるが、ジャンケンのチョキが模倣できない。

2: 5つの物品の中から指示した物を選択できない。

3: 「左手足は動きますか」と聞くと「はい」と答える。

4: 指示に対して右手足をほとんど動かせない。

5: 眼鏡を見て「めがね」と呼称できない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第6問

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。この患者が立位をとったところ、不安定で突進するような現象(pulsion)がみられるために介助が必要であった。この現象がみられる方向はどれか。

1: 後方

2: 前方

3: 右側方

4: 左側方

5: 全方向

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第12問

56歳の男性。数年前から頸椎椎間板ヘルニアを指摘されていた。昨日、自宅で転倒して突然に麻痺を呈した。頸髄損傷と診断され、主な損傷部位以下の機能はASIA機能障害尺度でBである。頸椎MRIを示す。正しいのはどれか。

1: 横隔膜の麻痺がある。

2: 肩をすくめることができる。

3: スプーンを握り食事ができる。

4: 棚の上の物をとることができる。

5: 頸部を回旋することができない。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第65問

多発性硬化症患者の理学療法で適切なのはどれか。

1: 球後視神経炎では眼帯をして運動療法を行う。

2: 有痛性強直性痙攣に対して超音波療法を行う。

3: Lhermitte徴候に対して神経筋促通手技を行う。

4: Uhthoff現象が出現しないような運動負荷を行う。

5: ステロイドパルス療法では直後から筋力増強運動を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第5問

60歳の女性。主婦。発症後2か月の脳卒中右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIVである。認知的問題はない。表は患者が現時点で改善したいと考える活動とそれらの活動の重要さ、出来ばえ、現状の満足感を各々10点満点で 主観的に判断した結果を示す。この表から作業療法士がする判断で適切なのはどれか。

1: 「炊事」へのアプローチは満足感が得やすい。

2: 「買物」へのアプローチは成功体験が得やすい。

3: 「電話」へのアプローチは優先度が高い。

4: 列挙された活動のニーズは同等である。

5: 列挙された活動の意味と行い方を分析する。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

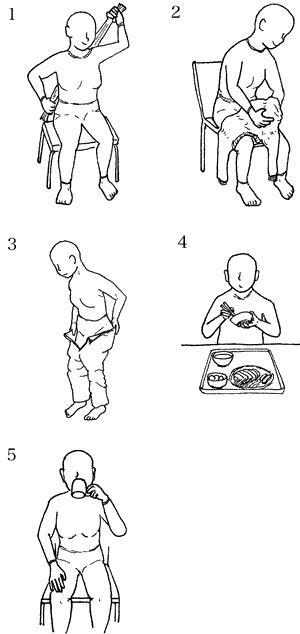

56歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。Brunnstrom法ステージは左上肢Ⅲ、左手指Ⅲ、左下肢V。この患者で実用的にできる動作はどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第20問

80歳の女性。脳血管障害発症後5年、要介護2。杖歩行は自立しているが、転倒予防を目的に通所リハビリテーションでの理学療法が開始された。転倒リスクの評価として適切なのはどれか。

1: FBS

2: KPS〈Karnofsky performance scale〉

3: PGCモラールスケール

4: SIAS

5: WCST

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第11問

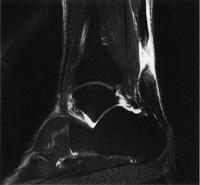

37歳の男性。サッカー中に右踵の上を蹴られたような感じとともに疼痛が出現し、片脚起立が不能となった。下腿後面の遠位部に疼痛と腫脹とを認める。右下腿部のMRIを示す。この病態で陽性になる徴候はどれか。

1: Apleyテスト

2: Lasègueテスト

3: Lachmanテスト

4: Thompsonテスト

5: McMurrayテスト

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第69問

片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.アームスリング装着イ.寒冷療法ウ.渦流浴エ.コッドマン体操オ.肩周囲筋の同時収縮

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第3問

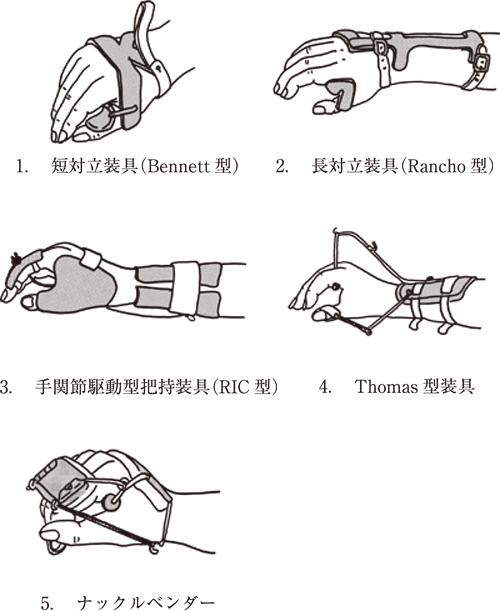

50歳の女性。末梢神経麻痺により、円回内筋、長掌筋、橈側手根屈筋、浅指屈筋、深指屈筋(示指・中指)、長母指屈筋、方形回内筋、短母指外転筋、短母指屈筋(浅頭)、母指対立筋、第1・2虫様筋が麻痺している。適応する装具で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

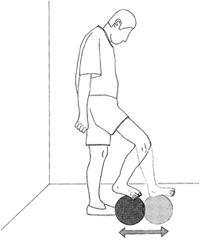

脳卒中右片麻痺患者に対する訓練を図に示す。患者はボールに右足を乗せ、ボールを前後に転がしている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1: 立位バランス改善

2: 腹筋・背筋の協調運動

3: 麻痺側下肢の支持性向上

4: 麻痺側下肢の屈筋強化

5: 非麻痺側下肢の伸筋強化

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第23問

65歳の男性。右大腿骨骨幹部骨折。プレート固定術後3週経過。右股関節拘縮がみられる。可動域増大を目的として超音波療法を施行した。誤っているのはどれか。

1: 1MHzの周波数を使用する。

2: 導子の速度は1~2 cm/秒である。

3: 照射面積は導子面積の約4倍である。

4: 2W/cm2の強度で行う。

5: 治療面に対し導子を垂直に当てる。

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第18問

50歳の男性。閉塞性動脈硬化症。300 m程度の歩行ごとに下肢の痛みのために5~6分の休息をとる。座位や立位時に痛むことはない。理学療法で適切なのはどれか。

1: 寒冷療法

2: 極超短波療法

3: トレッドミル歩行練習

4: PNFによる最大抵抗運動

5: 弾性ストッキングによる圧迫療法

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第36問

脳性麻痺の痙縮の治療として適切でないのはどれか。

1: バクロフェン髄腔内投与療法

2: 筋緊張抑制ギプス療法

3: ステロイド薬経口投与

4: フェノールブロック

5: ボツリヌス療法

- 答え:3

- 解説:脳性麻痺の痙縮の治療には、筋緊張を緩和し、関節可動域を改善する方法が用いられます。適切な治療法は、バクロフェン髄腔内投与療法、筋緊張抑制ギプス療法、フェノールブロック、ボツリヌス療法などがありますが、ステロイド薬経口投与は適切ではありません。

- バクロフェン髄腔内投与療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。バクロフェンは筋弛緩作用を持つ薬物で、髄腔内に直接投与することで効果的に筋緊張を緩和します。

- 筋緊張抑制ギプス療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。この療法では、ギプスを用いて筋緊張を抑制し、関節可動域を改善することが目的です。

- ステロイド薬経口投与は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切でない方法です。ステロイド薬は抗炎症作用がありますが、痙縮の治療には効果が期待できません。

- フェノールブロックは、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。フェノールは神経伝達物質の放出を阻害する作用があり、筋緊張を緩和する効果があります。

- ボツリヌス療法は、脳性麻痺の痙縮の治療に適切な方法です。ボツリヌス毒素は筋肉の収縮を抑制する作用があり、痙縮、筋緊張、関節可動域の改善に効果があります。ただし、効果は時間制限がありますが、歩行の改善も期待できるため、強く勧められます(グレードA)。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

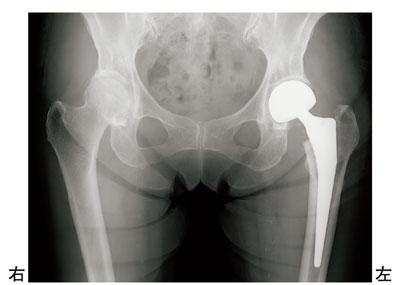

第56回午後:第14問

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。

1: 臥床時には股関節を内転位に保つ。

2: 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。

3: 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。

4: 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。

5: 術後3か月は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

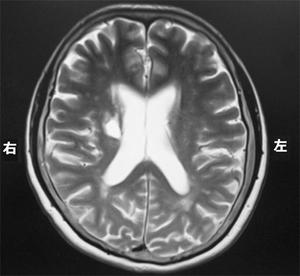

第49回午前:第3問

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。この画像で認められる脳梗塞の部位はどれか。

1: 視床

2: 内包

3: 被殻

4: 尾状核

5: 放線冠

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第46問

Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲの片麻痺患者。ステージⅣを目標とした上肢運動で正しいのはどれか。

1: 肘関節伸展位で上肢を頭上まで挙上

2: 肘関節屈曲90°での前腕の回内と回外

3: 肘関節伸展・前腕回内位で肩関節外転90°

4: 肘関節屈曲と同時に肩関節の屈曲・内転

5: 肘関節伸展と屈曲運動を20秒間に10回反復

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第31問

脳卒中片麻痺患者の歩行時麻痺側下肢の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相の足内側接地

2: 立脚相の膝関節外側動揺

3: 遊脚相の内反尖足

4: 遊脚相の膝関節過伸展

5: 遊脚相の股関節外転外旋

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する