第38回午後第82問の類似問題

第56回午後:第45問

呼吸障害に対する理学療法として、口すぼめ呼吸が有効なのはどれか。

1: COPD

2: 肺線維症

3: 間質性肺炎

4: 筋萎縮性側索硬化症

5: Duchenne型筋ジストロフィー

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第64問

呼吸生理の説明で正しいのはどれか。

1: 呼吸中枢は視床下部にある。

2: 外肋間筋は安静呼吸の呼気筋として作用する。

3: 内呼吸とは肺胞と毛細血管との間のガス交換をいう。

4: 動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなる。

5: 頸動脈小体は動脈血酸素分圧よりも動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすい。

- 答え:4

- 解説:この問題では、呼吸生理に関する正しい説明を選ぶ必要があります。正しい選択肢は4で、動脈血二酸化炭素分圧が上昇するとヘモグロビンから酸素が解離しやすくなるという説明です。

- 選択肢1は間違いです。呼吸中枢は視床下部ではなく、延髄の腹側部と背側部にあります。

- 選択肢2は間違いです。外肋間筋は安静呼吸の呼気筋としてではなく、安静・努力性吸気時に作用します。

- 選択肢3は間違いです。内呼吸は血液と組織との間で行われるガス交換を指します。一方、肺胞と毛細血管との間のガス交換は外呼吸と呼ばれます。

- 選択肢4は正しいです。動脈血の二酸化炭素分圧(PaCO2)が上昇すると、ヘモグロビンから酸素が解離しやすくなります。これはヘモグロビン酸素解離曲線において、曲線が右方向に移動することを示しています。

- 選択肢5は間違いです。頸動脈小体は動脈血酸素分圧の低下によって興奮し、舌咽神経を介してインパルスを中枢に送り、呼吸を促進します。動脈血二酸化炭素分圧の変化を感知しやすいという説明は正しくありません。

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第35問

慢性閉塞性肺疾患の身体所見でみられやすいのはどれか。

1: 乾性咳嗽

2: 呼吸音低下

3: 肺野打診での濁音

4: 胸郭柔軟性の増加

5: 胸部聴診での捻髪音

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第85問

心不全で正しいのはどれか。

1: 左心不全では肝腫大をきたす。

2: 左心不全では頸静脈怒張がみられる。

3: 右心不全では肺動脈圧が上昇する。

4: 右心不全では下腿浮腫がみられる。

5: 脳性ナトリウム利尿ペプチドが低下する。

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第46問

人工呼吸器管理中に生じる呼吸器合併症でみられやすいのはどれか。

1: 胸水

2: 肺炎

3: 喘息

4: 肺線維症

5: 慢性閉塞性肺疾患

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第94問

呼吸状態と病態の組合せで誤っているのはどれか。

1: Cheyne-Stokes(チェイン・ストークス)呼吸 − 気管支喘息

2: Kussmaul(クスマウル)呼吸 − 糖尿病性ケトアシドーシス

3: Biot(ビオー)呼吸 − 髄膜炎

4: 下顎呼吸 − 脳幹障害

5: 起坐呼吸 − 心不全

- 答え:1

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第29問

呼吸生理について誤っているのはどれか。

1: 呼吸中枢は、吸息中枢と呼息中枢とに分かれている。

2: 血中CO2分圧増加は呼吸を促進させる。

3: 嚥下反射が起こっているときは呼吸が一時止まる。

4: O2の運搬はヘモグロビンが行う。

5: 過換気ではCO2の呼出が多くなり、呼吸性アシドーシスを呈する。

- 答え:5

- 科目:生理学(呼吸・循環系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第17問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 左肺は3葉、右肺は2葉に分かれる。

2: 気管支は心臓の前面に位置する。

3: 気管は食道の前面にある。

4: 右気管支の分岐角は左気管支の分岐角より大きい。

5: 横隔膜は右側が左側より高い。

- 答え:3 ・5

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第47問

呼吸リハビリテーションで正しいのはどれか。

1: ハッフィングは胸郭の伸張を目的とする。

2: 横隔膜呼吸は、呼吸補助筋の活動を促進する。

3: 呼吸困難時の症状改善には、腹臥位が有効である。

4: インセンティブスパイロメトリは長く吸気を持続させる。

5: 口すぼめ呼吸は、呼気よりも吸気を長くするように指導する。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第39問

呼吸器疾患の理学療法の目的で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 呼吸数の増加

2: 吸気の緩徐化

3: 腹式呼吸の促通

4: 呼吸補助筋の活用

5: 全身のリラクセーション

- 答え:3 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第70問

肺気腫の理学療法で正しいのはどれか。

1: フローボリューム曲線のピークフロー値の増大を図る。

2: %肺活量の増大を図る。

3: 呼気の流速を遅くして呼吸させる。

4: 運動負荷は最大酸素摂取量の70 %とする。

5: 酸素飽和度(SpO2)の指標は80 %以上とする。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第42問

呼吸運動で誤っているのはどれか。

1: 安静呼吸時に横隔膜は上下に動く。

2: 腹筋の収縮で横隔膜は挙上する。

3: 横隔膜は収縮で下降する。

4: 呼気時に外肋間筋が主に働く。

5: 吸気時に肋骨下縁は挙上する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第93問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸筋訓練

2: 胸郭可動域訓練

3: 深吸気

4: 下肢エルゴメーター

5: 体位排痰法

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第91問

肺塞栓症について誤っているのはどれか。

1: 肥満が誘因となる。

2: 長期臥床が誘因となる。

3: 心電図所見は非特異的である。

4: 下肢よりも上肢の手術後に多い。

5: 深部静脈血栓症との合併が多い。

- 答え:4

- 解説:肺塞栓症は、肺動脈に詰まる物質によって引き起こされる病気で、その多くは血栓によるものです。肥満や長期臥床、深部静脈血栓症などが危険因子として挙げられますが、上肢の手術後に多いというのは誤りです。

- 肥満は肺塞栓症の二次性の危険因子として挙げられます。肥満は血流の停滞や血栓の形成を促すため、肺塞栓症の誘因となります。

- 長期臥床は肺塞栓症の二次性の危険因子として挙げられます。長期臥床による血流の停滞は、血栓の形成を促し、肺塞栓症の誘因となります。

- 心電図所見は非特異的であるとされています。急性肺塞栓症では、特定の波形が見られることがあるものの、一般的に特異的な心電図所見は存在しないとされています。

- 選択肢4が誤りです。肺塞栓症の二次性の危険因子として、下肢の手術や静脈カテーテルの挿入など、医療手技に伴って発生する静脈壁の異常が挙げられます。上肢の手術後に肺塞栓症が多いというのは誤りです。

- 肺塞栓症の原因は、深部静脈血栓症であることが多いです。深部静脈血栓症は血栓が静脈内に形成され、これが肺動脈に詰まることで肺塞栓症が発生します。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第33問

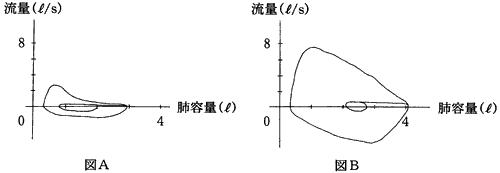

呼吸機能テストの結果、図Aのようなフローボリューム曲線を得た。この患者の呼吸理学療法で誤っているのはどれか。ただし、図Bは健常者の結果を示す。

1: 胸郭の可動性維持

2: 口すぼめ呼吸の指導

3: 横隔膜呼吸法の指導

4: 強制吸気の指導

5: 腹筋の筋力増強

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第94問

健常者の姿勢と呼吸機能の組合せで正しいのはどれか。

1: 背臥位-換気血流不均等が起きにくい。

2: 背臥位-胸郭背側の動きが良い。

3: 側臥位-両肺の換気量に左右差を生じる。

4: 座位-胸郭の動きが制限される。

5: 座位-横隔膜の動きが制限される。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第81問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で適切でないのはどれか。

1: インセンティブ・スパイロメトリー

2: ハッフィング

3: 口すぼめ呼吸

4: 呼吸補助筋強化

5: 体位排痰法

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第87問

肺気腫にみられないのはどれか。

1: 樽状胸郭

2: 呼吸困難

3: 喀 痰

4: 発 熱

5: 咳

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第91問

閉塞性障害をきたす疾患はどれか。

1: 肺線維症

2: 重症筋無力症

3: 気 胸

4: 肺気腫

5: 横隔膜ヘルニア

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第93問

COPDについて正しいのはどれか。

1: 肺癌を合併することは稀である。

2: 安静時エネルギー消費量が減少している。

3: 増悪時の補助換気療法は非侵襲的陽圧換気〈NPPV〉が用いられる。

4: 呼吸リハビリテーションを行っても抑うつ・不安の改善は得られない。

5: COPD assessment test〈CAT〉は点数が高いほどQOLが高いことを示す。

- 答え:3

- 解説:COPDに関する正しい選択肢は、増悪時の補助換気療法に非侵襲的陽圧換気(NPPV)が用いられるというものです。他の選択肢は誤りであり、それぞれの選択肢について説明します。

- 肺癌を合併することは稀ではありません。COPD患者の約40%前後で肺癌が合併することが知られています。

- 安静時エネルギー消費量は減少しているわけではありません。COPD患者は常に呼吸筋を多く使用しているため、安静時エネルギー消費量は増大します。

- 増悪時の補助換気療法には非侵襲的陽圧換気(NPPV)が用いられることが正しいです。NPPVは患者の呼吸をサポートし、呼吸不全の改善に役立ちます。

- 呼吸リハビリテーションを行っても抑うつ・不安の改善は得られないというのは誤りです。呼吸リハビリテーションは、患者の抑うつ・不安の改善にも効果があると報告されています。

- COPD assessment test(CAT)は点数が高いほどQOLが高いことを示すわけではありません。実際には、CATの点数が高いほどQOLが低いことを示します。CATは8項目で患者のQOLを総合的に判定できる質問票です。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する