第38回午前第40問の類似問題

第42回午前:第32問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。正しいのはどれか。

1: 閉塞性換気障害、Hugh-Jones分類II度

2: 拘束性換気障害、Hugh-Jones分類II度

3: 混合性換気障害、Hugh-Jones分類II度

4: 閉塞性換気障害、Hugh-Jones分類III度

5: 拘束性換気障害、Hugh-Jones分類III度

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第69問

閉塞性肺疾患の作業療法での留意点で適切でないのはどれか。

1: 屋外の活動では自動車の排気や煙を避けるようにする。

2: 呼吸困難感がある場合は活動前に吸入で気道閉塞を改善させておく。

3: 喀痰が多い場合は運動前に排痰を行っておく。

4: 活動が過度にならないよう休憩をはさみながら行う。

5: 時間あたりの呼吸数を増やすように指導する。

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第65問

慢性閉塞性肺疾患の呼吸理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸訓練では呼気時間の延長を図る。イ.呼吸困難時の呼吸介助法は背臥位で行う。ウ.腹式呼吸の習得には胸鎖乳突筋の収縮を確認する。エ.下葉部に痰を認めたら座位にて体位排痰を行う。オ.ハフィング(huffing)は咳の前に声門を開いて行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第63問

慢性閉塞性肺疾患の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 前かがみを避けて作業を行う。

2: 棒体操で上肢帯の運動を行う。

3: 作業中は胸式呼吸を維持する。

4: 息切れしない作業を工夫する。

5: 木工作業ではマスクを使用する。

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第93問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸筋訓練

2: 胸郭可動域訓練

3: 深吸気

4: 下肢エルゴメーター

5: 体位排痰法

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第90問

慢性呼吸不全で息切れのある患者のADLの指導で誤っているのはどれか。

1: リーチャーの利用

2: かぶりシャツの着用

3: 手すりの設置

4: 洋式トイレの使用

5: 半身浴の励行

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第21問

55歳の男性。慢性腎不全。高血圧症を合併。外来にて3年間、週2回前腕シャントによる人工透析を受けていた。日常生活で強い倦怠感を覚え独歩にて来院した。基礎体力改善のための運動療法で適切でないのはどれか。

1: 血圧はシャントのない側で測る。

2: 転倒に注意する。

3: 筋力強化は等尺性運動で行う。

4: ヘモグロビン値に注意する。

5: 運動指標として心拍数を利用する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第70問

肺気腫の理学療法で正しいのはどれか。

1: フローボリューム曲線のピークフロー値の増大を図る。

2: %肺活量の増大を図る。

3: 呼気の流速を遅くして呼吸させる。

4: 運動負荷は最大酸素摂取量の70 %とする。

5: 酸素飽和度(SpO2)の指標は80 %以上とする。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1: 上肢の素速い運動

2: 四つ這いでのバランス訓練

3: メトロノームを使った歩行

4: 低い台からの立ち上がり

5: 日記を用いた記憶の代償

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第81問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で適切でないのはどれか。

1: インセンティブ・スパイロメトリー

2: ハッフィング

3: 口すぼめ呼吸

4: 呼吸補助筋強化

5: 体位排痰法

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第42問

慢性閉塞性肺疾患における包括的呼吸リハビリテーションで正しいのはどれか。

1: 運動耐容能の改善を図ることができる。

2: 吸気時に動作を行うように指導する。

3: 上肢筋力トレーニングは行わない。

4: 健康関連QOLに影響を与えない。

5: 栄養指導は含まない。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第16問

50歳の男性。糖尿病性腎不全で週3回の血液透析とインスリン療法とで治療中である。最近、両足趾の痛みを訴えている。運動療法で正しいのはどれか。

1: 最大酸素摂取量の70%で運動を行う。

2: 血糖値が高いときは運動療法を中止する。

3: 透析直前に運動を行う。

4: 脈拍数150/分で運動を中止する。

5: 下肢の皮膚色に注意しながら運動を行う。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第19問

46歳の男性。肺気腫。咳や痰が頻繁にあり、労作時の息切れもある。現在、外出はできるが、80 mほど歩くと息切れのために休まなくてはならない。この患者のMRC(呼吸困難を評価する質問票)によるグレードはどれか。

1: グレード0

2: グレード1

3: グレード2

4: グレード3

5: グレード4

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第34問

70歳の男性。アルツハイマー型認知症。約1年前、家族に言動を注意されてからふさぎ込んだ。それ以来、家族との会話も少なくなった。最近、財布の置き場所を忘れたり、お湯を沸かそうとしてガスをつけたまま外出してしまうことが目立つようになった。1か月前、買い物に行ったまま自宅への帰り道がわからなくなり保護され入院した。作業療法の初期プログラム設定で適切でないのはどれか。

1: 患者の生活史を重視する。

2: 個別訓練から始める。

3: 自信が得られるようにする。

4: 作業には変化をつける。

5: 安心感のもてる作業環境をつくる。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第16問

35歳の男性。急性心筋梗塞で入院中。合併症はなく、現在、室内で2分程度ゆっくり歩くことを許可されている。この時期の患者の活動で適切でないのはどれか。

1: 入浴する。

2: 室内便器を利用する。

3: 立位で体重測定を行う。

4: ソファーで新聞を読む。

5: 近親者と短時間面会する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第36問

慢性閉塞性肺疾患患者のADLで息切れを軽減させるための指導として適切なのはどれか。

1: 洗髪は両手で行う。

2: 靴下の着脱は床に座り行う。

3: ズボンの着脱は立位で行う。

4: 和式トイレを洋式トイレに変更する。

5: 前開きシャツをかぶり型シャツに変更する。

- 答え:4

- 解説:慢性閉塞性肺疾患患者のADLで息切れを軽減させるための指導は、呼吸困難を誘発しにくい方法や、胸腹部を圧迫しない方法を選択することが重要です。

- 両手での洗髪は呼吸補助筋を緊張させ、呼吸困難を誘発しやすいため、慢性閉塞性肺疾患患者には片手での洗髪を指導するのが適切です。

- 靴下の着脱を床座位で行うと、体幹を屈曲させることになり、胸腹部を圧迫し、横隔膜の活動を制限してしまうため、適切ではありません。椅子座位で足を組んで実施するとよいです。

- ズボンの着脱を立位で実施すると、体幹前屈位になり呼吸がしにくくなるため、適切ではありません。椅子座位で息を吐きながら実施するとよいです。

- 和式トイレは体幹前屈位になるため、洋式トイレに変更することで呼吸が楽になります。また、排便の際は、力んで息苦しくならないよう、呼吸に合わせて息を吐きながら力むようにすることが適切です。

- 腕を肩よりも上げると息苦しくなるため、かぶり型シャツよりも前開きシャツの方が慢性閉塞性肺疾患患者にとって望ましい選択です。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第98問

廃用による呼吸・循環器の症状で誤っているのはどれか。

1: 心臓予備力の低下

2: 安静時心拍数の減少

3: 起立性低血圧

4: 最大酸素摂取量の低下

5: 肺活量の低下

- 答え:2

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第17問

70歳の男性。体重60 kg。上腹部手術後から人工呼吸管理を受けていたが、人工呼吸器からの離脱を開始することになった。開始の基準で正しいのはどれか。

1: 呼吸数:40/分

2: 1回換気量:350 ml

3: PaCO2:60 mmHg

4: PaO2:70 mmHg

5: 脈拍数:110/分

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

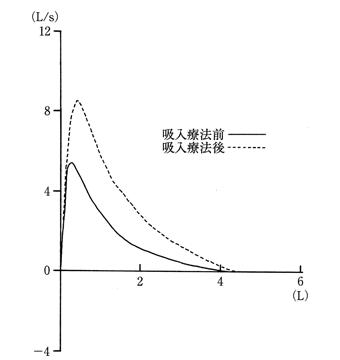

第56回午後:第17問

42歳の男性。気管支喘息。ある薬物の吸入療法前後のフローボリューム曲線の変化を図に示す。この薬物によって生じた呼吸器系の変化として正しいのはどれか。

1: 気道抵抗の低下

2: 呼気筋力の増強

3: 肺拡散能の改善

4: 胸郭柔軟性の改善

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第7問

74歳の女性。慢性閉塞性肺疾患。スパイログラムで1秒率は60%であった。エックス線写真を示す。この患者の1回換気量は500 mL、予備吸気量は1,700 mL、予備呼気量は800 mLであった。1秒量はどれか。

1: 900 mL

2: 1,500 mL

3: 1,800 mL

4: 2,100 mL

5: 2,400 mL

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する