第57回午後第33問の類似問題

第49回午前:第26問

回復期リハビリテーション病棟退院後の片麻痺患者に対して訪問リハビリテーションが導入された。リハビリテーションの目標で優先度が低いのはどれか。

1: 麻痺肢の関節可動域制限の予防

2: 麻痺肢の運動麻痺の改善

3: 非麻痺肢の筋力の維持

4: 閉じこもりの予防

5: 移動能力の維持

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第29問

正中神経障害で麻痺を生じる筋はどれか。2つ選べ。

1: 母指内転筋

2: 長母指屈筋

3: 背側骨間筋

4: 橈側手根屈筋

5: 尺側手根屈筋

- 答え:2 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第47問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り動作では健側の方に行う。

2: 車椅子は片手駆動型が一般的である。

3: 階段の昇りは健側から、降りは患側から行う。

4: シャツの着衣は患側手から、脱衣は健側手から行う。

5: ベッドからの起立動作では健側足部を引き寄せてから行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第29問

片麻痺患者の片手動作訓練の初期に用いる作業として適切なのはどれか。

1: 編み物

2: 籐細工

3: はりこ

4: マクラメ

5: ビーズのれん

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

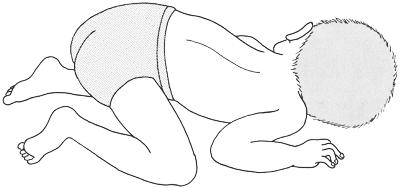

8か月の男児。脳性麻痺による痙直型四肢麻痺。腹臥位で図のような姿勢を示す。影響しているのはどれか。

1: 緊張性迷路反射

2: 屈筋逃避反射

3: 非対称性緊張性頸反射

4: Moro反射

5: Landau反射

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第65問

片麻痺患者の患側上肢の管理指導で誤っているのはどれか。

1: シャツの着脱動作では補助手として活用するよう指導する。

2: 車椅子操作時は上肢の位置を確認するよう指導する。

3: 座位での机上作業では膝の上に置くよう指導する。

4: リラクゼーションの方法を指導する。

5: 臥位姿勢での腕の巻き込みに注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第77問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症の理学療法プログラムで適切でないのはどれか。

1: 罹患筋の抵抗運動

2: 呼吸・排痰訓練

3: 嚥下指導

4: コミュニケーション手段の獲得

5: 精神心理的サポート

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。この時期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1: 体位排痰

2: 痙縮の抑制

3: 体幹の漸増抵抗運動

4: 上下肢の高負荷の筋力増強運動

5: 上下肢の過伸張を伴うストレッチ

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第48問

疾患と自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺――――――――――ボタンエイド

2: 片側上肢の切断――――――プルトップオープナー

3: 脊髄小脳変性症――――――リーチャー

4: 両側上肢の切断――――――台付き爪切り

5: アテトーゼ型脳性麻痺―――ソックスエイド

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第46問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1: 仮性球麻痺や球麻痺に伴いやすい。

2: 急性期には比較的高頻度にみられる。

3: 水やお茶は誤嚥しやすい。

4: リクライニング位は誤嚥防止に役立つ。

5: 右側の咽頭麻痺では顔を左に向けて食べさせる。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第40問

脳卒中後の左片麻痺の患者が車椅子からベッドへの移乗動作を行う際の介助方法として適切なのはどれか。

1: 装具は外して行う。

2: 車椅子の後方から介助する。

3: 車椅子上で殿部を前方に移動させておく。

4: ベッドに対して車椅子を平行に設置する。

5: ベッドの高さは車椅子の座面より高くしておく。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

5歳の男児。脳性麻痺で痙直型四肢麻痺である。粗大運動機能は側臥位までの寝返りが可能。背臥位と背臥位から引き起こしたときの状態を図に示す。臨床症状として可能性が低いのはどれか。

1: 足クローヌス陽性

2: 下肢の伸筋共同運動

3: 緊張性迷路反射の残存

4: パラシュート反応陽性

5: 股関節外転の可動域制限

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第30問

脳卒中片麻痺の亜脱臼に対する肘屈曲型アームスリングのチェックアウトで正しいのはどれか。

1: 頸部で上肢を支持する。

2: 肩関節は内旋位とする。

3: 前腕は回外位とする。

4: 手関節は掌屈位とする。

5: 手部は肘関節より低くする。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1: 金属支柱の強度を増した。

2: 下腿半月を深くした。

3: 足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4: 足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5: 足継ぎ手の位置を後方へずらした。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第57問

麻痺と下肢装具との組合せで正しいのはどれか。

1: 痙直型片麻痺-骨盤帯付長下肢装具

2: 強剛型両麻痺-交互歩行装具(RGO:Reciprocating Gait Orthosis)

3: 大腿神経麻痺-PTB式免荷装具

4: 脛骨神経麻痺-後方制動足継手付短下肢装具

5: 腓骨神経麻痺-靴べら型短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

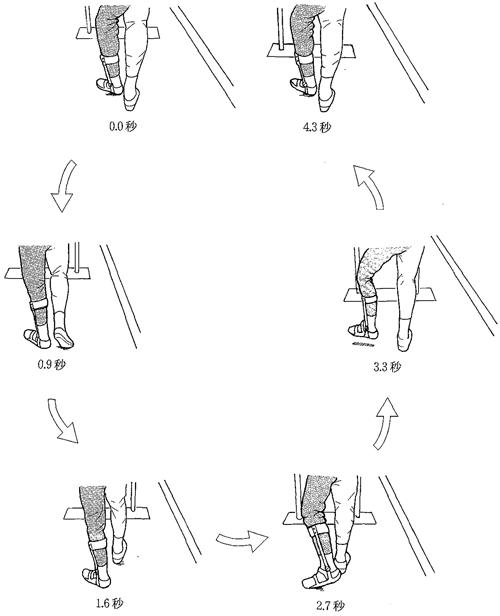

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第86問

末梢神経麻痺の症候で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 痙縮

2: 筋萎縮

3: 病的反射

4: 不随意運動

5: 腱反射低下

- 答え:2 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第77問

痙直型両麻痺を呈する脳性麻痺児の歩行訓練に際して、痙縮を抑制する手技の対象となるのはどれか。2つ選べ。

1: 大殿筋

2: 中殿筋

3: 長内転筋

4: 腓腹筋

5: 長腓骨筋

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第42問

脳卒中痙性片麻痺の歩行の特徴について正しいのはどれか。

1: 分回し歩行

2: 加速歩行

3: 小刻み歩行

4: 健側立脚期の短縮

5: 患側足尖内側縁での接地

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する