第57回午前第11問の類似問題

第53回午後:第20問

30歳の男性。統合失調症。3週前に工場で働き始めた。外来作業療法ではパソコンを使用した認知リハビリテーションを継続している。ある時、同じ作業療法に参加する2人の患者から同時に用事を頼まれ、混乱した様子で相談に来た。この患者の職場における行動で最もみられる可能性があるのはどれか。

1: 挨拶ができない。

2: 心気的な訴えが多い。

3: 体力がなく疲れやすい。

4: すぐに仕事に飽きてしまう。

5: 仕事の段取りがつけられない。

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症の患者が職場で最もみられる可能性がある問題行動を考える必要があります。患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、仕事の段取りがつけられないことが最も可能性が高いと考えられます。

- 挨拶ができないという問題は、遂行機能との直接的関連はなく、この患者の職場でみられる問題行動としては考えにくいです。

- 心気的な訴えが多いという問題は、問題文に記載がないため、この患者の職場での問題行動としては可能性が低いです。

- 体力がなく疲れやすいという問題は、患者が工場勤務に加えて外来作業療法にも通院できていることから、体力の低下が生じているとは考えにくいです。

- すぐに仕事に飽きてしまうという問題は、患者が少なくとも3週間は工場勤務ができていることから、最もみられる可能性のある職場での問題行動とは考えにくいです。

- 仕事の段取りがつけられないという問題は、患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、複数の課題に優先順位をつけ、自分の能力に合わせて仕事を処理することが困難な傾向があると考えられるため、最も可能性が高いと判断できます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第2問

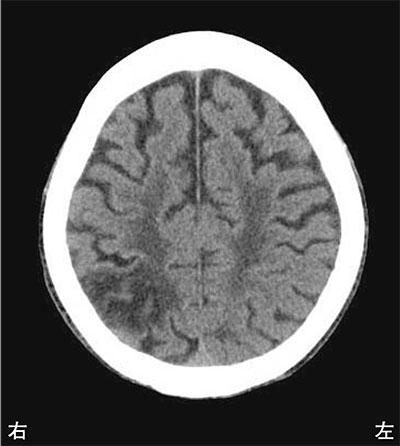

82歳の女性。右利き。脳梗塞を発症して1か月が経過した。頭部CTを示す。この患者にみられる症状で正しいのはどれか。

1: Broca失語

2: 他人の手徴候

3: 半側空間無視

4: Gerstmann症候群

5: 超皮質性感覚性失語

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第11問

60歳の男性。10年前にParkinson病と診断された。日常生活は自立している。すくみ足のため自宅で頻回に転倒するようになった。この患者に対する指導で適切なのはどれか。

1: スリッパを履くよう勧める。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: T字杖歩行を指導する。

4: 車椅子での移動を指導する。

5: 自宅での手すり設置の場所を指導する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第7問

72歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞による左片麻痺。立位時に左下肢の外旋と足部内反が著明であり、歩行時に装具を装着している。最も適応となりにくいのはどれか。

1: ツイスター

2: 非麻痺側補高

3: 逆Thomasヒール

4: 外側フレアヒール

5: 内側Yストラップ

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第60問

維持期における脳血管障害患者の生活指導で適切でないのはどれか。 ア.患者や家族が望む限り麻痺肢の機能訓練を続ける。イ.舌の運動障害で食塊形成が不全な場合はきざみ食を続ける。ウ.家庭でのADLチェックを家族にも依頼する。エ.職場の上司との情報交換は患者・家族の同意を得て進める。オ.医療・福祉サービスについての情報を患者や家族に提供する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第47問

筋萎縮性側索硬化症患者で安静臥位時のPaO2が60 Torrであった。呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 呼吸筋増強訓練

2: 舌咽呼吸の指導

3: 端座位保持訓練

4: 腹筋の筋力増強訓練

5: 頸部筋リラクセーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第39問

68歳の男性。21歳時に精神分裂病(統合失調症)を発症し入退院を数回繰り返した。50歳ころから症状が安定し家庭菜園をしながら弟の家族と同敷地内の離れ家で暮らしていた。今回、数年前からの多発性脳梗塞による認知症が進み、日常生活が困難となり、老人性認知症疾患療養病棟に入院した。作業療法場面での留意点で適切でないのはどれか。

1: 自動症

2: せん妄

3: 転倒

4: 脳卒中発作

5: 精神分裂病(統合失調症)の悪化

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第11問

65歳の男性。脳梗塞。右片麻痺。発症5日目。意識レベルはJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅰ-1。全身状態は安定し、麻痺の進行も24時間以上認めないため、リスク管理(リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン2006に基づく)を行いながら、ベッドアップを開始することとした。適切なのはどれか。

1: ベッドアップ前、動悸を訴えているが実施する。

2: ベッドアップ前、安静時SpO2が85%であったので実施する。

3: ベッドアップ後、脈拍が100回/分なので中止する。

4: ベッドアップ後、呼吸数が18回/分なので中止する。

5: ベッドアップ後、収縮期血圧が120 mmHgから170 mmHgに上昇したので中止する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第20問

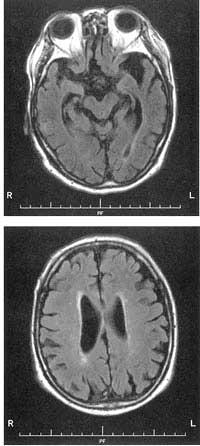

70歳の男性。仕事における意欲と作業能率の低下を主訴に来院した。最近、物をよく置き忘れる、金庫の暗証番号を思い出せない、得意先にたどり着けないといったことが多くなってきた。頭部MRIを示す。この患者にみられる可能性が高い症状はどれか。

1: 幻覚

2: 尿失禁

3: 希死念慮

4: 症状日内変動

5: 地誌的見当識障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第17問

50歳の男性。ギラン・バレー症候群発症後1週経過。理学療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上での良肢位保持

2: 体位変換

3: 関節可動域訓練

4: 呼吸訓練

5: 代償運動の指導

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第10問

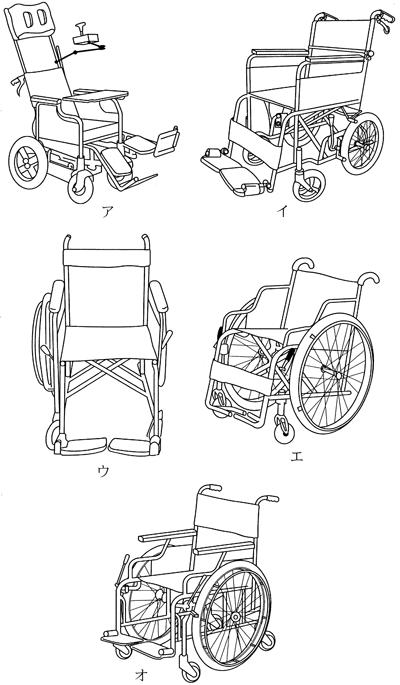

54歳の男性。労働災害による頸髄損傷。受傷後6か月経過。起立性低血圧あり、褥瘡なし。筋力は三角筋4、上腕二頭筋3、上腕三頭筋0、回内筋3、腕橈骨筋3、長橈側手根伸筋3、手関節及び手指屈筋群は0、体幹筋0、下肢筋0であった。家屋改造をしているが、居間や廊下幅が狭いとの訴えがある。この患者の日常生活活動に用いる車椅子処方で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第14問

65歳の男性。変形性頸椎症。2年前から肩こりがあり、2か月前から頸部伸展時に右手の母指にしびれが出現し、右上肢のだるさと脱力感を自覚するようになった。下肢の症状やバランス不良はみられない。右上肢において筋力低下が最も生じやすいのはどれか。

1: 三角筋

2: 上腕三頭筋

3: 上腕二頭筋

4: 尺側手根屈筋

5: 長橈側手根伸筋

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

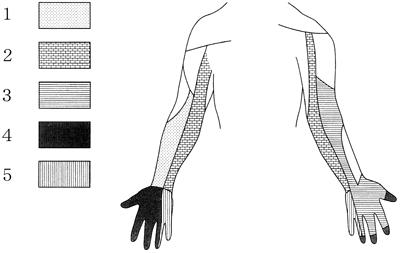

第43回午前:第12問

52歳の女性。右手根管症候群。右上肢に感覚障害と運動麻痺を認める。感覚障害の領域で正しいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

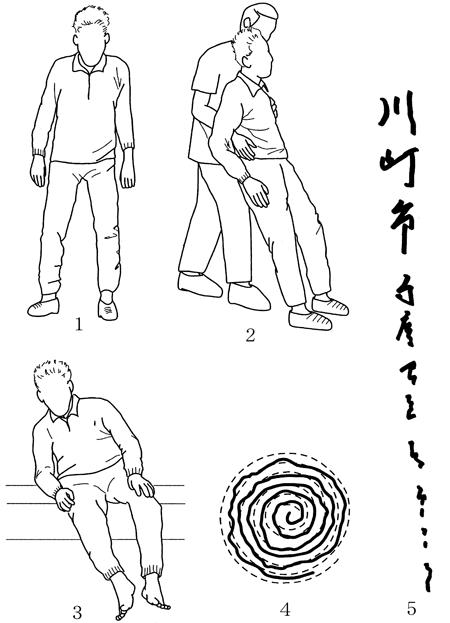

第39回午前:第11問

56歳の男性。1年前に脊髄小脳変性症と診断された。現在、電車通勤は可能だが書字が困難となってきた。この患者の症状でみられるのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第30問

40歳の男性。右橈骨神経麻痺で長橈側手根伸筋の徒手筋力テストは1(Trace)。EMGバイオフィードバック療法で誤っているのはどれか。

1: 治療法の原理を十分説明する。

2: 静かな室内で実施する。

3: 前腕肢位を中間位で行う。

4: 記録電極を前腕尺側に設置する。

5: 筋電波形の閾値設定は細かく調節する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

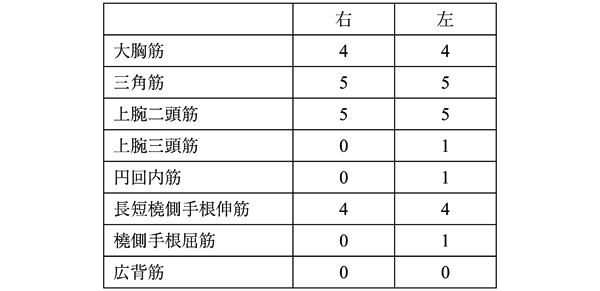

第54回午前:第7問

20歳の男性。頸髄完全損傷。受傷3週後のDanielsらの徒手筋力テストにおける上肢の評価結果を示す。この患者が獲得する可能性の最も高いADLはどれか。

1: 床から車椅子へ移乗する。

2: 10 cmの段差をキャスター上げをして昇る。

3: ベッド上背臥位からベッド柵を使用せずに寝返る。

4: ベッド端座位のプッシュアップで20 cm殿部を持ち上げる。

5: 車椅子上、体幹前屈位からアームサポートに手をついて上半身を起こす。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第9問

48歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。ADLの維持・向上のための指導で誤っているのはどれか。

1: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

2: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第92問

脊髄損傷(完全麻痺)の機能残存レベルと可能なADLとの組合せで誤っているのはどれか。

1: 第5頸髄節-自助具を用いた食事動作

2: 第6頸髄節-下腹部叩打による排尿動作

3: 第7頸髄節-自動車の運転

4: 第6胸髄節-長下肢装具・松葉杖を用いての四点歩行

5: 第4腰髄節-短下肢装具・松葉杖を用いての屋外歩行

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第54問

頸髄症を併発しやすい疾患はどれか。2つ選べ。

1: アテトーゼ型脳性麻痺

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 関節リウマチ

4: 重症筋無力症

5: 強皮症

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する