第57回午前第11問の類似問題

第42回午前:第54問

頸髄症を併発しやすい疾患はどれか。2つ選べ。

1: アテトーゼ型脳性麻痺

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 関節リウマチ

4: 重症筋無力症

5: 強皮症

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第11問

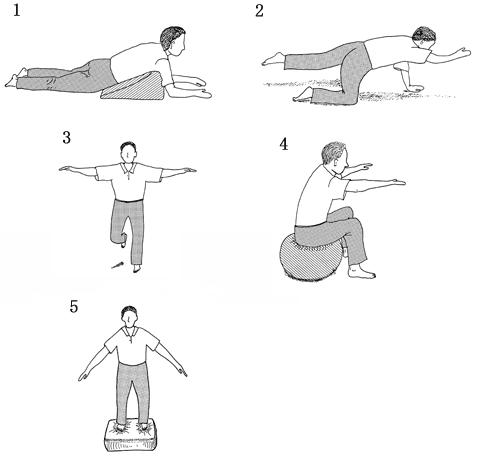

50歳の男性。Parkinson病。4年前から右足のふるえが出現し、抗Parkinson病薬を服用している。ADLは自立し、家事を行うことはできているが、作業に時間がかかるようになった。最近、下り坂の途中で足を止めることができず、前方へ転倒するようになったという。自宅でバランス練習を行うことになった。練習方法として適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第36問

22歳の女性。統合失調症(精神分裂病)。17歳時、周囲から悪口を言う声が聞こえ初回入院し、退院後はアルバイトの生活を続けていた。今回、突然2階から飛び降りた。けがは軽症で済んだが、興奮と幻覚妄想が顕著となり、2回目の入院。入院3週目で症状は軽減したが、疲弊状態が前面に出ている。主治医から、再発後の疲れやすさへの対処を目的とした作業療法が指示された。導入時の身体活動として適切なのはどれか。

1: シャッフルボード

2: バレーボール

3: テニス

4: バスケットボール

5: ソフトボール

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第17問

58歳の男性。第10胸椎脱臼骨折による対麻痺。1日4回の自己導尿で管理していた。受傷2年後に施行された膀胱造影の写真(別冊No. 4)を別に示す。検査結果に基づく指導で適切でないのはどれか。ア.起き上がりは側臥位から行わせる。イ.飲水量を1日500 ml以下に制限する。ウ.用手排尿によって残尿を減らす。エ.自己導尿の回数を増やす。オ.夜間のカテーテル留置を検討する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第11問

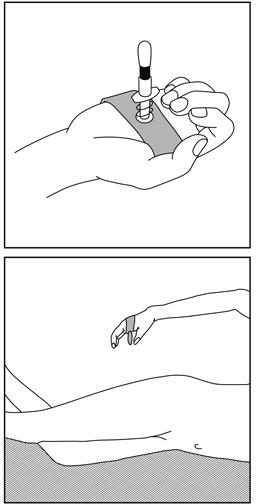

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

60歳の男性。両下肢のしびれと間欠性跛行とを認める。足背動脈の触知は可能で、体幹を前屈することによって歩行が容易となる。症状を改善するのに適している装具はどれか。

1: Boston型装具

2: Jewett型装具

3: Milwaukee型装具

4: Steindler型装具

5: Williams型装具

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第39問

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。WAIS-RはVIQ 110、PIQ 90。訓練アプローチで適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.絵カードの呼称イ.メモの利用ウ.一日のスケジュール表作成エ.新聞の音読オ.電話対応の練習

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第12問

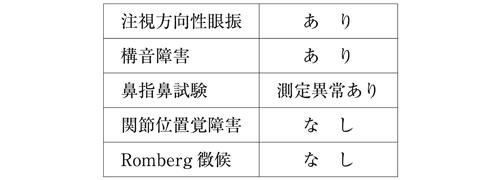

58歳の男性。歩行時のふらつきを訴えて受診した。歩隔はやや広いが左右方向は安定しており、前後方向への振り子様の歩容がみられる。検査結果を表に示す。協調運動改善のための理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによるペダリング運動

2: rhythmic stabilization

3: 下肢筋群の持続的伸張

4: Frenkel体操

5: Epley法

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第89問

重症筋無力症で正しいのはどれか。

1: 女性より男性に多く発症する。

2: 四肢では遠位筋の筋力低下が起きやすい。

3: 夕方にかけて症状は軽快する。

4: 末梢神経の連続刺激で振幅の増大がみられる。

5: コリンエステラーゼ阻害薬が用いられる。

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第59問

脳卒中片麻痺の肩手症候群で誤っているのはどれか。

1: 手指の腫脹から始まる。

2: ブルンストローム法ステージ上肢IV以上で起こりやすい。

3: 肩甲骨は内転・下方回旋をとりやすい。

4: 肩の他動的外転・外旋が制限されやすい。

5: 鎮痛にはTENSが用いられる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第30問

70歳の男性。変形性膝関節症に対する人工関節全置換術後6週経過。全荷重歩行可能。日常生活の指導で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.和式トイレ動作イ.あぐら座位ウ.シャワー椅子座位エ.T字杖歩行訓練オ.固定自転車こぎ

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第90問

片麻痺患者のADLで誤っているのはどれか。

1: 車椅子からベッドへの移乗は患側から近づく。

2: 椅子から立ち上がるときは健側下肢を後方に引く。

3: 階段は患側から降りる。

4: ズボンは患側からはく。

5: シャツは健側から脱ぐ。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第64問

高齢者の病態と作業療法との組合せで適切なのはどれか。

1: 難 聴 − かん高い声で話しかける。

2: 白内障 − 陽の当たる明るい場所は避ける。

3: うつ症状 − 激励する様に話しかける。

4: 骨粗鬆症 − 腰痛時は体幹前屈位を勧める。

5: 記銘力低下 − 課題を早めに変更する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

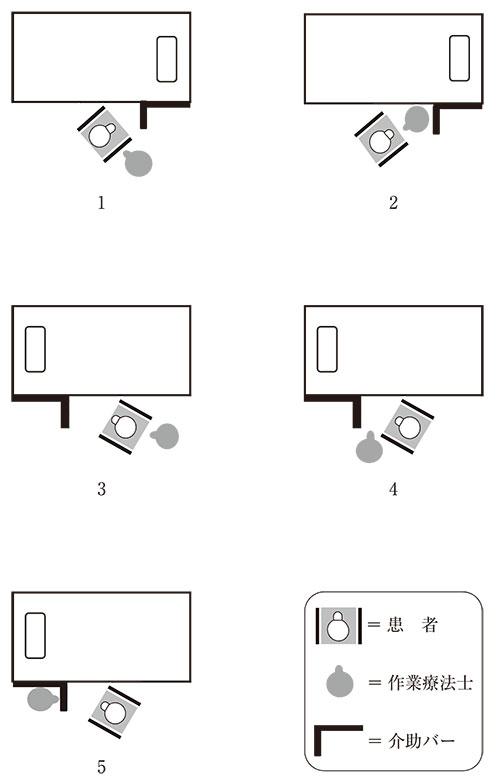

第51回午後:第12問

70歳の男性。脳血管障害による左片麻痺。車椅子からベッドへの移乗は介助バーを使用して1人で何とか可能である。初回評価時の車椅子からベッドへの移乗場面において、ベッド、車椅子、介助バー及び作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第36問

神経・筋疾患の患者のリハビリテーションで優先度が低いのはどれか。

1: Parkinson病では視覚刺激を運動発動に利用する。

2: 筋ジストロフィーの運動訓練では過負荷に注意する。

3: 筋萎縮性側索硬化症では発症早期から褥瘡に注意する。

4: Guillain-Barré症候群では訓練中の不整脈に注意する。

5: 脊髄小脳変性症では早期から転倒に注意する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第13問

70歳の女性。両側変形性膝関節症。外来通院中である。自宅におけるADLは、FIMによる評価で、2項目(歩行・車椅子および階段)はT字杖を使用しての自立であったが、それ以外は補助具を使用せずに自立していた。コミュニケーション(理解、表出)や社会的認知(社会的交流、問題解決、記憶)は問題ない。FIMの点数はどれか。

1: 100

2: 112

3: 120

4: 124

5: 126

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

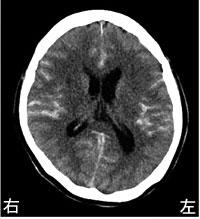

第47回午前:第9問

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1: 正常圧水頭症

2: 血管攣縮

3: 脳内出血

4: 脳挫傷

5: 脳膿瘍

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第33問

脳血管障害の片麻痺について正しいのはどれか。

1: 四肢の遠位部と比べて四肢の近位部の回復が遅れることが多い。

2: 上肢の麻痺と比べて下肢の麻痺の回復が遅れることが多い。

3: 上肢に痙縮があると肘関節が屈曲することが多い。

4: 共同運動が出現した後に連合反応が出現する。

5: 発症直後は筋緊張が高まることが多い。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第67問

末期の筋萎縮性側索硬化症において保たれる機能はどれか。

1: 眼球運動

2: 呼吸機能

3: 嚥下機能

4: 構音機能

5: 上肢機能

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第3問

82歳の女性。右利き。手関節脱臼骨折後、手関節掌屈0°、前腕回外10°の可動域制限がある。それ以外の上肢の関節可動域や筋力は保たれている。歯がなく、義歯を装着していない為にきざみ食を箸で食べているが、肩関節外転の代償運動が出現している。「こぼれやすく、口に届きにくい。右手で楽に食べたい」との訴えがある。食事用自助具を示す。適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する