第55回午前第35問の類似問題

第40回午後:第76問

老人の転倒による骨折で少ないのはどれか。

1: 上腕骨近位端骨折

2: コーレス骨折

3: 椎体圧迫骨折

4: 骨盤骨折

5: 大腿骨頸部骨折

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第99問

Barthel indexの中で、高齢者の大腿骨頸部骨折で影響を受けにくい評価項目はどれか。

1: トイレ動作

2: 入浴

3: 整容

4: 移動

5: 階段昇降

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

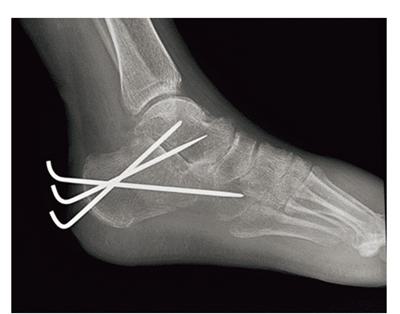

第57回午前:第8問

52歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から距腿関節の可動域練習を行う。

2: 術後翌日から膝関節の可動域練習を行う。

3: 術後翌日から部分荷重を始める。

4: 術後1週から外固定内での距踵関節の等尺性運動を行う。

5: 術後2週からMP関節の可動域練習を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第36問

偽関節を生じやすい骨折はどれか。2つ選べ。

1: 脛骨中下1/3骨折

2: 大腿骨骨幹部骨折

3: 大腿骨転子部骨折

4: 大腿骨頸部骨折

5: 鎖骨骨折

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第58問

骨粗鬆症について適切でないのはどれか。

1: 閉経後の女性に生じやすい。

2: ステロイド治療により生じやすい。

3: 大腿骨頸部骨折をきたしやすい。

4: 脊椎圧迫骨折ではコルセットを装着する。

5: 高齢者の腰背痛には体幹前屈を指導する。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第82問

後十字靭帯損傷の理学療法で正しいのはどれか。

1: 脛骨が大腿骨に対して前方にずれるのを注意する。

2: 術後から膝関節伸展位でギプス固定する。

3: 術直後から膝関節屈筋群を強化する。

4: 大腿四頭筋の筋力強化を行う。

5: 部分荷重は術後8週以降に開始する。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第12問

80歳の男性。体重70 kg。介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39 kg。誤嚥性肺炎による1か月の入院後、下肢の廃用性の筋力低下をきたしている。端座位保持は可能であるが、立ち上がりは手すりを把持しても殿部が挙上できずに全介助である。立位は手すりを把持して保持できるが、足踏み動作は困難である。車椅子への移乗介助に使用する福祉用具の写真を示す。妻の腰痛を助長しないことを優先して選択する用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

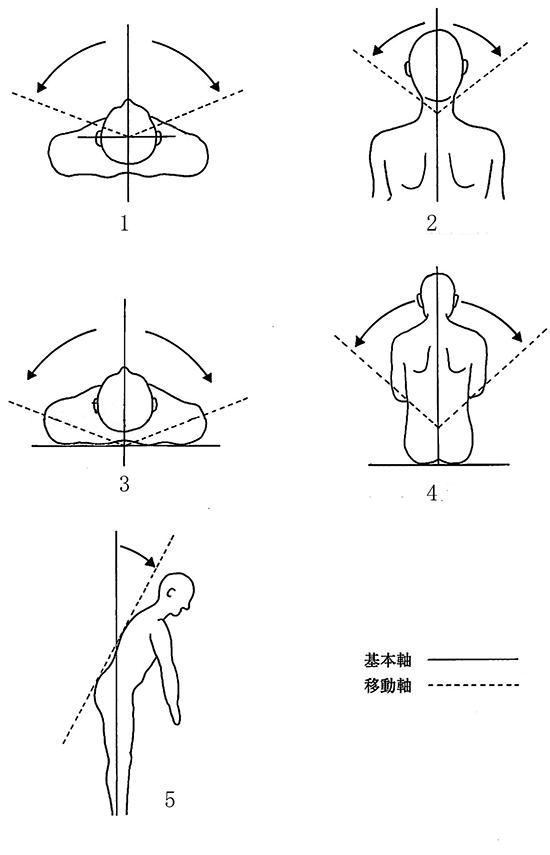

第53回午後:第3問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 頸部回旋

2: 頸部側屈

3: 胸腰部回旋

4: 胸腰部側屈

5: 胸腰部屈曲

- 答え:2 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第17問

70歳の男性。3年前に右手の振戦によってParkinson病を発症し、在宅で治療を行っている。ADLは自立していたが、1か月前に風邪をひいてから歩く速さが遅くなり、歩行の際に一歩めが思うように前に出ず、歩き出してからも前方に転びそうになることが多いという。在宅での理学療法における歩行指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両下肢に弾性包帯を装着する。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: 一歩目を小さく前に出すよう指導する。

4: 床にはしご状の目印を付けてまたがせる。

5: かけ声などをかけてもらいながら歩くよう指導する。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第65問

片麻痺患者の患側上肢の管理指導で誤っているのはどれか。

1: シャツの着脱動作では補助手として活用するよう指導する。

2: 車椅子操作時は上肢の位置を確認するよう指導する。

3: 座位での机上作業では膝の上に置くよう指導する。

4: リラクゼーションの方法を指導する。

5: 臥位姿勢での腕の巻き込みに注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

1: アルカリフォスファターゼ

2: クレアチニン

3: 空腹時血糖

4: アルブミン

5: 赤血球

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第72問

手術と等張性筋力増強訓練の対象となる筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 人工股関節置換術-股内転筋群

2: 人工膝関節置換術-大腿四頭筋

3: 肩腱板再建術-三角筋

4: 足関節外側靱帯再建術-長・短腓骨筋

5: 大腿骨頸部外側骨折内固定術-中殿筋

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

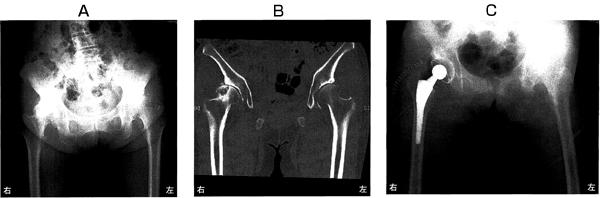

第45回午前:第7問

64歳の女性。10年前から歩行時に右股関節痛を生じ、徐々に増悪して歩行が困難となったため後外側アプローチによる人工股関節置換手術を受けた。術前の股関節部エックス線写真(A)、骨盤部CT(B)および術後の股関節部エックス線写真(C)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日の大腿四頭筋の筋力強化

2: 術後3日の中殿筋の筋力強化

3: 術後7日の股関節内旋可動域訓練

4: 術後10日の荷重歩行訓練

5: 手術創治癒後の水中歩行訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第15問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。仮骨形成良好なため3週目から部分荷重の許可が出された。この時期使用する松葉杖に関して誤っているのはどれか。

1: 脇当てと前腋窩ひだとの間は4~5 cmあける。

2: 握りの位置は肘屈曲約30゜となるようにする。

3: 握りの位置は大転子の高さとする。

4: 杖の全長は腋窩から足底までの距離に5 cm加える。

5: 杖の全長は身長の約65 %とする。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

62歳の男性。閉塞性動脈硬化症。著しい感染を伴った下肢壊疽に対して大腿切断術が施行され短断端となった。糖尿病性末梢神経障害を合併している。この患者の術直後の断端管理で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 断端の色調を観察する。

2: 断端の自動運動を行う。

3: 切断部の温熱療法を行う。

4: ギプスソケットを装着する。

5: 切断側股関節を外転位に保持する。

- 答え:1 ・2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第6問

左肩関節脱臼骨折後3か月の患者の両手の写真を示す。左手に、他動的に動かされると増強する強い疼痛がある。この患者への対応で適切でないのはどれか。

1: 低出力レーザー照射

2: 間欠的機械的圧迫

3: 温冷交代浴

4: 超短波照射

5: 渦流浴

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

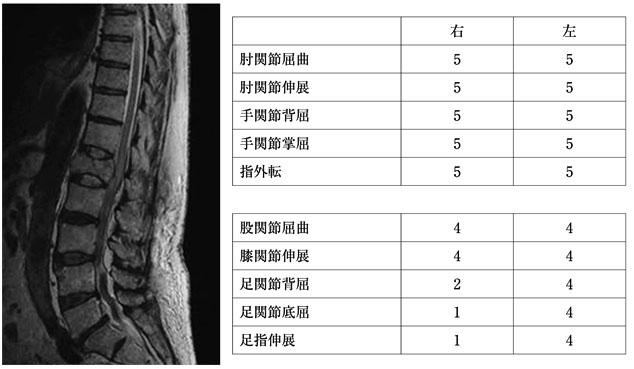

第47回午後:第11問

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第55問

頸髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)で可能なのはどれか。2つ選べ。

1: 座薬挿入器を使用した排便

2: ノブ付ハンドリムでの車椅子駆動

3: 頭上へリーチするための肘関節の伸展

4: 手関節駆動式把持装具で握らせたスプーンでの食事

5: ベッド上背臥位からの介助ロープを使った起き上がり

- 答え:2 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第74問

合併症のない脊髄損傷(第8頸髄節まで機能残存)患者の住宅改修指導で適切でないのはどれか。

1: 便座の高さは車椅子使用時の座面高に合わせる。

2: 玄関にスロープを設置する。

3: 寝室に天井走行式リフターを設置する。

4: フローリング化し段差をなくす。

5: 廊下幅を拡げる。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する