第55回午前第12問の類似問題

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第8問

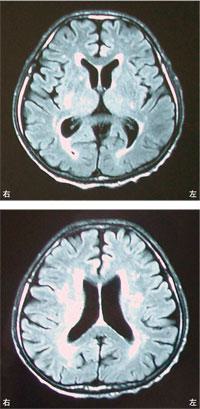

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第14問

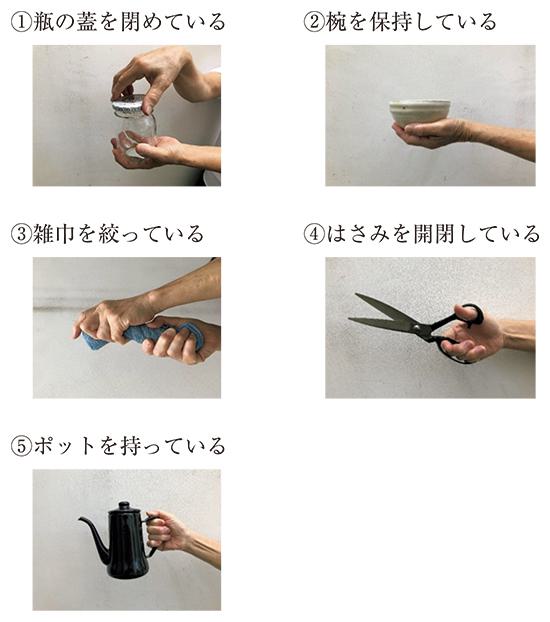

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の調理動作として適切でないのはどれか。

1: 皮むき器で大根の皮をむく。

2: 電子レンジで食品を温める。

3: ざるを用いてめん類をゆでる。

4: 台ふきんで調理台をふく。

5: 調理用ハサミで野菜を切る。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第20問

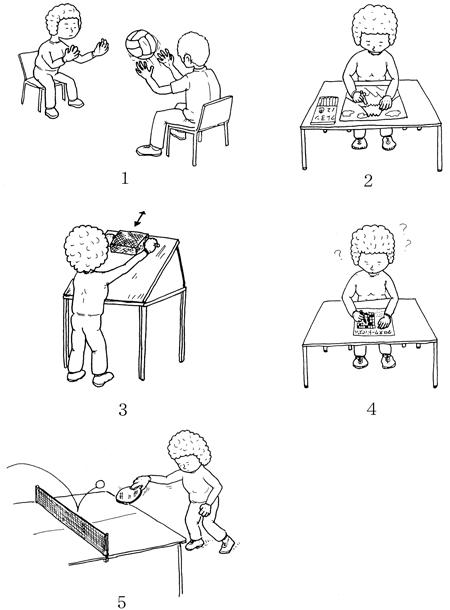

67歳の女性。Parkinson病。Yahrの重症度分類ステージIII。屋内では伝い歩きをしている。運動機能維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第34問

58歳の男性。パーキンソン病でヤールの重症度分類はステージIII。運動に対する意欲は強い。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 棒体操

2: メトロノームで足踏み練習

3: 歩行率を高めた歩行練習

4: マット上での寝返り練習

5: 目印に沿った歩行練習

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第32問

Parkinson病患者のADL指導で適切なのはどれか。

1: 階段よりも傾斜路を利用する。

2: 食事には手関節固定装具を用いる。

3: 下衣の更衣はできるだけゆっくり行う。

4: 浴槽のへりの高さは洗い場の高さに合わせる。

5: 起き上がり動作の開始には視覚的外部刺激を利用する。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第7問

58歳の女性。関節リウマチ。Steinbrockerのstage II、class 2。この患者の日常生活活動を示す。正しいのはどれか。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

70歳の独居女性。脳梗塞による右片麻痺。発症から3か月入院しリハビリテーションを受け、退院後2年経過。ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにIII。屋内は短下肢装具、屋外は短下肢装具と杖とを使用して歩行。コミュニケーションは良好。在宅における指導で適切でないのはどれか。

1: 分離運動の獲得

2: 関節可動域の維持

3: 歩行能力の向上

4: 生活リズムの確立

5: 生活環境の整備

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第82問

変形性膝関節症患者への生活指導で適切でないのはどれか。

1: 水泳

2: ジョギング

3: 体重のコントロール

4: 重量物運搬の回避

5: 椅子使用などの洋式生活

- 答え:2

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第18問

50歳の男性。閉塞性動脈硬化症。300 m程度の歩行ごとに下肢の痛みのために5~6分の休息をとる。座位や立位時に痛むことはない。理学療法で適切なのはどれか。

1: 寒冷療法

2: 極超短波療法

3: トレッドミル歩行練習

4: PNFによる最大抵抗運動

5: 弾性ストッキングによる圧迫療法

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1: 車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2: 麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3: 書字練習により手指機能を高める。

4: 背臥位で上肢の両側活動を行う。

5: ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第17問

70歳の男性。3年前に右手の振戦によってParkinson病を発症し、在宅で治療を行っている。ADLは自立していたが、1か月前に風邪をひいてから歩く速さが遅くなり、歩行の際に一歩めが思うように前に出ず、歩き出してからも前方に転びそうになることが多いという。在宅での理学療法における歩行指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両下肢に弾性包帯を装着する。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: 一歩目を小さく前に出すよう指導する。

4: 床にはしご状の目印を付けてまたがせる。

5: かけ声などをかけてもらいながら歩くよう指導する。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第48問

慢性腎不全患者に対する運動療法として正しいのはどれか。

1: 高血圧症合併例では等尺性運動を避ける。

2: 運動負荷の指標に自覚的強度は適切でない。

3: 腹膜透析(CAPD)導入後は歩行訓練を避ける。

4: むずむず足症候群では下肢運動は禁忌となる。

5: 下肢の浮腫には起立台での起立訓練が有効である。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第11問

75歳の女性。1か月前に脳梗塞右片麻痺を発症した。ブルンストローム法ステージは上肢II・手指II・下肢III。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事、着替え、車椅子・ベッド間の移乗、トイレ動作、歩行は部分介助。排便、排尿とも失禁はない。階段昇降と入浴は全介助である。Barthel indexは何点か。

1: 15点

2: 30点

3: 45点

4: 60点

5: 75点

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第9問

48歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。ADLの維持・向上のための指導で誤っているのはどれか。

1: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

2: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

78歳の女性。自宅玄関で転倒してから起立歩行不能となり救急搬送された。来院時の単純エックス線画像を示す。最も考えられるのはどれか。

1: 股関節脱臼

2: 大腿骨頸部骨折

3: 大腿骨骨頭骨折

4: 大腿骨転子下骨折

5: 大腿骨転子部骨折

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

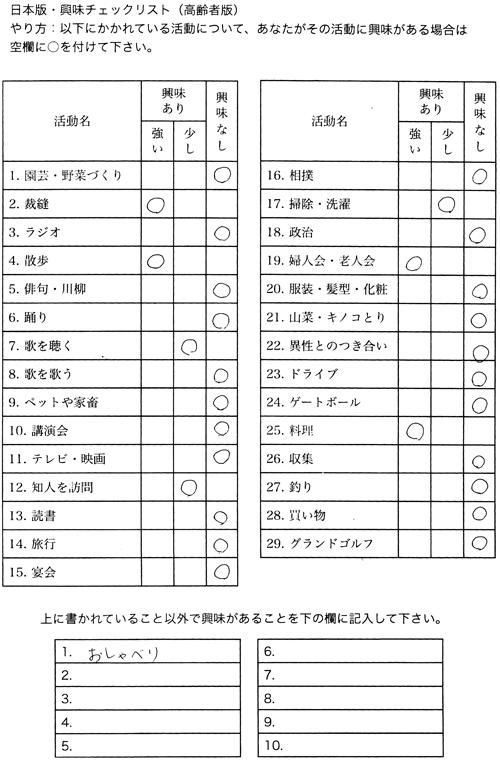

88歳の女性。自営の商店や家事は息子夫婦に譲り、たまに店番をして過ごしていた。3か月前に転倒し、右大腿骨頸部骨折で入院した。人工骨頭置換術後のADLは、見守りによるT字杖歩行と入浴の介助以外は自立して自宅退院した。退院時のHDS-Rは22点と見当識と記憶障害を認めたが、日常の生活で問題行動はみられなかった。要支援2と認定され、通所リハビリテーションを利用することとなった。興味チェックリスト(高齢者版)の結果を示す。この対象者の作業療法目標として適切なのはどれか。

1: 園芸・野菜づくりを導入してできた野菜で料理を行う。

2: グループの中で裁縫をしながら仲間づくりを促す。

3: 掃除・洗濯を含めた主婦の役割を再獲得する。

4: カラオケなどへの参加を促して趣味を広げる。

5: 旅行などの外出で応用歩行を習得する。

- 答え:2

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第11問

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1: 座位時は足を挙上しておく。

2: 移動時に車椅子を利用する。

3: 立ち上がり運動を繰り返す。

4: 前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5: 右側プラスチック短下肢装具を装着する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第30問

26歳の女性。躁病。雑誌の編集員。昼夜が逆転し、職場では同僚や上司に無遠慮な言動が目立ち始めた。日常行動もまとまりに欠けてきたので入院した。入院後1か月で落ち着き始め、職場復帰に向けて作業療法が開始された。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 短時間で達成可能なもの

2: 巧緻性の低いもの

3: 粗大運動の要素が多いもの

4: エネルギー発散の要素が強いもの

5: 量的達成度を求めるもの

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する