答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第55回 午前 第12問

20件の類似問題

80歳の女性。重度の認知症患者。訪問作業療法を実施した際の足の写真を示す。対処方法で正しいのはどれか。......

広告

10

第52回 午前

|

作業療法士実地問題

75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。

1

割り座で靴下をはく。

2

和式の畳生活を勧める。

3

靴ひもを結ぶときはしゃがむ。

4

椅子は座面の低いものを使用する。

5

階段を下りるときは右足を先に下ろす。

59

第34回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

軽度認知症を伴う保存的治療中の高齢骨折患者への対応で誤っているのはどれか。

1

病前生活、特に趣味などに関連した作業を行う。

2

患者同士の交流ができる場面を設定する。

3

日時、場所、ニュースなどの会話を心がける。

4

固定中の関節には等張性運動を用いた作業で筋萎縮を防ぐ。

5

局所の固定を妨げない関節には可動域訓練を行う。

22

第36回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

33

第46回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

運動失調症患者のADLの工夫で正しいのはどれか。2つ選べ。

1

重たい靴を選ぶ。

2

靴下にループをつける。

3

机の角にクッション材をつける。

4

食事に長柄フォークを使用する。

5

上着の更衣にリーチャーを使用する。

68

第40回 午前

|

作業療法士専門問題

標準

閉塞性動脈硬化症に対するアプローチとして適切でないのはどれか。

1

異常感覚に対する靴下の着用

2

禁煙の指導

3

四肢の関節可動域訓練

4

四肢の冷感に対する温熱療法

5

感染予防のためのフットケア

広告

6

第45回 午後

|

作業療法士実地問題

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1

箸の使用を禁止する。

2

家事の量を減らすことを指導する。

3

上肢に対する筋力訓練は高負荷で行う。

4

左母指IP関節にサック型固定装具を作製する。

5

疼痛のある時期の手関節のROM訓練は他動で行う。

50

第40回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

ステージ5(厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類による)のデュシェンヌ型筋ジストロフィー児に対する作業療法で誤っているのはどれか。

1

トランスファーボードや広い座面の便器を使用する。

2

はき口のゆるい靴下を用いる。

3

洗面台を使って立位で顔を洗う。

4

車椅子操作の習熟を図る。

5

回転式の皿の適応を検討する。

64

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

高齢者の病態と作業療法との組合せで適切なのはどれか。

1

難 聴 − かん高い声で話しかける。

2

白内障 − 陽の当たる明るい場所は避ける。

3

うつ症状 − 激励する様に話しかける。

4

骨粗鬆症 − 腰痛時は体幹前屈位を勧める。

5

記銘力低下 − 課題を早めに変更する。

13

第47回 午後

|

作業療法士実地問題

70歳の女性。買い物での計算や自宅への道順を間違えるようになり、心配した家族に伴われて物忘れ外来を受診した。Alzheimer型認知症と診断され外来作業療法を開始した。患者は「どうして私がここへ来ないといけないの」、「だまされた。帰りたい」と訴えて興奮することが多い。この時期の患者に対する作業療法の目的として適切なのはどれか。

1

食事動作の維持

2

精神的混乱の軽減

3

廃用症候群の予防

4

非言語的交流の活用

5

福祉用具の適用評価

32

第50回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

大腿骨頸部骨折に対して後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導で正しいのはどれか。

1

和式トイレで排泄する。

2

割り座で足の爪を切る。

3

あぐら座位で靴下をはく。

4

患側下肢から階段を昇る。

5

椅子に座って床の物を拾う。

広告

27

第37回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

74歳の女性。アルツハイマー型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者に作業療法を実施する際の留意点で誤っているのはどれか。

1

身体機能の評価を行う。

2

意欲低下がみられる場合は励ます。

3

言い間違いは指摘する。

4

単純な作業から始める。

5

過去に行った作業を適用する。

11

第56回 午後

|

作業療法士実地問題

解説

71歳の女性。独居。臥床傾向となり、訪問作業療法が依頼された。畳の上に布団を敷いて就寝しており、床からの立ち上がりは台につかまり実施していた。セルフケアは時間がかかるが実施可能である。家事は簡単な炊事を行い、洗濯を時々行う程度であった。生活機能の拡大に向けて、作業療法士が行う指導で最も優先されるべきものはどれか。

1

ベッドを導入させる。

2

運動習慣を確立させる。

3

食料品の買い出しを促す。

4

家事動作を積極的に実施させる。

5

地域活動への参加を促進させる。

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

10

第44回 午前

|

作業療法士実地問題

72歳の男性。Parkinson病。Yahrの重症度分類ステージIVである。この患者に自分で行うように指導する内容で適切なのはどれか。

1

手足のつめ切りを行う。

2

更衣のときにボタンがけを行う。

3

低めの洋式便座を用いて排便を行う。

4

食事のときには頸部伸展位で飲み込む。

5

ベッド端から下肢を下ろして起き上がる。

15

第34回 午前

|

作業療法士実地問題

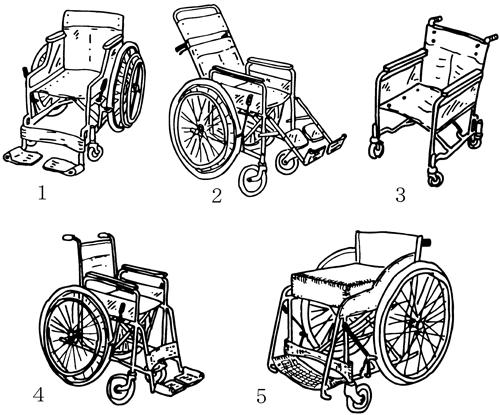

82歳の女性。室内移動は手すりや家具を支えになんとか可能であったが、動きづらくなり、作業療法が依頼された。この患者が屋外でも使用できる車椅子はどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

14

第34回 午前

|

作業療法士実地問題

82歳の女性。室内移動は手すりや家具を支えになんとか可能であったが、動きづらくなり、作業療法が依頼された。初回評価の内容で適切でないのはどれか。

1

車椅子の採型計測を行った。

2

家の間取りなどの住環境を聞いた。

3

日常のすごし方を聞いた。

4

心理社会面の評価を行った。

5

困っている動作の観察を行った。

広告

10

第59回 午後

|

作業療法士実地問題

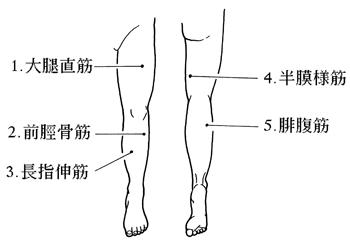

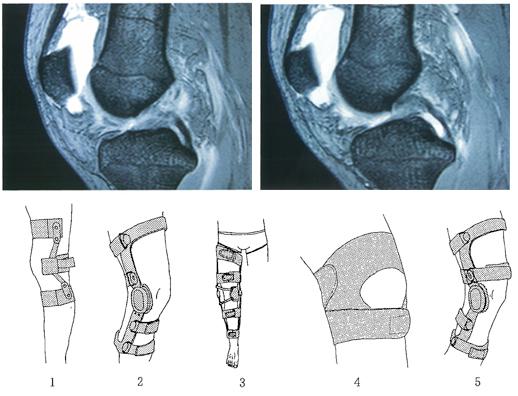

65歳の女性。右膝関節の痛みを主訴に来院した。右膝関節に軽度の屈曲制限があり、右内側広筋が軽度萎縮している。歩行時に内反膝を呈し、階段昇降時に右膝関節内側の痛みを強く感じている。装具療法で適切なのはどれか。

1

ロッカーバー

2

トーマスヒール

3

メタタルザルバー

4

外側ウェッジソール

5

内側ウェッジソール

64

第42回 午前

|

作業療法士専門問題

重要

ヤールの重症度分類ステージIのパーキンソン病患者に対する日常生活指導で適切でないのはどれか。

1

段差の少ない歩道での散歩を日課にする。

2

トイレでは、立位でズボンの上げ下ろしをする。

3

食堂や居間で家族と過ごす座位時間を長くする。

4

浴槽内には滑り止めマットを敷くように指導する。

5

敷き布団やマットレスは柔らかいものを使用する。

33

第56回 午後

|

作業療法士専門問題

標準

仙骨部の褥癒予防で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

円座を使用する。

2

除圧動作を指導する。

3

長時間車椅子に座る。

4

保湿クリームを塗布する。

5

フットサポートを通常よりも高くする。

7

第56回 午前

|

作業療法士実地問題

解説

66歳の女性。左変形性股関節症。後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた。全荷重で術後リハビリテーション中である。退院後の生活指導として正しいのはどれか。

1

和式トイレを使用する。

2

椅子に座る際には足を組む。

3

椅子は通常よりも低いものを選ぶ。

4

床のものを拾うときには非術側を前に出す。

5

端座位で靴にかかとを入れるときは外側から手を伸ばす。

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

26

第49回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

認知症患者への作業療法で適切なのはどれか。

1

徘徊するため、着席を求めた。

2

食べ物がわかりやすいよう、模様のある皿を使用した。

3

患者の趣味開発のために体験のない生け花を取り入れた。

4

日付の見当識障害に対し、文字の大きなカレンダーに変えた。

5

ガスの消し忘れでボヤを起こしたので、介助者とともに調理させた。

広告