第37回午前第82問の類似問題

第47回午前:第15問

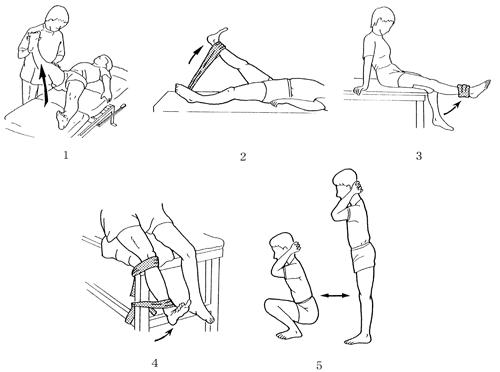

65歳の男性。4歳時にポリオに罹患し、右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていたという。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、歩行がさらに困難になったため受診した。体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。Danielsらの徒手筋力テストで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋とは筋力1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として優先順位が高いのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2: 右下肢装具を装着しての歩行訓練

3: 右大腿四頭筋の筋力増強訓練

4: 四つ這い移動訓練

5: 車椅子の導入

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第7問

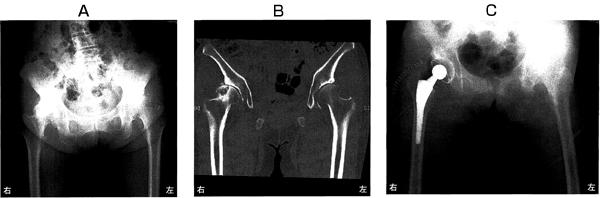

64歳の女性。10年前から歩行時に右股関節痛を生じ、徐々に増悪して歩行が困難となったため後外側アプローチによる人工股関節置換手術を受けた。術前の股関節部エックス線写真(A)、骨盤部CT(B)および術後の股関節部エックス線写真(C)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日の大腿四頭筋の筋力強化

2: 術後3日の中殿筋の筋力強化

3: 術後7日の股関節内旋可動域訓練

4: 術後10日の荷重歩行訓練

5: 手術創治癒後の水中歩行訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第91問

大腿義足の異常歩行と改善法との組合せで正しいのはどれか。

1: 体幹の側屈-患側内転筋群を強化する。

2: 外転歩行-ソケット内壁の高さを低くする。

3: 伸び上がり歩行-義足長を延長する。

4: 分回し歩行-ソケット初期内転角を小さくする。

5: 内側ホイップ-膝継手軸の外旋角度を大きくする。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第43問

正しいのはどれか。

1: 大転子は股関節120゚屈曲位でローザー・ネラトン線上に触れる。

2: スカルパ三角は鼠径靭帯、縫工筋内縁および大内転筋外縁からなる。

3: ハムストリングスは半膜様筋と半腱様筋との2筋を総称していう。

4: トレンデレンブルグ徴候は患脚側の骨盤が遊脚時に落下する現象をいう。

5: 成人の健常な大腿骨の頸体角は120~130゚である。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第3問

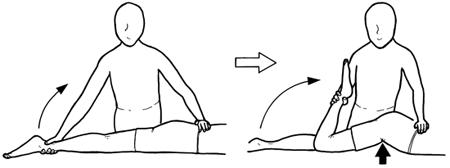

腹臥位で患者の一側の膝を他動的に最大域まで屈曲させたところ、図のように同側の股関節が屈曲し殿部が垂直方向に挙上した。短縮を疑う筋はどれか。

1: 大腿筋膜張筋

2: 大腿二頭筋

3: 大腿直筋

4: 腓腹筋

5: 腸腰筋

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第30問

下肢の異常と金属支柱付き短下肢装具の足継手の設定との組合せで正しいのはどれか。

1: 尖足――――――――――前方制動

2: 反張膝―――――――――遊動

3: 立脚時の膝折れ―――――前方制動

4: 下腿三頭筋の痙縮――――遊動

5: 前脛骨筋の弛緩性麻痺――遊動

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第46問

安静立位で正しいのはどれか。

1: 頭部の重心線は環椎後頭関節の前方を通る。

2: 人体の重心は第5腰椎後方にある。

3: 人体の重心線は膝蓋骨前面を通る。

4: 股関節の腸骨大腿靱帯は弛緩する。

5: 大腿直筋は持続的に活動する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第76問

疾患と術後理学療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 頸椎椎間板ヘルニア-頸椎モビライゼーション

2: 反復性肩関節前方脱臼-肩甲下筋ストレッチング

3: 肘部管症候群-手内筋筋力強化

4: コーレス骨折-自己他動的手関節伸展運動

5: 上腕骨頸部(近位部)骨折-コッドマン体操

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

30歳の男性。膝前十字靭帯損傷で再建術後4週経過。膝蓋骨遠位部で深さ1 cmの部位に癒着を認める。超音波療法で誤っているのはどれか。

1: 連続波を使用する。

2: 照射面積は導子面積の6倍以内とする。

3: 導子の速度は1~2 cm/秒で行なう。

4: 水中照射法が可能である。

5: 周波数は3 MHzを使用する。

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第4問

正しいのはどれか。

1: 脊椎後縦靱帯は棘突起間を連結する。

2: 膝前十字靱帯は脛骨前顆間区に付着する。

3: 膝外側側副靱帯は大腿骨と脛骨とを連結する。

4: 烏口鎖骨靱帯は円錐靱帯と肩鎖靱帯からなる。

5: 三角靱帯は腓骨と距骨、踵骨、舟状骨とを連結する。

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

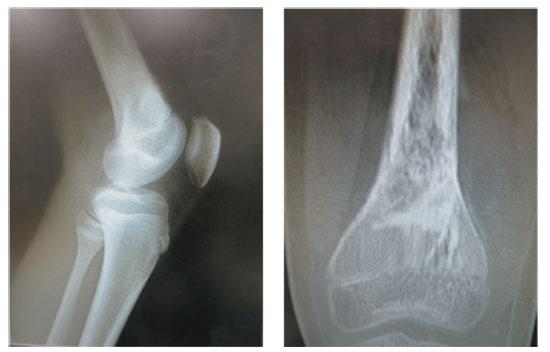

第57回午前:第5問

13歳の男子。1か月前から膝の疼痛が生じ、近医を受診。精査が必要となり大学病院へ紹介された。左大腿骨遠位に境界不明瞭な腫瘤を触れる。単純エックス線写真を示す。化学療法が始まり、リハビリテーション治療が処方された。リハビリテーション治療について正しいのはどれか。

1: 易感染性に注意する。

2: 積極的に患部のマッサージを行う。

3: 患側の運動負荷は健側と同様でよい。

4: 骨端線に近い病巣なので温熱療法が効果的である。

5: 健側のリハビリテーション治療は化学療法後から行う。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第81問

熱傷の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 植皮術直後から関節可動域訓練を行う。

2: 温浴時に関節可動域訓練を併用する。

3: ゆっくりした持続的な皮膚の伸張を一日数回行う。

4: 初期の安静肢位として高齢者では肩関節外転・外旋位をとらせる。

5: スプリントの圧迫によってケロイド形成を抑制する。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第51問

股関節で正しいのはどれか。

1: 顆状関節である。

2: 大腿骨頸部は関節包外にある。

3: 寛骨臼は前外側を向いている。

4: 寛骨臼は腸骨のみで構成される。

5: 腸骨大腿靭帯が関節包後面から補強している。

- 答え:3

- 解説:股関節は、寛骨臼と大腿骨頭との間に形成される臼状関節であり、寛骨臼は前外側を向いている。股関節の関節包は強靭で、大腿骨頸部は関節包内にある。寛骨臼は腸骨、坐骨、恥骨の3つの骨で構成される。

- 股関節は顆状関節ではなく、寛骨臼と大腿骨頭との間に形成される臼状関節である。顆状関節は環椎後頭関節、顎関節、距骨下関節などがある。

- 大腿骨頸部は関節包外にあるというのは誤りで、股関節の関節包は強靭で、大腿骨頸部は関節包内にある。

- 寛骨臼は前外側を向いているので、この選択肢は正しいです。

- 寛骨臼は腸骨のみで構成されるというのは誤りで、寛骨臼は腸骨、坐骨、恥骨の3つの骨で構成される。

- 腸骨大腿靭帯が関節包後面から補強しているというのは誤りで、腸骨大腿靭帯は関節包外靱帯の一つで、関節包前面と上面から補強している。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

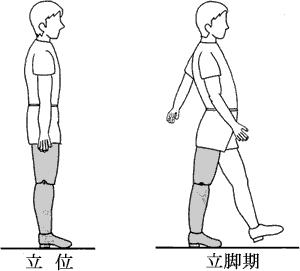

第48回午後:第8問

義足装着側の立脚期に図のようなアライメント異常がみられた。異常の改善のために義足装着者に行う必要があるのはどれか。

1: 脊柱起立筋群の強化

2: 右股関節屈曲可動域の増大

3: 右股関節伸筋群の強化

4: 左股関節外転筋群の強化

5: 左膝伸筋群の強化

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第70問

股関節について正しいのはどれか。

1: 関節窩には骨頭の1/3が入る。

2: 臼蓋角は成人の方が小児よりも大きい。

3: 運動範囲は内転の方が外転よりも大きい。

4: 大腿骨頭靱帯は内転時に緊張する。

5: 恥骨筋の収縮は外旋を制限する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第23問

端座位で膝関節を完全伸展位から屈曲した際に生じるのはどれか。

1: 前十字靱帯は弛緩する。

2: 内側側副靱帯は緊張する。

3: 屈曲初期に脛骨は外旋する。

4: 内側半月板よりも外側半月板の方が大きく移動する。

5: 屈曲初期にすべり運動が生じ、続いて転がり運動が加わる。

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第74問

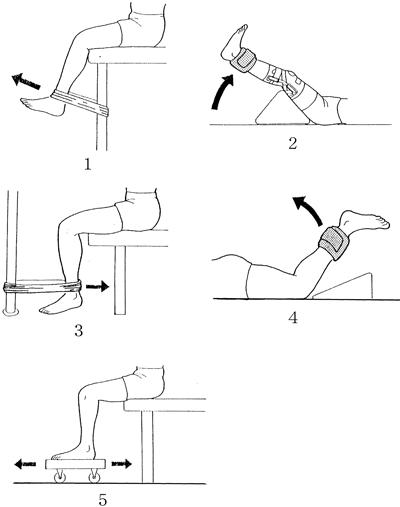

鏡視下半月板縫合術後2週目の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 120°屈曲までの膝関節可動域訓練

2: 大腿四頭筋等尺性運動

3: 弾性バンドでハムストリングス強化

4: 膝装具使用

5: T字杖歩行

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する