第52回午後第12問の類似問題

第52回午前:第13問

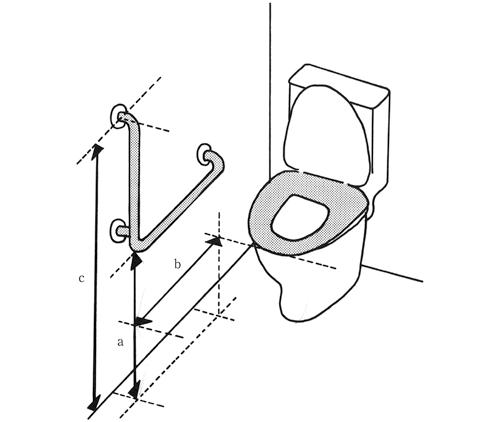

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第19問

70歳の男性。左被殻出血発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢II、下肢III。歩行は四点杖を使用し、屋内歩行は自立している。立ち上がりは手すりか杖を使用すればかろうじて可能である。左上肢の支持がないとバランスを崩すが、体幹か下肢が壁などに接していれば立位の保持は可能である。この患者が自動的な諸機能のない洋式トイレを使用した場合に転倒の危険性が高いのはどれか。

1: 便器の蓋を開ける。

2: 便座に座る。

3: 清拭をする。

4: 便座から立ち上がる。

5: ズボンを上げる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

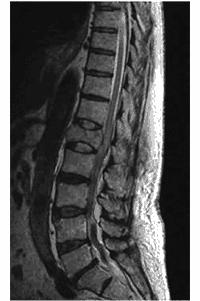

第47回午後:第11問

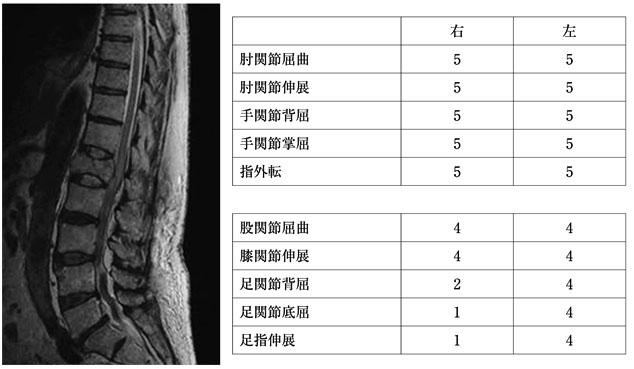

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: モビールを吹く呼吸筋強化

3: ブロックでつまみ動作の訓練

4: 治療用パテで手指の筋力維持

5: 紙ヤスリで感覚再教育訓練

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

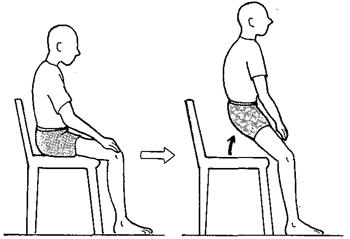

第42回午前:第18問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIV。椅子からの立ち上がり動作が図のようになり、上手にできないことが多い。立ち上がり動作の訓練として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 足関節を底屈させて床を蹴るようにする。

2: 体幹を前屈させてお辞儀をするようにする。

3: 両上肢を前方へ出すようにする。

4: 殿部が座面を離れると同時に膝関節を伸展する。

5: 座面を膝の位置より低いものにする。

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第19問

82歳の女性。1人暮らし。2階建て住居の1階にある居室でベッドを使用していた。敷居につまずき転倒し、大腿骨転子部骨折を受傷した。骨接合手術後、屋内歩行は自立し、屋外歩行はT字杖にて5分程度可能となった。自宅に退院するにあたり適切なのはどれか。

1: 敷居の高さは5 cmに統一する。

2: 居室にじゅうたんを敷く。

3: 玄関に手すりを設置する。

4: スリッパを使用する。

5: 寝具は床に敷く。

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第4問

体重60 kgの患者が30°挙上した起立台に乗っている。両側下肢への荷重量はどれか。ただし、摩擦は無視できるものとし、小数点以下第2位を切り捨てるものとする。

1: 20.0 kgw

2: 30.0 kgw

3: 42.4 kgw

4: 51.9 kgw

5: 60.0 kgw

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

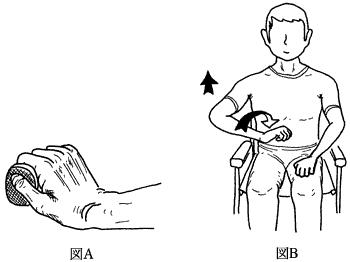

第46回午前:第8問

頸髄損傷患者。握力は測定不能で、ごく軽い物品は図Aのように把持できる。図Bのように肩関節外転を伴って、前腕を回内することができる。「顔にかかった掛け布団を払いのけることができない」と訴える。この患者の車椅子使用で正しいのはどれか。

1: フットサポートに手を届かせる方法はない。

2: 車椅子上での殿部の除圧は自力ではできない。

3: 車椅子前進駆動のために上腕三頭筋を用いる。

4: ADL自立のためには電動車椅子が必須である。

5: 適度な摩擦が得られればノブ付きハンドリムは不要である。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。

1: 割り座で靴下をはく。

2: 和式の畳生活を勧める。

3: 靴ひもを結ぶときはしゃがむ。

4: 椅子は座面の低いものを使用する。

5: 階段を下りるときは右足を先に下ろす。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第28問

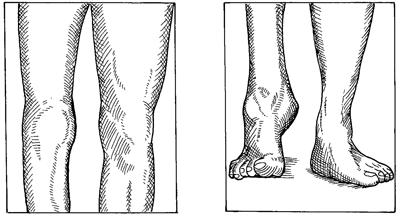

60歳の男性。身長170 cm、体重90 kg。3歳時にポリオに罹患し右下肢単麻痺となった。右長下肢装具を装着し独歩可能であったが、3か月前から歩行が困難となり、左下肢の筋力低下も自覚したためリハビリテーション科を受診した。下肢の状態は図のようであった。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 体重の減量を勧める。

2: 杖の使用を検討する。

3: 骨盤帯付き長下肢装具に変更する。

4: 左下肢筋の過用を防ぐ生活指導を勧める。

5: 足底板を用いて脚長差の再調整を行う。

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第10問

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。

1: 第9胸椎

2: 第11胸椎

3: 第1腰椎

4: 第3腰椎

5: 第5腰椎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第17問

58歳の男性。第10胸椎脱臼骨折による対麻痺。1日4回の自己導尿で管理していた。受傷2年後に施行された膀胱造影の写真(別冊No. 4)を別に示す。検査結果に基づく指導で適切でないのはどれか。ア.起き上がりは側臥位から行わせる。イ.飲水量を1日500 ml以下に制限する。ウ.用手排尿によって残尿を減らす。エ.自己導尿の回数を増やす。オ.夜間のカテーテル留置を検討する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第14問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の調理動作として適切でないのはどれか。

1: 皮むき器で大根の皮をむく。

2: 電子レンジで食品を温める。

3: ざるを用いてめん類をゆでる。

4: 台ふきんで調理台をふく。

5: 調理用ハサミで野菜を切る。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第9問

60 歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。下肢の痙縮が強く、介助歩行でははさみ足の傾向がある。手指は鷲手変形を呈し、上肢近位部の筋力は2。最近、嗄声が進行している。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ベッド上動作を容易にするため滑りやすい布をシーツとして使う。

2: 夜間家族を呼ぶため足スイッチコールを設置する。

3: PSBと万能カフを用いて食事をする。

4: ストロー付カップで補水をする。

5: 1スイッチ入力コミュニケーションエイドを使う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルでの損傷による四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位、手すり使用で立ち上がり動作、食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守り。衣服の着脱は介助。自宅内は手すり歩行で移動、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する