第51回午前第10問の類似問題

第34回午前:第23問

18歳の男性。事故による第6頸椎脱臼骨折。受傷後3か月経過。筋力は、肩関節屈曲・伸展・外転筋ともにほぼ5(Normal)、肘関節屈筋5(Normal)、肘関節伸筋4(Good)であったが、手指屈筋・伸筋ほぼ0、体幹筋0、下肢筋0であった。感覚は体幹・下肢で脱失していた。この患者で誤っているのはどれか。

1: 不全四肢麻痺である。

2: 自律神経過反射が起きやすい。

3: コップの把持は可能である。

4: 自己導尿は可能と予測される。

5: 車椅子とベッド間の移乗は自立可能と予測される。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第20問

26歳の男性。オートバイ事故によるびまん性軸索損傷。2週間意識不明であった。受傷後2か月経過。病棟からの情報では、食事、整容は粗雑だが自立。車椅子への移乗は不安定で、ひとりでベッドから乗り移って転倒する。車椅子での自立走行は可能。自分の部屋を間違える。作業療法の開始時の評価項目で適切でないのはどれか。

1: 認知機能

2: 記憶

3: 運動・感覚機能

4: ADL

5: IADL

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第8問

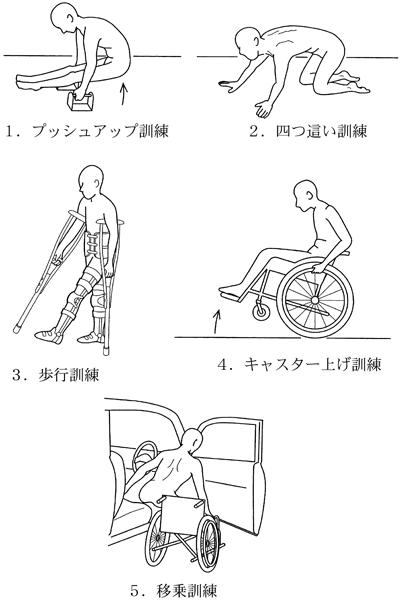

20歳の男性。交通事故による脊髄完全損傷対麻痺(第7胸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で重要度の低いのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第92問

脊髄損傷(完全麻痺)の機能残存レベルと可能なADLとの組合せで誤っているのはどれか。

1: 第5頸髄節-自助具を用いた食事動作

2: 第6頸髄節-下腹部叩打による排尿動作

3: 第7頸髄節-自動車の運転

4: 第6胸髄節-長下肢装具・松葉杖を用いての四点歩行

5: 第4腰髄節-短下肢装具・松葉杖を用いての屋外歩行

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第66問

正しいのはどれか。

1: 第4頸髄節機能残存例では普通型車椅子駆動が可能である。

2: 第5頸髄節機能残存例では床から車椅子への移乗が可能である。

3: 第6頸髄節機能残存例では自動車運転が可能である。

4: 第7頸髄節機能残存例では平行棒歩行が可能である。

5: 第8頸髄節機能残存例では松葉杖歩行が可能である。

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

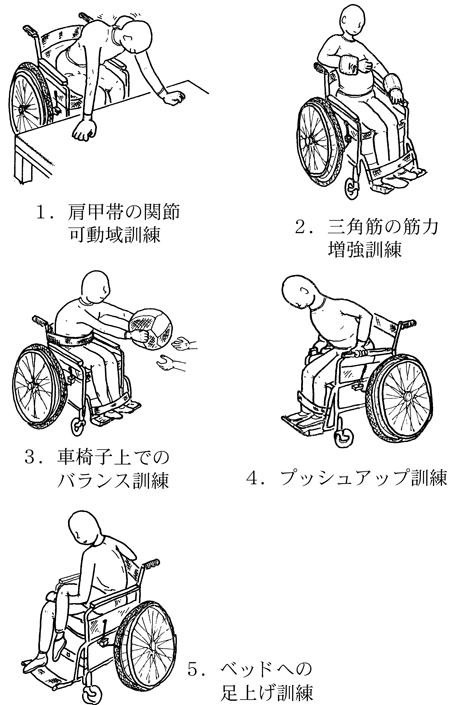

第35回午前:第19問

25歳の男性。交通事故による頚髄損傷。受傷後8か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋 4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋0、手関節背屈筋4(Good)、手関節屈筋0、下肢筋群0であった。この患者の移乗動作の自立を目的とした作業療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第15問

20歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第63問

脊髄損傷の機能残存レベルと装具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 第5頸髄節-手関節背屈装具

2: 第7頸髄節-短対立装具

3: 第12胸髄節-股継手付き長下肢装具

4: 第2腰髄節-長下肢装具

5: 第3仙髄節-短下肢装具

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

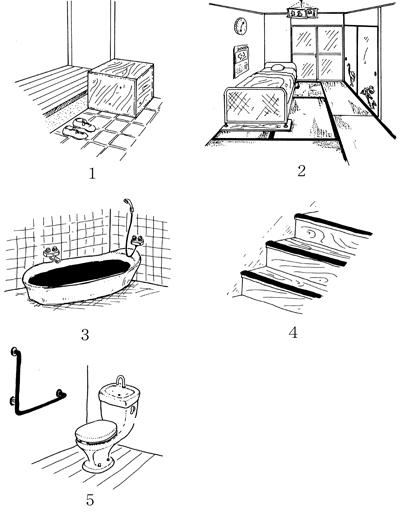

第36回午前:第22問

80歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術後6か月経過。室内ADLは自立し、在宅療養となった。室内環境整備として適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第82問

屋内歩行が可能な片麻痺患者の屋外用車椅子の適合判定で誤っているのはどれか。

1: 座幅は殿部の最大幅に4~5 cm加える

2: 座長は座った際の膝窩に触れる長さにする。

3: 背もたれ高は肩甲骨下縁の高さにする。

4: 背もたれ角度は95~100°にする。

5: ハンドリムは健側にだけ取り付ける。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

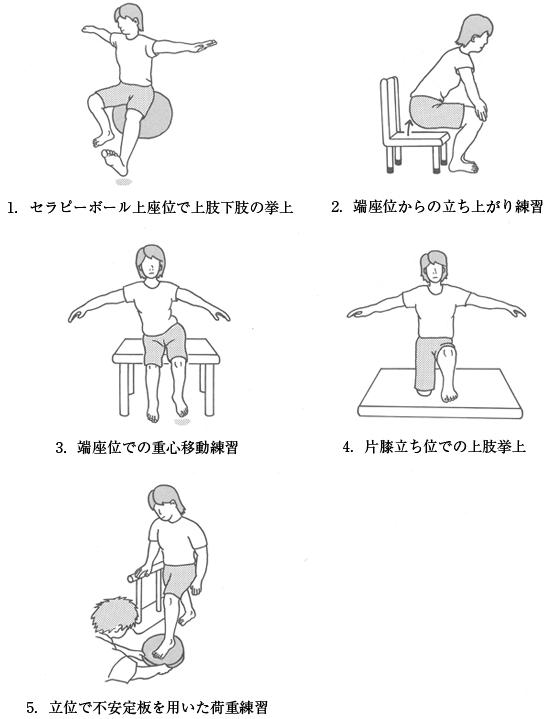

第55回午前:第16問

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第32問

車椅子で自走する場合の住環境整備の留意点で適切なのはどれか。

1: スイッチは床面から10 cmの高さに設置する。

2: 自走用6輪型車椅子は段差の通行が容易である。

3: 50 cmの段差がある場合スロープの長さを600 cm以上にする。

4: 廊下の直進に必要な幅員は左右アームサポートの外側最大寸法で判断する。

5: 廊下を直角に曲がるのに必要な通路幅員は直角部分の前後とも70 cm以上必要である。

- 答え:3

- 解説:車椅子で自走する場合の住環境整備では、スイッチやコンセントの高さ、車椅子の種類や機能、スロープの勾配や長さ、廊下の幅員など、様々な要素を考慮する必要があります。

- スイッチは床面から10 cmの高さに設置するのではなく、40~130 cm程度の高さに設置することが適切です。

- 自走用6輪型車椅子は小回りが利き、曲がり角のある通路などでも操作しやすいメリットがありますが、車輪自体が小さいため、段差の通行は容易にはならない。

- スロープの勾配は1/12以下にする必要があるため、50 cmの段差がある場合は、スロープの長さを600 cm以上にすることが適切です。

- 車椅子自走の場合、廊下の直進に必要な幅員は約90 cmである。車椅子の左右アームサポートの外側最大寸法は約65 cmだが、ハンドリムを把持して自走する分の幅も加味する必要がある。

- 廊下を直角に曲がるのに必要な通路幅員は、直角部分の前後とも85 cm以上であることが適切です。

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第66問

頸髄損傷の機能残存レベルと車椅子との組合せで誤っているのはどれか。

1: 第4頸髄節 - 電動車椅子

2: 第5頸髄節 - 取り外し式アームレスト

3: 第6頸髄節 - ゴム巻きハンドリム

4: 第7頸髄節 - 延長レバーブレーキ

5: 第8頸髄節 - 標準型車椅子

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

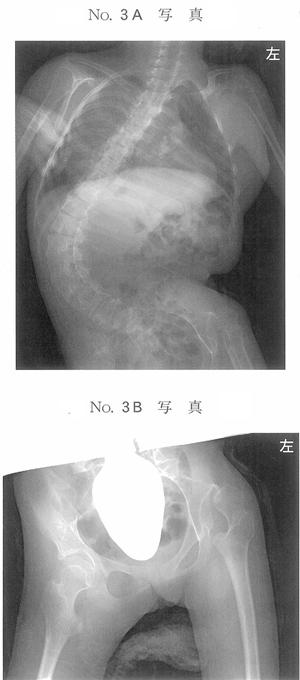

第41回午前:第13問

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

25歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。頸椎脱臼骨折の観血整復固定術後4日目。多発性肋骨骨折を合併し呼吸管理を行っている。早期理学療法で誤っているのはどれか。

1: タッピングによる排痰訓練を行う。

2: 肩関節の自動介助運動を行う。

3: 肩関節の可動域訓練は屈曲90°までに留める。

4: ベッドアップでの頭部挙上訓練を行う。

5: 下肢の他動運動を行う。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

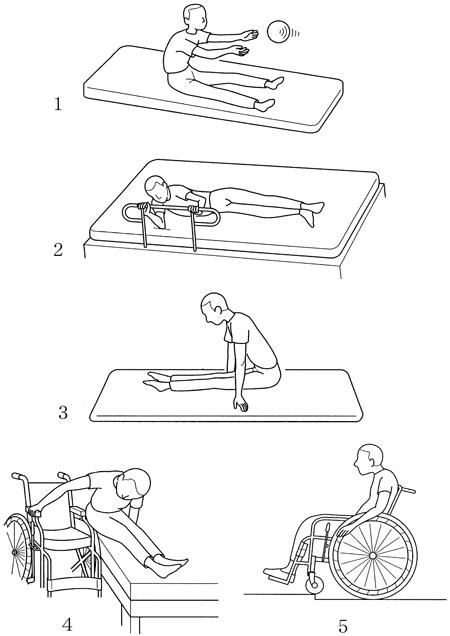

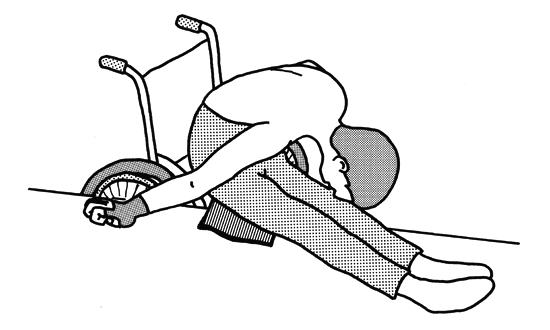

第54回午後:第15問

脊髄損傷患者のトランスファーボードを用いた車椅子からベッドへの移乗動作を図に示す。この動作を獲得目標とする機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: T1

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第55問

完全頸髄損傷の機能残存髄節レベルと可能な動作との組合せで適切でないのはどれか。 ア.C4-コップホルダーを使った飲水イ.C5-ズボンの着脱ウ.C6-寝返りエ.C6-長便座への移乗オ.C7-自動車への移乗

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

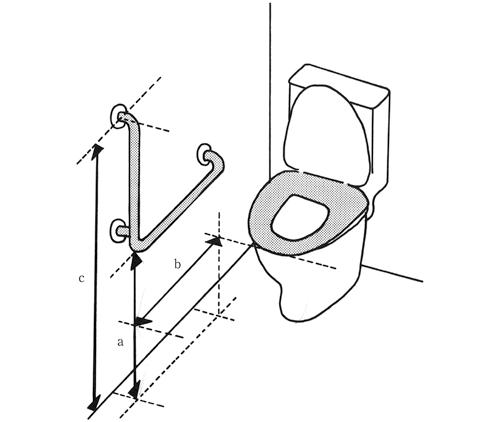

第52回午前:第13問

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する