第37回午前第45問の類似問題

第38回午後:第62問

誤っているのはどれか。

1: ベンダー・ゲシュタルト・テスト-脳器質性障害

2: YG性格検査-質問紙法

3: ロールシャッハ・テスト-投影法

4: 内田・クレペリンテスト-連続加算

5: TAT(絵画統覚検査法)-描画法

- 答え:5

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第90問

認知障害がみられるのはどれか。

1: 重症筋無力症

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: Guillain-Barré症候群

4: 筋強直性ジストロフィー

5: 平山病(若年性一側上肢筋萎縮症)

- 答え:4

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

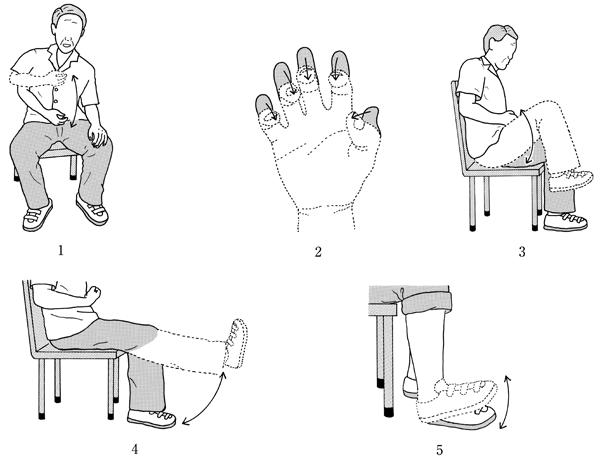

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第26問

局所性脳損傷と比べた場合のびまん性軸索損傷の特徴として正しいのはどれか。

1: 脳幹部の症状が出現しやすい。

2: 急性硬膜下血腫を合併しやすい。

3: 重度の感覚障害を合併しやすい。

4: 行動障害は早期に改善しやすい。

5: バランス障害は軽度であることが多い。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第91問

正しい組合せはどれか。

1: 統合失調症-昏睡

2: 解離性障害-健忘

3: 強迫性障害-迂遠

4: パニック障害-保続

5: 双極性感情障害-粘着

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第9問

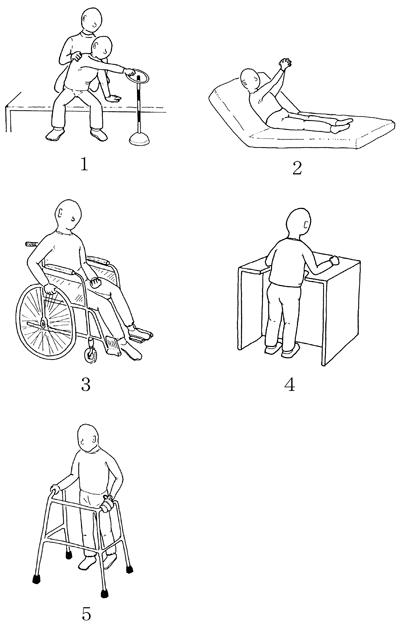

脳卒中による左片麻痺患者。発症後3週経過。ブルンストローム法ステージは上肢と下肢ともにⅡである。座位バランスが悪く更衣に時間がかかる。ベッドから車椅子の移乗時に膝折れがみられ介助が必要である。この患者へのバランス能力改善に適したのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第46問

絞扼性神経障害と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 肘部管症候群 ― 母指外転障害

2: 後骨間神経麻痺 ― 母指内転障害

3: 手根管症候群 ― 母指対立障害

4: 梨状筋症候群 ― 大腿前面のしびれ

5: 足根管症候群 ― 足背のしびれ

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第93問

Alzheimer型認知症と比べてLewy小体型認知症で特徴的な症状はどれか。

1: 失 認

2: 幻 視

3: 脱抑制

4: 反響言語

5: 感情失禁

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第36問

失語症の型と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: Wernicke失語 ── 聴覚理解が保たれる。

2: 超皮質性失語 ── 復唱が障害される。

3: Broca失語 ── 自発言語が障害される。

4: 伝導失語 ── 復唱が保たれる。

5: 健忘失語 ── 聴覚理解が障害される。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第77問

誤っている組合せはどれか。

1: 不安障害 - 広場恐怖

2: 身体表現性障害 - 疼痛性障害

3: 広汎性発達障害 - Asperger(アスペルガー)症候群

4: 人格障害 - 多重人格

5: 気分障害 - 双極性障害

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第32問

SIASに含まれるのはどれか。

1: 意識レベル

2: 痛 覚

3: 非麻痺側筋力

4: 病的反射

5: 麻痺側筋力

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

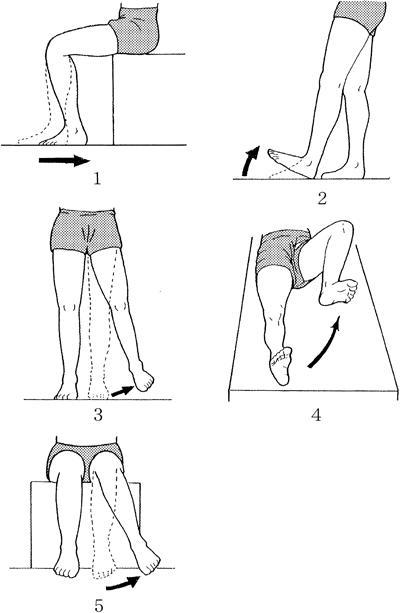

第37回午前:第13問

67歳の男性。脳卒中による左片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージはIII。分離運動を促通するパターンとして適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第90問

解離性障害患者の作業場面で観察されないのはどれか。

1: 健忘

2: 歩行障害

3: 視野狭窄

4: 昏睡

5: もうろう状態

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第27問

Wallenberg症候群において病巣と同側に認めるのはどれか。2つ選べ。

1: 下肢麻痺

2: 小脳失調

3: 声帯麻痺

4: 上下肢の触覚低下

5: 上下肢の温痛覚脱失

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第39問

Alzheimer型認知症とLewy小体型認知症とに共通する初期症状はどれか。

1: 見当識障害

2: 小刻み歩行

3: 嚥下障害

4: 尿失禁

5: 幻視

- 答え:1

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第13問

46歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅴ、手指Ⅴ、下肢Ⅴ。発症後7か月が経過し、認知機能はMMSEが24点、軽度の注意障害を認めている。既に退院し、父母と同居している。発症前は内装業に従事していたが、同職での復職が困難であることから、就労移行支援による雇用を目指している。作業療法士が患者に実施する内容で正しいのはどれか。

1: 就労準備は課題がなくなるまで続ける。

2: 雇用されたら支援が終了となる。

3: 実際の場面での職業評価を行う。

4: 雇用条件通りの就業を目指す。

5: 通勤は付き添いを前提とする。

- 答え:3

- 解説:就労移行支援は障害者総合支援法に基づく就労支援サービスで、一般企業への就職を希望する者に対し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行うものである。利用期間は原則2年以内に制限される。

- 就労移行支援の利用期間は原則2年以内に制限される。完全に課題がなくなるまで続けることは困難であり、患者の技能と就労条件をすり合わせて就労に備えるように支援する。

- 就労移行支援では、就職後における職場への定着のために必要な相談などの支援も行うため、雇用されたら支援が終了となるわけではない。

- 正しい選択肢。就労移行支援では、生産活動や職場体験などの活動の機会の提供を行い、実際の業務内容に則した場面で職業評価を行う。

- 就労移行支援では、求職活動に関する支援や、その適性に応じた職場の開拓を行うが、雇用条件通りの就業を目指すものではない。作業療法士は産業医やカウンセラーとも相談し、雇用条件を患者の能力に見合うように調整し、就職に繋げられるように支援する。

- この患者は、右片麻痺の程度が上下肢いずれもBrunnstrom法ステージでⅤと軽度であり、高次脳機能障害もMMSE24点と軽度である。通勤距離や経路にもよるが、付き添いなしでも通勤できる可能性もあるため、付き添いを前提とする必要はない。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第92問

アルツハイマー型認知症患者の作業療法場面でみられないのはどれか。

1: 語間代によるコミュニケーションの低下

2: まだら認知症による作業能力の低下

3: 記銘力低下による作業手順の混乱

4: 失見当識による作業時間の間違い

5: 人格変化による孤立化

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第52問

脳卒中と比較して外傷性脳損傷に特徴的でない症状はどれか。

1: 遷延性意識障害

2: 通過症候群

3: 注意障害

4: 失語

5: 健忘

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する