第49回午後第26問の類似問題

第39回午前:第33問

20歳の女性。境界性人格障害。中学時代から拒食、嘔吐、極端なやせとリストカットが始まり、不登校となった。摂食行動や不登校を注意されると、「自分の気持ちを誰も分かってくれない」と言い、リストカットをする。高校中退後もその状態が続いた。職に就かないことを母親に指摘されたのをきっかけに、薬物による自殺企図で入院となった。入院3か月後には、一応の安定がみられたため作業療法が開始された。初回面接で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 参加することの目的ついて同意を得る。

2: 作業療法参加のルールを確認する。

3: 病棟スタッフと連絡を取り合うことを本人に伝える。

4: 作業の種目は本人の選択に任せる。

5: スタッフへの不満について相談にのる。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第44問

統合失調症患者の退院時指導で適切でないのはどれか。

1: 再入院しないよう約束する。

2: ストレスへの対処法を再確認する。

3: 利用する施設の担当者に情報を提供する。

4: 困ったときの援助の求め方について確認する。

5: 再燃のサインを見つけたときの行動について確認する。

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第78問

疾患と治療法との組合せで適切なのはどれか。

1: 認知症 - 催眠療法

2: 人格障害 - 森田療法

3: 統合失調症 - 回想法

4: 気分障害 - 認知行動療法

5: 発達障害 - 自律訓練法

- 答え:4

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第17問

19歳の男性。統合失調症。大学入学後、授業中に突然大声で叫ぶようになり、幻聴と被害妄想とが認められたため入院となった。治療開始後1か月経過し症状が改善したため自宅へ退院したが、疲労感が強く半年間引きこもっていた。このため、復学を目標として外来作業療法が開始された。この時期の作業療法の役割はどれか。

1: 休息援助

2: 仲間づくり

3: 余暇の利用

4: 社会性の獲得

5: 生活リズムの獲得

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第47問

作業療法導入時の注意欠如・多動性障害の患者に対する配慮として正しいのはどれか。

1: ルールや禁止事項を数多く設ける。

2: 他者と共同で行う作業を提供する。

3: 失敗体験を基にした動機づけを図る。

4: 不適応反応時の落ち着ける場所を確保する。

5: 周囲からの刺激を受けやすい環境を設定する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第11問

30歳の男性。調理師。頭部外傷受傷後4か月が経過し、回復期リハビリテーション病棟に入院している。麻痺はないが、明らかな企図振戦がある。意識障害や著しい記銘力低下はないが、些細なことで怒り出す。作業をする場合にはすぐに注意がそれてしまい継続できず、口頭での促しが必要である。ADLは自立し、現職復帰を希望している。この時期の作業療法の指導で正しいのはどれか。

1: 受傷前の職場を訪問させる。

2: 包丁を用いた調理訓練を行う。

3: 作業の工程リストを作らせる。

4: 訓練はラジオを聴かせながら行う。

5: 怒り出したときには厳格に注意する。

- 答え:3

- 解説:この患者は頭部外傷により企図振戦や注意の持続性低下、易怒性などの前頭葉症状があります。作業療法の指導では、患者の症状に配慮し、効果的な方法を選択することが重要です。

- 受傷後4か月でまだ回復の見込みがあり、前頭葉症状や企図振戦が残存しているため、現時点で職場を訪問すると悪い評価を受ける可能性があります。職場の訪問は復職の目処が立ってから行うべきです。

- 患者には企図振戦があるため、包丁の使用は危険です。また、現時点では調理訓練を行う必要性は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 患者の記銘力は保たれているため、工程リストを作成することで作業に復帰しやすくなり、他者からの口頭での促しの頻度も減少できます。この選択肢が正しいです。

- 注意の持続性が低下している患者に対して、ラジオを聞かせながら作業を行わせると注意がさらに散漫になる可能性が高いため、この選択肢は適切ではありません。

- 患者の易怒性は頭部外傷によるものであり、厳格に注意しても感情制御の改善は期待できません。感情抑制ができるようになるまで許容的に待つか、怒った場所や状況から距離をとらせて傾聴する対応が望ましいです。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第81問

認知療法について正しいのはどれか。

1: 認知の歪みに働きかける。

2: 認知機能の改善効果がある。

3: 幼少期のこころの問題を主な対象とする。

4: 自動思考は無意識であるため同定しない。

5: 悲観的な思考を楽観的な思考に置き換える。

- 答え:1

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第89問

躁状態の患者への作業療法を行っているときの特徴として誤っているのはどれか。

1: 集中力に乏しい。

2: 依存心が高まる。

3: 関心が拡散する。

4: 干渉が多い。

5: 脱線しやすい。

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1: 車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2: 麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3: 書字練習により手指機能を高める。

4: 背臥位で上肢の両側活動を行う。

5: ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第98問

うつ病の復職支援プログラムの内容として最も適切なのはどれか。

1: 認知の歪みは修正しない。

2: 服薬自己管理の練習をする。

3: キャリア再構成の検討は行わない。

4: コミュニケーション能力の改善を図る。

5: 配置換えをしないことを前提に職場との連絡調整を行う。

- 答え:4

- 解説:うつ病の復職支援プログラムでは、生活リズムの立て直し、コミュニケーションスキルの獲得、職場ストレスへの対処法獲得を目的とするプログラムが行われるため、選択肢4が最も適切です。

- 選択肢1は間違いです。うつ病の復職支援プログラムでは、認知行動療法を行い、再発予防のために認知や思考の歪みを修正することが重要です。

- 選択肢2は間違いです。服薬自己管理の練習は、復職支援プログラムよりも前段階で行われるため、復職支援プログラムの内容としては不適切です。

- 選択肢3は間違いです。うつ病の復職支援プログラムでは、必要に応じてキャリア再構成の検討も行うことがあります。

- 選択肢4は正しいです。うつ病の復職支援プログラムでは、生活リズムの立て直し、コミュニケーションスキルの獲得、職場ストレスへの対処法獲得を目的とするプログラムが行われます。

- 選択肢5は間違いです。うつ病からの復職では、必要に応じて配置換えを行うこともあるため、配置換えをしないことを前提にするのは不適切です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第36問

25歳の女性。境界型人格障害。高校時代から希死念慮や情緒不安定があった。アルバイト先の男性従業員と同棲していたが、21歳のときけんか別れして帰省した。帰省後は母親と生活していたが、母親への暴力と希死念慮が激しくなり入院した。入院後、落ち着いた時点で作業療法が開始された。この時期の実施上の留意点で適切でないのはどれか。

1: 参加に当たっての約束事を確認する。

2: 種目は患者に任せる。

3: 短期間で行えるものを選ぶ。

4: 手順と結果が明確なものを選ぶ。

5: 場面設定を一定にする。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第39問

転換性障害患者の作業療法の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 集団活動が適している。

2: 依存関係が形成されやすい。

3: 症状の心理的意味を解釈する。

4: 要求が増えた場合は休止する。

5: 身体化症状に対しては対症療法を併用する。

- 答え:2 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第92問

神経性無食欲症の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ボディイメージのゆがみを扱う。

2: 身体運動を通して発散を促す。

3: 対人交流を楽しめるよう促す。

4: 食事についての話題を促す。

5: 体重の自己チェックを促す。

- 答え:1 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第20問

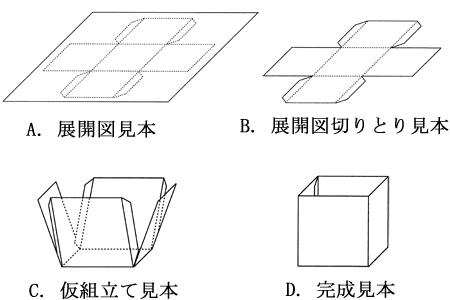

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第15問

30歳の男性。統合失調症。高校時代から体調不良を訴えるようになり、自宅に引きこもっていた。5年前に幻覚妄想状態のため入院し作業療法を継続していたが、最近、「退院したい」と意欲を見せ始めた。この時期の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 就労準備

2: 趣味の拡大

3: 心身機能の回復

4: 生活リズムの改善

5: 自己管理技能の改善

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第30問

26歳の女性。躁病。雑誌の編集員。昼夜が逆転し、職場では同僚や上司に無遠慮な言動が目立ち始めた。日常行動もまとまりに欠けてきたので入院した。入院後1か月で落ち着き始め、職場復帰に向けて作業療法が開始された。開始時の作業で適切でないのはどれか。

1: 短時間で達成可能なもの

2: 巧緻性の低いもの

3: 粗大運動の要素が多いもの

4: エネルギー発散の要素が強いもの

5: 量的達成度を求めるもの

- 答え:5

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第14問

23歳の男性。高校卒業後、公務員として働いていた21歳時に統合失調症を発症したため退職し、入院した。退院後は家業を手伝っていたが、命令的内容の幻聴によって3日間放浪したため、2度目の入院となった。1か月後に退院し、実家からデイケアに通い始めた。この時点で把握すべき情報として最も重要なのはどれか。

1: 認知機能

2: 対人関係

3: 余暇の過ごし方

4: 就労に対する希望

5: 精神症状の生活への影響

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症を発症し、2度目の入院を経てデイケアに通い始めた患者の状況において、最も重要な情報を選ぶことが求められています。この時点では、患者の精神症状が生活への影響を把握することが最も重要です。

- 認知機能は重要な要素ですが、問題文に認知機能の障害についての記載がなく、公務員として働いていた経験や家業を手伝うことができたことから、認知機能の問題はないと予想できます。このため、選択肢1は最も重要な情報ではありません。

- 対人関係は今後の生活において課題となる可能性はありますが、問題文に対人関係が家庭生活や社会生活において問題となっている記述がないため、この時点で把握すべき情報としての優先順位は低いです。選択肢2は最も重要な情報ではありません。

- 余暇の過ごし方については問題文に記述がなく、この時点での優先順位は低いです。選択肢3は最も重要な情報ではありません。

- 就労に対する希望は重要ですが、患者はデイケアに通い始めた時期であり、退院後の生活を安定させることが優先です。就労については、デイケアでの様子を見た後に進めても良いため、選択肢4は最も重要な情報ではありません。

- 患者の入院原因は幻聴であり、退院して間もない時期にあるため、精神症状が生活環境の変化によって再燃する可能性があります。この時点では、患者の精神症状が生活へ影響していないかを把握することが重要であり、選択肢5が最も重要な情報です。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第38問

病院内における個人情報の保護で正しいのはどれか。

1: 患者名を記した作業療法実施予定表を掲示した。

2: 患者の上司から電話で病状を尋ねられたので説明した。

3: 近隣病院との勉強会で、同意なく患者の写真を使用した。

4: 依頼された患者について、他の診療科の診療録を参照した。

5: 患者と職員が利用する食堂で、職員が他患者の病状について話をした。

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第14問

78歳の女性。Alzheimer型認知症。物忘れが激しくなるに従い、何をするにも介護者である夫に頼り、そばを離れない状態となった。そのため、主治医にデイケアを勧められ、通所を開始した。デイケア導入時に行う知的機能検査で適切なのはどれか。

1: WPPSI

2: WAIS-Ⅲ

3: Blessed dementia rating scale(DRS)

4: Mini mental state examination(MMSE)

5: Behavioral pathology in Alzheimer’s disease rating scale(BEHAVE-AD)

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第86問

慢性精神分裂病(統合失調症)患者と知的障害患者への作業の教え方として共通でないのはどれか。

1: 作業時の道具の配置

2: 短い指示

3: 一つの指示に一つの動作

4: 先に進む前に教えた技法の確認

5: 成功した場合の強化

- 答え:5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する