第45回午前第29問の類似問題

第46回午前:第30問

多発筋炎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 筋痛に対しては温熱療法を行う。

2: 急性期には車椅子自走で移動する。

3: 急性期治療時から下肢筋力増強訓練が推奨される。

4: 股関節部に疼痛が出現した時は大腿骨頭壊死の合併に注意する。

5: 慢性期の運動負荷量の決定には血清CKの推移が参考となる。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第65問

上腕切断者の作業療法で誤っているのはどれか。

1: 健側の筋力強化を行う。

2: 弾性包帯は末梢側ほどきつく巻くように指導する。

3: 義手を健側の母指までの長さと同じにする。

4: 操作効率が悪い場合はハウジングを長くする。

5: 鏡を見て姿勢をチェックするように指導する。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第80問

転倒による右大腿骨頸部内側骨折に人工骨頭置換術を施行したとき、術後の起立訓練開始時期への影響が最も少ないのはどれか。

1: 術前の歩行能力

2: セメントの使用

3: 手術切開創の治癒

4: 心機能の低下

5: 片麻痺の合併

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第24問

40歳の男性。機械による手指屈筋腱断裂。術後、手関節掌屈位30°、MP関節屈曲位50°及びPIP・DIP関節ともに完全伸展位で4週間固定後、作業療法を開始した。固定中も手指屈筋の自動運動は行っていた。開始時の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 上肢帯の粗大運動

2: 手関節背屈筋の自動運動

3: 手関節屈筋の抵抗運動

4: MP関節伸展の等尺性運動

5: PIP・DIP関節の個別の関節可動域訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第41問

関節リウマチの症状と理学療法の組合せで正しいのはどれか。

1: 肩関節痛――――――持続伸張運動

2: 手指の変形―――――超音波療法

3: 足の外反母指――――金属支柱付短下肢装具

4: 膝関節外反変形―――外側ウェッジ

5: 環軸関節亜脱臼―――頸椎前屈姿勢の予防

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第36問

熱傷患者に対する作業療法で誤っているのはどれか。

1: 肥厚性瘢痕部は圧迫する。

2: 急性期から装具で良肢位に保持する。

3: 急性期はゆっくりとした運動を行う。

4: 皮膚移植部は生着してから伸張する。

5: 体幹の熱傷では肩関節は内転位とする。

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第60問

腱板不全断裂の治療で誤っているのはどれか。

1: 急性期は三角巾による局所の安静

2: 肩甲胸郭関節の可動域訓練

3: 滑車を用いた肩関節可動域維持

4: 肩甲上腕リズムの再学習訓練

5: 重錘を用いた上肢挙上運動

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第41問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における運動と前腕肢位の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節屈曲・伸展 - 回内位

2: 肩関節外旋・内旋 - 中間位

3: 肘関節屈曲・伸展 - 回外位

4: 手関節屈曲・伸展 - 回外位

5: 手関節橈屈・尺屈 - 中間位

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第49問

熱傷患者の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 温浴時に関節可動域訓練を併用する。

2: 植皮術直後から関節可動域訓練を行う。

3: ゆっくりした持続的な皮膚の伸張を行う。

4: スプリントの圧迫によってケロイド形成を抑制する。

5: 初期の安静肢位として肩関節外転・外旋位をとらせる。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第93問

小児の骨折の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 成長軟骨板に近い骨幹端部横骨折は成長抑制を招く。

2: 長幹骨骨折の回旋転位20°は自然矯正が期待できる。

3: 上腕骨顆上骨折は肘の内反回旋変形を残しやすい。

4: 大腿骨骨幹部骨折は整復後過成長を起こしやすい。

5: 10歳以下の大腿骨頸部内側骨折の予後は良好である。

- 答え:3 ・4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

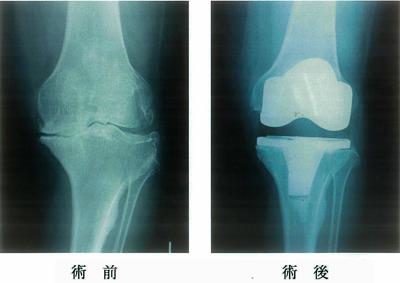

第44回午前:第13問

74歳の女性。5年前から左膝痛が出現し、徐々に増悪して歩行が困難となったため左膝の手術を受けた。術前と術後のエックス線写真を示す。術後の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 術後2日目から大腿四頭筋のセッティングを行う。

2: 術後3日目から膝関節の可動域訓練を行う。

3: 術後7日目から足関節の自動運動を行う。

4: 術後10日目から荷重歩行訓練を行う。

5: 退院後も屋外で杖を使用する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

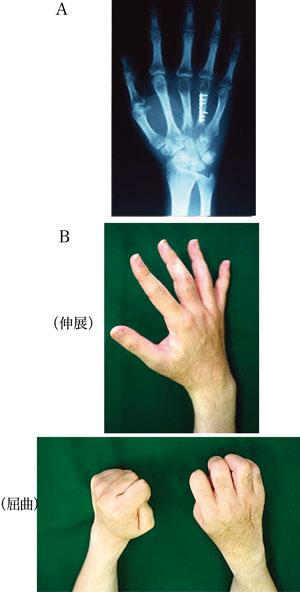

第46回午前:第5問

32歳の男性。右環指中手骨骨折に対する固定術後8週経過。エックス線写真(A)と手指の写真(B)とを別に示す。この患者の作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: MP関節の屈曲訓練

2: 母指と環指との対立訓練

3: 夜間安静スプリントの装着

4: 逆ナックルベンダーの装着

5: 手術創癒着部への極超短波療法

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

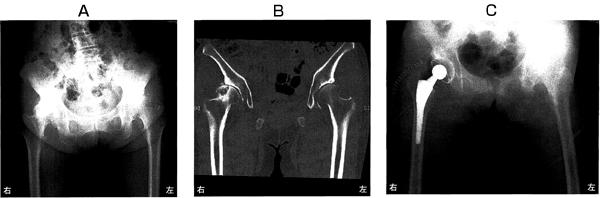

第45回午前:第7問

64歳の女性。10年前から歩行時に右股関節痛を生じ、徐々に増悪して歩行が困難となったため後外側アプローチによる人工股関節置換手術を受けた。術前の股関節部エックス線写真(A)、骨盤部CT(B)および術後の股関節部エックス線写真(C)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日の大腿四頭筋の筋力強化

2: 術後3日の中殿筋の筋力強化

3: 術後7日の股関節内旋可動域訓練

4: 術後10日の荷重歩行訓練

5: 手術創治癒後の水中歩行訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第14問

55歳の女性。関節リウマチ。発症後3年。Steinbrocker(スタインブロッカー)のステージIII、クラス3、環軸椎間に亜脱臼がある。両肩肘の可動域制限は著明である。両手関節に運動時疼痛がある。作業療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 関節可動域訓練は関節炎があるときも通常量で継続する。

2: 手関節可動域訓練は訓練後疼痛が残らない程度に行う。

3: 頭頸部の屈筋の筋力強化を行う。

4: 等尺性収縮を利用した運動で上肢の筋力維持を図る。

5: 革細工のカービングで手指の巧緻性を高める。

- 答え:2 ・4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

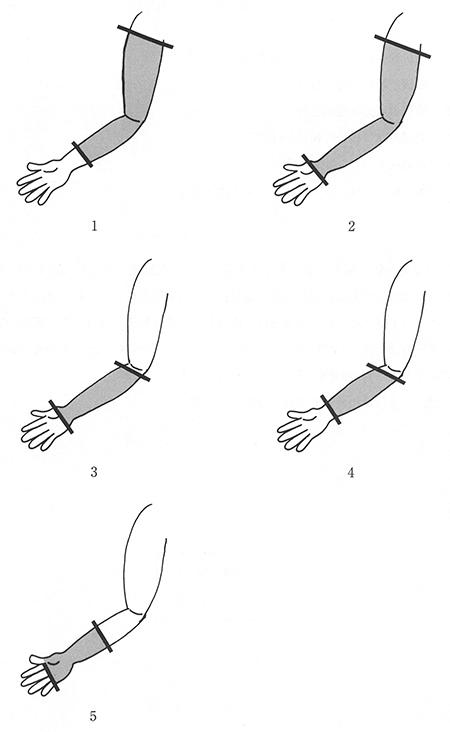

第43回午前:第10問

72歳の女性。歩行中に転倒して右手をついた。診療所で良好な整復を得て、ギプス固定を受けた。ギプス固定後の状態を示す。3週後に巻き直しのため受診した際、右前腕から手指に強い運動時痛と浮腫とを認めた。大学病院に紹介され、複雑性局所疼痛症候群の診断を受けた。この症例において初期治療で考慮すべきであった点はどれか。2つ選べ。

1: 日常生活では右手の安静を指導する。

2: 前腕・手指の等尺性収縮を行わせる。

3: 中手指節関節は動かせる固定とする。

4: 手関節の固定は背屈位にする。

5: 前腕から遠位の固定とする。

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第26問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における運動方向と代償運動の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩外旋————体幹側屈

2: 肩外転————体幹回旋

3: 肩屈曲————体幹伸展

4: 股屈曲————骨盤後傾

5: 股伸展————骨盤側方傾斜

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第15問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。仮骨形成良好なため3週目から部分荷重の許可が出された。この時期使用する松葉杖に関して誤っているのはどれか。

1: 脇当てと前腋窩ひだとの間は4~5 cmあける。

2: 握りの位置は肘屈曲約30゜となるようにする。

3: 握りの位置は大転子の高さとする。

4: 杖の全長は腋窩から足底までの距離に5 cm加える。

5: 杖の全長は身長の約65 %とする。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第87問

骨折の名称と部位の組合せで正しいのはどれか。

1: Barton骨折 ― 尺骨遠位端

2: Bennett骨折 ― 第2中手骨基部

3: Colles骨折 ― 上腕骨骨幹部

4: Monteggia骨折 ― 橈骨骨幹部

5: Smith骨折 ― 橈骨遠位端

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第13問

65歳の女性。左変形性股関節症。3年前からの左股関節痛に対して後方侵入法で人工股関節置換術を受けた。術後のエックス線写真を示す。手術後3週までの患側の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立ち上がり動作は股関節内旋位で行う。

2: 術後翌日から等尺性筋力増強練習を開始する。

3: 術後3日間はベッド上安静とする。

4: 術後2週は股関節を45度以上屈曲しない。

5: 術後3週は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する