第43回午前第8問の類似問題

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第46問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1: 仮性球麻痺や球麻痺に伴いやすい。

2: 急性期には比較的高頻度にみられる。

3: 水やお茶は誤嚥しやすい。

4: リクライニング位は誤嚥防止に役立つ。

5: 右側の咽頭麻痺では顔を左に向けて食べさせる。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

78歳の女性。脳梗塞発症後に中等度の左片麻痺を呈した。回復期リハビリテーション病棟を経て自宅での生活に戻っている。現在、家族の促しがあれば1 kmの歩行が可能であるが、日常生活ではあまり外出しない。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: トレッドミル歩行

2: 電動車椅子の導入

3: 屋外での歩行練習

4: 左片麻痺の回復促進

5: 不整地でのバランス練習

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

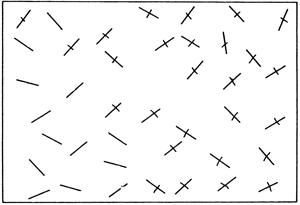

第34回午前:第3問

図は脳出血による左片麻痺患者の検査結果である。この結果から考えられる障害はどれか。

1: 同名半盲

2: 半側空間無視

3: 身体失認

4: 病態失認

5: 構成失行

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第30問

装具と障害されている神経との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 短対立装具-正中神経麻痺

2: 長対立装具-橈骨神経麻痺

3: 虫様筋カフ-尺骨神経麻痺

4: Thomasスプリント-正中神経麻痺

5: Oppenheimerスプリント-尺骨神経麻痺

- 答え:1 ・3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第36問

脳性麻痺の痙直型両麻痺で生じやすい肢位はどれか。

1: 踵足

2: 外反母趾

3: 股関節外転位

4: 股関節外旋位

5: クラウチング肢位

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

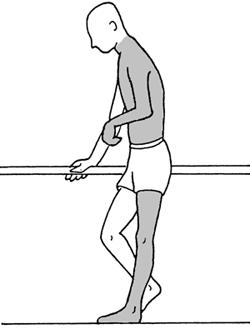

第40回午前:第15問

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 左膝屈曲位での立位歩行訓練

2: 左下肢屈筋共同運動の促通

3: 左アキレス腱の持続的伸張

4: 膝装具を装着した立位歩行訓練

5: 患側の補高

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第60問

脳性麻痺で正しい組合せはどれか。

1: 痙直型-内反尖足

2: アテトーゼ型-円背姿勢

3: 固縮型-姿勢時振戦

4: 弛緩型-後弓反張

5: 失調型-トレンデレンブルグ歩行

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第34問

脳卒中片麻痺患者に用いられる評価法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: FMA〈Fugl-Meyer assessment〉はADLの評価を含む。

2: JSS〈Japan Stroke Scale〉は関節可動域の評価を含む。

3: mRSは歩行速度の評価を含む。

4: NIHSSは意識状態の評価を含む。

5: SIASは非麻痺側機能の評価を含む。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第47問

右大脳半球の広範な脳梗塞の患者にみられるのはどれか。2つ選べ。 ア.頭部が左方向を向いている。イ.視線が左方向に向いている。ウ.皿の食物を左側だけ食べる。エ.車椅子を左側の壁にぶつけやすい。オ.座位時左側に倒れやすい。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第39問

神経筋再教育で正しいのはどれか。

1: 随意運動を促通する。

2: 神経断裂に適応される。

3: 自動介助運動は用いない。

4: 関節障害には適応されない。

5: 意識レベルがJCSⅢ-200にも適応される。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

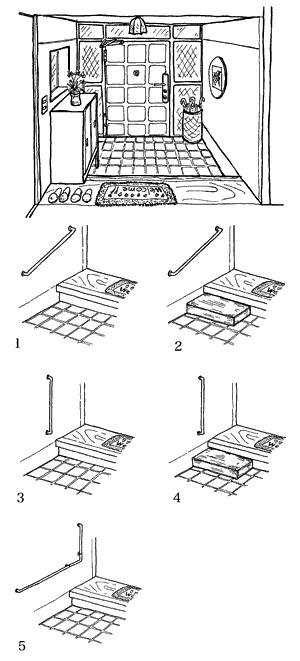

第46回午後:第10問

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

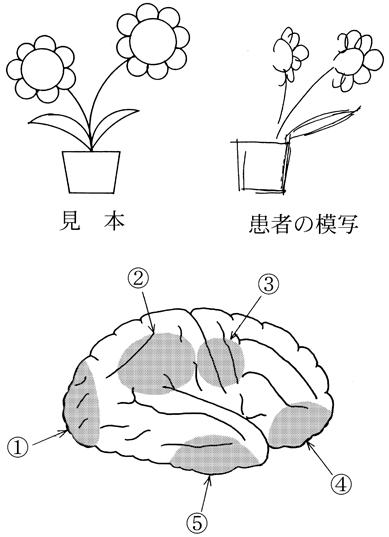

第36回午前:第8問

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者の病巣部位はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第6問

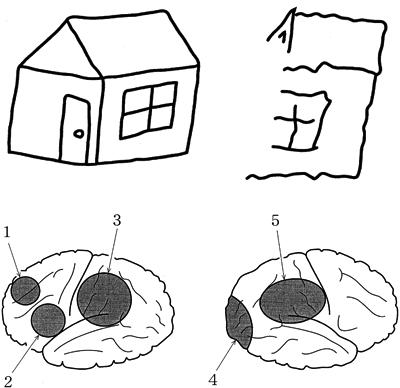

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。上左図の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、上右図のように描いた。病巣部位として考えられるのはどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第65問

片麻痺患者の患側上肢の管理指導で誤っているのはどれか。

1: シャツの着脱動作では補助手として活用するよう指導する。

2: 車椅子操作時は上肢の位置を確認するよう指導する。

3: 座位での机上作業では膝の上に置くよう指導する。

4: リラクゼーションの方法を指導する。

5: 臥位姿勢での腕の巻き込みに注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者が反張膝を示す原因として誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の重度痙性

2: 大腿四頭筋の重度痙性

3: 大腿四頭筋の筋力低下

4: ハムストリングスの短縮

5: 下肢の重度深部感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第3問

65歳の女性。右利き。右被殻出血による左片麻痺。発症後4か月が経過した。Brunnstrom法ステージは左上肢IV、左手指IV、左下肢VI。両手で可能な動作はどれか。

1: 網戸を取り外す。

2: 掃除機をかける。

3: 天井の蛍光灯を変える。

4: 豆腐を手掌の上で切る。

5: エプロンの腰ひもを後ろで結ぶ。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

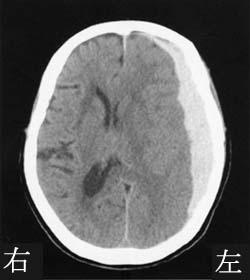

第48回午後:第13問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。外科的手術が行われたが、片麻痺を伴う左大脳半球障害を残した。出現しやすい症状はどれか。

1: 右の方ばかりを見る。

2: 家族の顔が認識できない。

3: 服の裏表を間違えて着る。

4: 自分の右手足は動くと言う。

5: スプーンを逆さまに持って使う。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する