第42回午前第72問の類似問題

第51回午後:第7問

67歳の男性。Parkinson病、Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。室内は伝い歩きで屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向がみられ時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 段差の解消

2: 手すりの設置

3: 引き戸の導入

4: ベッドの導入

5: 毛足の長いじゅうたんの設置

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第37問

左片麻痺のADLの指導で適切でないのはどれか。

1: ベッドへ移乗する。

2: 平地を杖で歩く。

3: 床から立ち上がる。

4: 坂道を昇る。

5: 浴槽へ入る。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第67問

脳性麻痺児のADLで適切でないのはどれか。

1: 座位は腹臥位→四つ這い位→座位の順で行うのが容易である。

2: 痙直型では割り座位が安定するので奨励する。

3: 痙直型では男子用トイレでは体幹支持バーが介助に有効である。

4: アテトーゼ型では滑り止めマットなどで食器を固定すると良い。

5: アテトーゼ型では足で蹴って車椅子駆動を行う。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で適切でないのはどれか。

1: 前開きシャツは健側肢から着る。

2: 導入時にはニットのかぶり型上衣を用いる。

3: 長めのループ付きタオルで背中を洗う。

4: トイレ横壁のL字型手すりを使って移乗する。

5: 車椅子を健側上下肢で操作する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第66問

人工股関節術後のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 靴ひもは椅子座位で外転、外旋して結ぶ。

2: 床のものは患側を後ろにずらして拾う。

3: 低い椅子に深く腰をかける。

4: 側臥位では外転位を保持する。

5: 寝る時はベッドを使用する。

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第14問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 身体症状に対して対応する。

4: 自己中心的な依存は禁止する。

5: 集団活動で役割を担ってもらう。

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第51問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り時、患側上肢を腹部の上に保持する。

2: ベッドからの立ちあがり時、体幹の前傾運動を入れる。

3: 立位での方向転換は患側下肢を軸に行う。

4: 階段の降り動作は患側から行う。

5: 昇りのエスカレーターへの乗りこみは健側から行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第33問

車椅子自走が移動手段である患者の外出について適切なのはどれか。

1: バスは利用しない。

2: 電車の乗降は自力で行う。

3: 歩道よりも車道を通行する。

4: ティルト式普通型車椅子を使用する。

5: 事前に多目的トイレの場所を確認する。

- 答え:5

- 解説:車椅子自走が移動手段である患者にとって、外出時に適切な行動は事前に多目的トイレの場所を確認することです。これにより、外出先でトイレを利用する際に困らないように準備ができます。

- バスは車椅子でも利用できることがあります。昇降機能付き低床バスやスロープが備えられたバスが存在し、運転手や他の乗客に助けを借りて乗降することができます。

- 電車の乗降を自力で行うことは、時間的制約や危険性があるため、駅員に依頼しても良いです。自力で乗降しようとすると、素早く乗降できず危険な場合があります。

- 車道はスピードが速い自動車や自転車が通行しており危険です。歩道がある場合は、歩道を通行する方が安全です。

- ティルト式普通型車椅子は、循環器や呼吸器に障害のある患者の姿勢変化に対応できるようにバックレスト(背もたれ)だけでなく椅子自体が座面ごと傾斜できる機構がありますが、自走用には適していません。

- 車椅子でも利用できる多目的トイレの場所を事前に確認しておくことは、自走して移動できる患者の外出準備として適切です。これにより、外出先でトイレを利用する際に困らないように準備ができます。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第18問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが器質的問題が認められなかったため、紹介によって精神科外来を受診し入院することとなった。手足が震え、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この時点の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 自己洞察を促す。

2: 自己表現の機会を増やす。

3: 集団活動で役割を担わせる。

4: 自己中心的な依存は受け入れない。

5: 身体機能に対する治療的な介入を行う。

- 答え:2 ・5

- 解説:この問題では、転換性障害を持つ患者に対する適切な作業療法を選ぶことが求められています。転換性障害は心理的な問題が身体的症状として現れる症状であり、適切な治療環境や自己表現の機会を提供することが重要です。

- 自己洞察を促すことは、患者が自らの症状を身体疾患と考えることを強める危険性があるため、適切ではありません。

- 自己表現の機会を増やすことは、心理的葛藤を身体症状で表現するのではなく、適応的に表現をする体験を促すことができるため、適切な作業療法です。

- 集団活動で役割を担わせることは、脱力の症状があり自立歩行が難しい段階の患者には負担が大きく、適切ではありません。

- 自己中心的な依存は受け入れないという考え方は、患者が安心できる治療環境を整えることが基本である解離性障害の治療には適していません。この時期は、信頼できる治療環境を整えるため、自己中心的な依存があっても受容的に接することが適切です。

- 身体機能に対する治療的な介入を行うことは、関節可動域や筋力を回復させる目的で行われ、患者にとって信頼できる治療環境となるため、適切な作業療法です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第35問

呼吸器疾患患者へのADL指導で正しいのはどれか。

1: 食事動作:食事台を高くする。

2: 歯磨き動作:肩関節外転位の姿勢を保つ。

3: 上衣の更衣動作:前開きよりもかぶり型の衣服を選択する。

4: 下肢の洗体動作:長柄のブラシを使用する。

5: 洗髪動作:前かがみで洗う。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

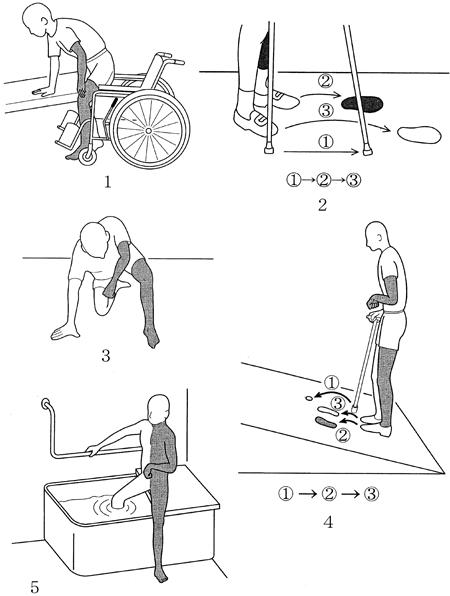

第38回午前:第16問

図に示す動作を行う脊髄損傷患者について答えよこの患者のADLで正しいのはどれか。

1: 寝返りには手すりが必要

2: 長座位保持には手すりが必要

3: 食事には長対立装具が必要

4: 更衣はズボンを除いて可能

5: 洋式トイレの使用が可能

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第63問

片麻痺患者のADL指導で誤っているのはどれか。

1: 急な登り坂は健側を山側にして横歩きする。

2: 敷居をまたぐときは健側から行う。

3: 車椅子の座面は低めに設定する。

4: 浴槽へは患側から入る。

5: 脱衣は健側から行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第71問

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)ランクJ、認知症性老人の日常生活自立度ランクIIIの高齢障害者に対する在宅介護のアセスメントで優先度が低いのはどれか。

1: 医学的急変時の対応

2: 玄関の戸締りの方法

3: 台所の火の後始末

4: 電動三輪車の操作

5: デイケアの利用

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第14問

82歳の女性。室内移動は手すりや家具を支えになんとか可能であったが、動きづらくなり、作業療法が依頼された。初回評価の内容で適切でないのはどれか。

1: 車椅子の採型計測を行った。

2: 家の間取りなどの住環境を聞いた。

3: 日常のすごし方を聞いた。

4: 心理社会面の評価を行った。

5: 困っている動作の観察を行った。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第14問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、時に転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 杖歩行

2: 片脚起立訓練

3: 下肢のスクワット訓練

4: 職場での車椅子の使用

5: リズムに合わせた歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

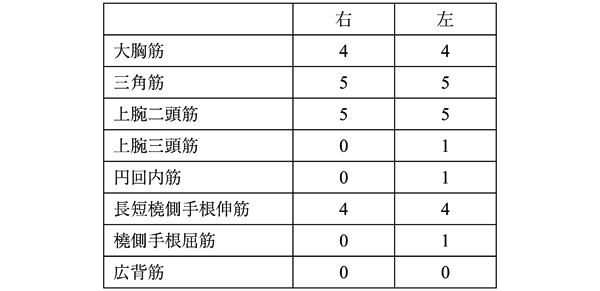

第54回午前:第7問

20歳の男性。頸髄完全損傷。受傷3週後のDanielsらの徒手筋力テストにおける上肢の評価結果を示す。この患者が獲得する可能性の最も高いADLはどれか。

1: 床から車椅子へ移乗する。

2: 10 cmの段差をキャスター上げをして昇る。

3: ベッド上背臥位からベッド柵を使用せずに寝返る。

4: ベッド端座位のプッシュアップで20 cm殿部を持ち上げる。

5: 車椅子上、体幹前屈位からアームサポートに手をついて上半身を起こす。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

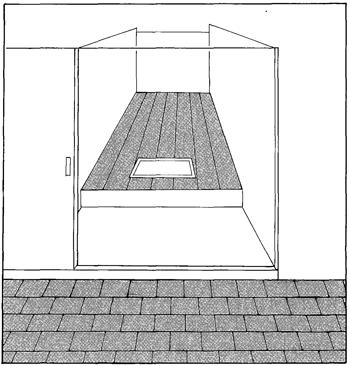

第50回午前:第19問

82歳の女性。1人暮らし。2階建て住居の1階にある居室でベッドを使用していた。敷居につまずき転倒し、大腿骨転子部骨折を受傷した。骨接合手術後、屋内歩行は自立し、屋外歩行はT字杖にて5分程度可能となった。自宅に退院するにあたり適切なのはどれか。

1: 敷居の高さは5 cmに統一する。

2: 居室にじゅうたんを敷く。

3: 玄関に手すりを設置する。

4: スリッパを使用する。

5: 寝具は床に敷く。

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第57問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのADL(厚生省筋萎縮症研究班機能障害分類による。)について適切でないのはどれか。

1: ステージ2-階段昇降が片手手すりで可能

2: ステージ3-椅子からの起立可能

3: ステージ4-独歩で5 m以上可能

4: ステージ5-歩行器歩行が可能

5: ステージ6-ずり這い可能

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第27問

75歳の男性。脳卒中による左片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢ともIII。屋内はプラスチック短下肢装具装着で歩行、屋外は車椅子で移動することで退院計画を立てることになった。住宅改造の指導で適切でないのはどれか。

1: 廊下に横手すりを設置する。

2: あがりかまちにL字型手すりを設置する。

3: 玄関口とあがりかまちの間に座れる椅子を置く。

4: 玄関の出入り口の段差にスロープを設置する。

5: 廊下に毛足の長いじゅうたんを敷き詰める。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第8問

45歳の女性。脊髄小脳変性症。ADLは自立している。独歩は可能で、会社へは電車で通勤している。最近ふらつきが多くなり、ときに転倒することがあるという。この患者に指導する内容として適切なのはどれか。

1: 背臥位でのストレッチ

2: 眼球運動による前庭刺激運動

3: 立位での下肢筋力増強

4: 外的リズムに合わせた平地歩行

5: T字杖を使用した応用歩行

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する