第41回午前第60問の類似問題

第47回午後:第32問

上腕骨顆上骨折後の作業療法で正しいのはどれか。

1: 固定期は、固定関節以外も安静に保つ。

2: 固定期は、上肢下垂位のポジショニングに努める。

3: 固定除去直後は、前腕の重さを利用して肘関節の可動域訓練を行う。

4: 固定除去2週後から、2 kgの重錘を用いて肘関節の持続伸張を行う。

5: 固定除去4週目で肘関節拘縮が残存する場合は、強い矯正を加える。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第54問

普通型車椅子の使用について誤っているのはどれか。

1: 上腕三頭筋の筋力低下では手をハンドリムに押しつける力が弱くなる。

2: 対麻痺患者は上腕二頭筋と長橈側手根伸筋を主動筋として駆動する。

3: 緩いスロープをバックで降りながらキャスター上げの訓練をする。

4: 段差の降りを介助する場合は後進が安全である。

5: 頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者は屋外移動が自立できる。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第24問

35歳の男性。痙性斜頸。随意的に頭部を正中位に保持できるが、すぐに右向き斜位になる。適切でない治療法はどれか。

1: 全身リラクセーション訓練

2: 頸部の可動域訓練

3: 左胸鎖乳突筋の筋力増強訓練

4: 緊張の高い筋群の筋電図バイオフィードバック訓練

5: 頸椎カラーの装着

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第12問

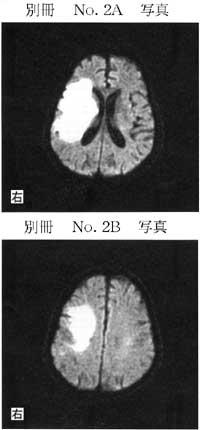

65歳の男性。意識が消失し緊急入院となった。発症後2日目においても意識障害は重度である。MRI拡散強調画像(別冊No.2A、B)を別に示す。この時点で行う管理で誤っているのはどれか。

1: 座位耐久性訓練

2: 肩関節の可動域訓練

3: 2時間毎の体位変換

4: 下腿三頭筋のストレッチ

5: 下腿に弾性ストッキング装着

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第62問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者の四肢麻痺治療として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節周囲筋に対する最大等尺性運動

2: 手指伸筋に対する自動介助運動

3: 大腿四頭筋筋力改善目的の電気治療

4: ハムストリングスへの持続的伸張運動

5: 上腕二頭筋の痙性への温熱療法

- 答え:1 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第58問

腕神経叢麻痺で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.引き抜き損傷によって起こる。イ.上位型ではホルネル徴候を伴う。ウ.下位型では肩の外転ができない。エ.全型では肩甲骨挙上ができない。オ.肋間神経移行による機能再建が行われる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第84問

脳卒中片麻痺患者の内反尖足の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 下腿三頭筋の寒冷療法

2: 下腿三頭筋の持続的伸張

3: 下腿三頭筋のタッピング

4: 足関節背屈筋群の電気刺激

5: PNF屈曲・外転・内旋パターンでの促通

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第93問

正しい組合せはどれか。

1: 前十字靭帯損傷-後方引き出し徴候

2: 後十字靭帯損傷-マクマレーテスト

3: 半月板損傷-ロッキング現象

4: 膝蓋骨脱臼-ラックマンテスト

5: 外側側副靭帯損傷-アプレーテスト

- 答え:3

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第60問

手根管症候群の術後3日目の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 手関節の他動的関節可動域訓練を行う。

2: 全指の自動的関節可動域訓練を行う。

3: 浮腫を軽減するポジショニングを指導する。

4: 手関節の痛みがあるときは安静用スプリントを作製する。

5: 片手動作を指導する。

- 答え:1

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第53問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーステージ7(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)の理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.漸増抵抗運動イ.関節可動域訓練ウ.呼吸訓練エ.座位保持装置による側弯予防オ.装具を用いた歩行訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第53問

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上着はかぶりタイプから練習する。

2: 車椅子上で起立性低血圧が起こったら下肢を挙上する。

3: 自己導尿ができるようにカテーテル操作の練習をする。

4: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

5: コンピュータの入力デバイスを検討する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第34問

関節リウマチで起こりにくいのはどれか。

1: 環軸関節亜脱臼

2: 肘関節の屈曲拘縮

3: 尺骨遠位の背側脱臼

4: 股関節の中心性脱臼

5: 膝関節の内反変形

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第70問

肩関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲――――棘上筋

2: 伸展――――大円筋

3: 外転――――棘下筋

4: 外旋――――肩甲下筋

5: 内旋――――小円筋

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第50問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)による運動方向と基本軸との組合せで誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節屈曲-肩峰を通る床への垂直線

2: 前腕の回内-床への垂直線

3: 股関節屈曲-上前腸骨棘と外果を結ぶ線

4: 膝関節屈曲-大腿骨

5: 足関節背屈-腓骨への垂直線

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第60問

関節可動域を改善させる理学療法で適切でないのはどれか。

1: 持続的伸張

2: CPMの使用

3: 自動介助運動

4: ホールド・リラックス手技

5: レーザー照射

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第65問

脳血管障害の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮-モビライゼーション

2: 下肢共同運動-ブリッジ運動

3: 肩手症候群-ホットパック

4: 肩関節亜脱臼-肩関節周囲筋の同時収縮

5: 非対称性座位姿勢-体幹装具の作製

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第21問

単関節の障害で後髪をとかすことができなかった。このときの関節運動と可動域制限の組合せで正しいのはどれか。ただし、自助具は使用しないこととする。

1: 肩関節屈曲 − 90°

2: 肩関節外転 − 120°

3: 肘関節屈曲 − 50°

4: 前腕回内 − 50°

5: 手関節背屈 − 20°

- 答え:3

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する