第36回午後第45問の類似問題

第43回午前:第73問

失調症の歩行時に出現しやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔の拡大

2: 歩行速度の漸増

3: 二重支持期の短縮

4: 前傾前屈姿勢

5: 不規則な歩調

- 答え:1 ・5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第46問

安静立位で正しいのはどれか。

1: 頭部の重心線は環椎後頭関節の前方を通る。

2: 人体の重心は第5腰椎後方にある。

3: 人体の重心線は膝蓋骨前面を通る。

4: 股関節の腸骨大腿靱帯は弛緩する。

5: 大腿直筋は持続的に活動する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第73問

正常歩行の全歩行周期に渡って筋活動がみられるのはどれか。

1: 下腿三頭筋

2: 大腿四頭筋

3: ハムストリングス

4: 中殿筋

5: 脊柱起立筋

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第30問

筋力増強訓練で正しいのはどれか。

1: 遠心性収縮は筋が短縮する。

2: 等尺性収縮は関節の動きを伴う。

3: 等張性収縮は心疾患に禁忌である。

4: 求心性収縮は抵抗が筋張力より大きいときに生じる。

5: 等運動性収縮は可動域全体で筋力強化が可能である。

- 答え:5

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第7問

二関節筋はどれか。2つ選べ。

1: 半膜様筋

2: 大内転筋

3: 大腿四頭筋の中間広筋

4: ヒラメ筋

5: 腓腹筋

- 答え:1 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第46問

骨盤の前傾で誤っているのはどれか。

1: 円背で減少する。

2: 肥満で増加する。

3: 腰椎の後弯で減少する。

4: 腸腰筋の短縮で増加する。

5: 長座位で増加する。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第39問

腕相撲で勝勢にある人の主動筋の状態で適切なのはどれか。

1: 静止長で等尺性収縮

2: 静止長で求心性収縮

3: 短縮位で求心性収縮

4: 短縮位で遠心性収縮

5: 伸張位で等尺性収縮

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第77問

痙直型両麻痺を呈する脳性麻痺児の歩行訓練に際して、痙縮を抑制する手技の対象となるのはどれか。2つ選べ。

1: 大殿筋

2: 中殿筋

3: 長内転筋

4: 腓腹筋

5: 長腓骨筋

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第71問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーで短縮が起こりにくい筋はどれか。

1: 下腿三頭筋

2: 後脛骨筋

3: 大殿筋

4: ハムストリングス

5: 大腿筋膜張筋

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第63問

腱をたたいて骨格筋を急速に伸ばすと起こる筋単収縮に関与するのはどれか。

1: 筋紡錘

2: Pacini小体

3: Ruffini終末

4: 自由神経終末

5: Meissner小体

- 答え:1

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第43問

腰椎変性すべり症で歩行中に殿部から下肢にかけて疼痛が出現したときの対応で正しいのはどれか。

1: しゃがみこむ。

2: 速度を速めて歩き続ける。

3: 速度を遅くして歩き続ける。

4: 立ち止まって体幹を伸展する。

5: 立ち止まって体幹を左右に回旋する。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

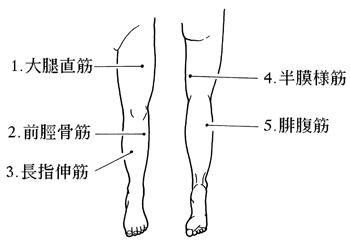

第36回午前:第22問

低周波刺激の運動点で誤っているのはどれか。

1: 大腿直筋

2: 前脛骨筋

3: 長指伸筋

4: 半膜様筋

5: 腓腹筋

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第56問

脛骨骨折後の尖足拘縮で短縮を起こしやすい筋はどれか。2つ選べ。

1: 前脛骨筋

2: 長指伸筋

3: 後脛骨筋

4: 長母指伸筋

5: 長母指屈筋

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第44問

正しいのはどれか。

1: 大腿骨頭靭帯は股関節内転時に緊張する。

2: 膝関節面は大腿骨、膝蓋骨、脛骨および腓骨で構成される。

3: 後十字靭帯は脛骨の前方への滑りを防ぐ作用がある。

4: 足関節の底背屈運動は主に距踵関節で行われる。

5: 長腓骨筋および短腓骨筋は足関節を背屈する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

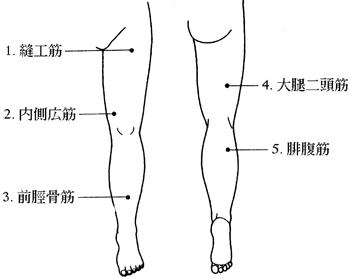

第34回午前:第26問

低周波刺激の運動点で誤っているのはどれか。

1: 縫工筋

2: 内側広筋

3: 前脛骨筋

4: 大腿二頭筋

5: 腓腹筋

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

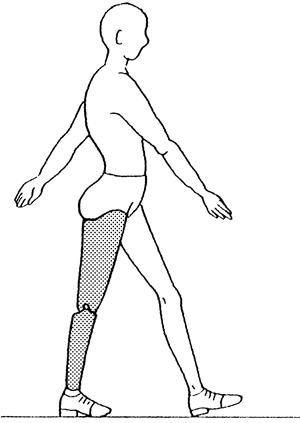

第38回午前:第33問

図のような大腿義足歩行の原因はどれか。

1: 健側大腿四頭筋の筋力低下がある。

2: 患側股関節屈曲筋の筋力低下がある。

3: 断端の外転拘縮がある。

4: ソケットの初期屈曲角度が少ない。

5: 義足の長さが長すぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第72問

足部の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外がえしには長母指伸筋が関与する。

2: 後脛骨筋は立位で横アーチの維持に働く。

3: 距腿関節では足関節背屈位で内外転が可能である。

4: 内がえしの運動は第2趾の長軸を中心として生じる。

5: 踵腓靭帯は距骨下関節における外がえしを制限する。

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第44問

腰方形筋の作用で誤っているのはどれか。 ア.腰部側屈イ.腰椎屈曲ウ.腰部回旋エ.胸部の引き下げオ.骨盤の引き上げ

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第39問

大腿切断患者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 外転歩行 ― 義足の長さが短すぎる。

2: 内側ホイップ ― トウブレークが進行方向に対して直角である。

3: 過度の腰椎前弯 ― ソケットの初期屈曲角が大きすぎる。

4: 踵接地期の足部の回旋 ― ヒールバンパーが軟らかすぎる。

5: 膝の伸展衝撃(インパクト) ― 膝継手の摩擦が不十分である。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第72問

正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 腸骨大腿靱帯は股関節外旋を制限する。

2: 坐骨大腿靱帯は股関節屈曲を制限する。

3: 小殿筋の収縮は股関節外旋を制限する。

4: 半膜様筋の収縮は膝関節内旋を制限する。

5: 大腿二頭筋の収縮は膝関節屈曲を制限する。

- 答え:1 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する