第40回午前第44問の類似問題

第35回午前:第47問

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 浮腫-弾性包帯

2: 尖足-関節可動域訓練

3: 肺炎-体位排痰法

4: 誤嚥-飲水による嚥下訓練

5: 起立性低血圧-傾斜台

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第7問

82歳の女性。脳卒中後の右片麻痺。プラスチック製短下肢装具を装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。右立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。装具に修正を加えたところ歩容は改善した。装具に加えた修正はどれか。

1: 装具の高さをヒラメ筋の起始部付近まで低くした。

2: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)した。

3: 中足指節関節部から遠位を切除した。

4: アーチサポートを挿入した。

5: 足部のベルクロの固定を緩めた。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第57問

麻痺と下肢装具との組合せで正しいのはどれか。

1: 痙直型片麻痺-骨盤帯付長下肢装具

2: 強剛型両麻痺-交互歩行装具(RGO:Reciprocating Gait Orthosis)

3: 大腿神経麻痺-PTB式免荷装具

4: 脛骨神経麻痺-後方制動足継手付短下肢装具

5: 腓骨神経麻痺-靴べら型短下肢装具

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第28問

CI療法(constraint-induced movement therapy)について適切なのはどれか。

1: Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、手指Ⅱに適応となる。

2: 段階的に麻痺側上肢の使用を促す訓練方法を用いる。

3: 重度の感覚障害の患者に高い効果が期待できる。

4: 毎日1時間の練習を2週間実施する。

5: 急性期の患者に用いる。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第6問

68歳の女性。右脳梗塞発症7日目。重度の左片麻痺を認めた。意識は清明。高次脳機能障害は認めない。3 ccの水飲みテストで呼吸切迫がみられた。嚥下造影検査で、嚥下時に軽度の不顕性誤嚥と嚥下後の左咽頭残留を認めた。食事自立に向けた摂食・嚥下の直接訓練で正しいのはどれか。

1: 水から始める。

2: むせを誤嚥の指標とする。

3: 座位姿勢は垂直座位で始める。

4: 頭部を伸展位に保持する。

5: 頸部を左回旋位とする。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第46問

右片麻痺患者のFIMで誤っているのはどれか。 ア.ベッド移乗6点-手すりを用いて自立している。イ.整容5点-くしや歯ブラシを持ってきてもらえば自立している。ウ.清拭4点-左上肢、背中および殿部以外は自立している。エ.歩行4点-介助者に支えられて20 mを4点杖で歩く。オ.トイレ動作3点-ズボンの上げ下げは全介助だが拭くことはできる。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

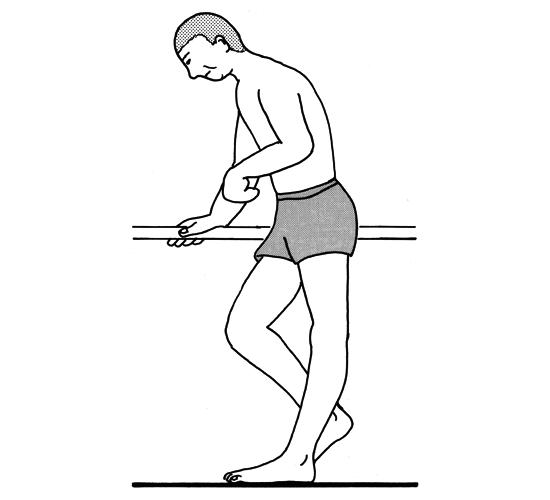

第54回午後:第13問

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

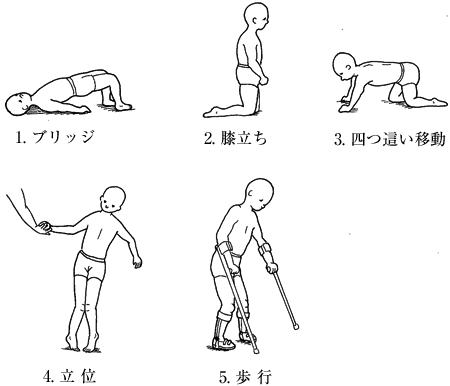

第41回午前:第20問

4歳の男児。痙直型両麻痺。平行棒内両手支持での立位保持は可能だが、はさみ状歩容である。運動療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第17問

6歳の痙直型脳性麻痺児。図はバルーン上で動的座位バランスを促す訓練の開始姿勢である。望ましくない反応はどれか。

1: バルーン上で万歳をしたとき、頭頸部と体幹を垂直に維持する。

2: バルーンを斜め前方に動かしたとき、両上肢が斜め後方に挙上する。

3: バルーンを斜め後方に動かしたとき、両上肢が斜め前方に挙上する。

4: バルーンを後方に動かしたとき、両上肢が後方に挙上する。

5: バルーンを右に動かしたとき、左上下肢が側方に挙上する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

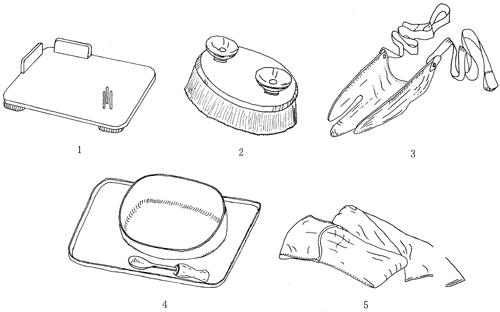

第39回午前:第56問

正しい組合せはどれか。

1: パーキンソン病-BFO

2: 片麻痺-ボタンエイド

3: 脊髄小脳変性症-リーチャー

4: 関節リウマチ-起き上がりひも

5: 筋萎縮性側索硬化症-軽量太柄スプーン

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第32問

疾患と用いられる自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺 - ボタンエイド

2: Parkinson病 - BFO

3: 関節リウマチ - 起き上がりひも

4: 脊髄小脳変性症 - リーチャー

5: 筋萎縮性側索硬化症 - 軽量太柄スプーン

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第74問

痙直型両麻痺児の理学療法において促通すべき運動・反射はどれか。2つ選べ。 ア.背臥位で股関節内転運動イ.座位で股関節内旋運動ウ.座位で骨盤前傾運動エ.立位で下肢相反運動オ.立位で陽性支持反射

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第90問

脳卒中片麻痺患者に対する短下肢装具において、靴べら型装具に比べ背屈遊動・底屈制限の継手付装具が有利な点はどれか。2つ選べ。

1: 装着しやすい。

2: 坂道を下りやすい。

3: しゃがみ込みがしやすい。

4: 麻痺側遊脚期に振り出しやすい。

5: 麻痺側立脚期の重心の前方移動を妨げない。

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第2問

74歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。患側の筋緊張は低く、随意的な筋収縮もわずかにみられる程度である。平行棒内立位は中等度介助が必要で、左下肢は膝伸展位を保持することが困難で、体重をかけると膝折れが生じる。診療録の問題指向型医療記録の記載でassessment(評価)はどれか。

1: 左下肢の筋力が低下している。

2: 左下肢の筋力増強練習を行う。

3: 左下肢の筋緊張が低下している。

4: 左下肢に長下肢装具を使用し立位練習を行う。

5: 左下肢の筋緊張低下により体重支持力が低下している。

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第63問

小脳出血で失調を示す患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 手びねりで厚手の茶碗作り

2: タイルモザイクのコースター作り

3: 西洋鋸を使って木製の状差し作り

4: 重垂バンドを手首に装着して卓上機織り

5: 押しのばし技法で銅板の壁掛け作り

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第71問

アテトーゼ型脳性麻痺児の症状とアプローチとの組合せで適切でないのはどれか。

1: 定頸不良-腹臥位での頭部挙上

2: 体幹過伸展-座面の高い椅子での座位訓練

3: 動的バランス不良-セラピーボールでのバランス訓練

4: 手指の過伸展-ビンの蓋の開け閉め

5: 目と手の協調障害-ペグ差しの練習

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第32問

症状と治療法との組合せで正しいのはどれか。

1: 1. 失行症-自己教示法

2: 2. 半側無視-間隔伸張法

3: 3. 記憶障害-誤りなし学習

4: 4. 注意障害-観察学習

5: 5. 遂行機能障害-プリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

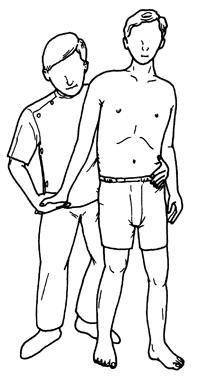

第35回午前:第3問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

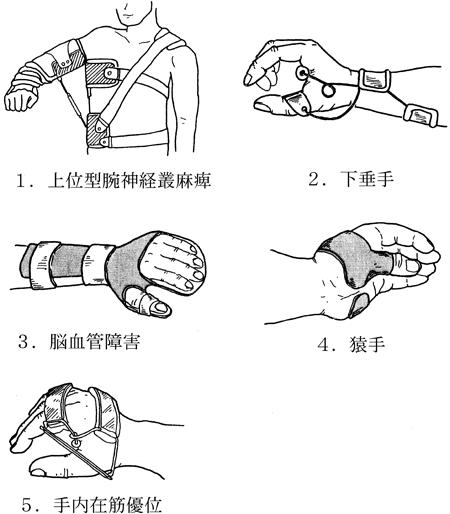

第35回午前:第12問

装具の適応で誤っているのはどれか。

1: 上位型腕神経叢麻痺

2: 下垂手

3: 脳血管障害

4: 猿手

5: 手内在筋優位

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する