第39回午前第51問の類似問題

第48回午前:第11問

60歳の男性。10年前にParkinson病と診断された。日常生活は自立している。すくみ足のため自宅で頻回に転倒するようになった。この患者に対する指導で適切なのはどれか。

1: スリッパを履くよう勧める。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: T字杖歩行を指導する。

4: 車椅子での移動を指導する。

5: 自宅での手すり設置の場所を指導する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第12問

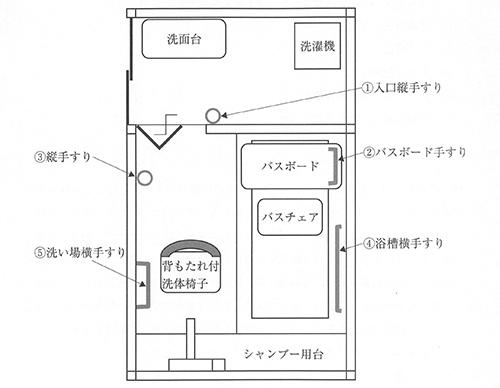

48歳の男性。脳梗塞後の右片麻痺。発症から5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。T字杖で屋内歩行は自立しているが、疲労しやすく、すぐに椅子に腰掛ける。遠近感が分かりづらく、平地でつまずくことがある。自宅退院に向けた浴室の環境整備案を図に示す。設置する手すりとして必要でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第75問

身体障害者手帳について誤っているのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺患者では症状が固定したときに申請する。

2: アルツハイマー病患者では認知症が進んだ時点で申請する。

3: 聴覚障害では補聴器の交付が受けられる。

4: 視覚障害では盲人安全つえの交付が受けられる。

5: 肢体不自由では義肢の交付が受けられる。

- 答え:2

- 科目:基礎作業療法学・作業療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第9問

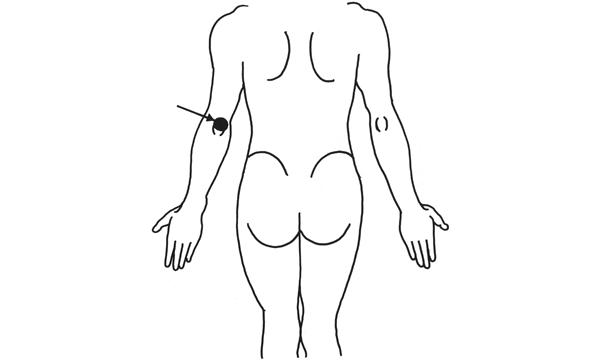

第5頸髄不全四肢麻痺〈ASIA C〉患者の図の矢印の部分に褥瘡ができた。見直すべき動作で考えられるのはどれか。

1: 移乗

2: 座位保持

3: 立ち上がり

4: 起き上がり

5: プッシュアップ

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第8問

75歳の男性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。右短下肢装具を装着し四脚杖を使用して介助なく20 mまでの歩行が可能である。食事は左手で普通のスプーンやフォークを使用して介助なく可能だが箸は使えない。歩行と食事のFIMの点数の組合せで正しいのはどれか。

1: 歩行6点 ― 食事5点

2: 歩行6点 ― 食事6点

3: 歩行5点 ― 食事6点

4: 歩行5点 ― 食事7点

5: 歩行4点 ― 食事7点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1: 調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2: 食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3: 椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4: 日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5: 掃除機を使用するときは、両手を添える。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第56問

脳卒中片麻痺急性期のポジショニングで正しい組合せはどれか。

1: 手関節 - 掌屈位

2: 肘関節 - 伸展位

3: 肩関節 - 内旋位

4: 股関節 - 外旋位

5: 足関節 - 底屈位

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第13問

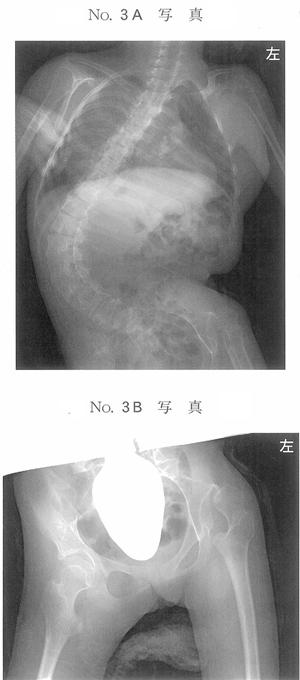

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第39問

脳性麻痺痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 重心の上下動が小さい。

2: 骨盤の回旋が大きい。

3: 股関節の内旋が大きい。

4: 歩幅が大きい。

5: 歩行率が小さい。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

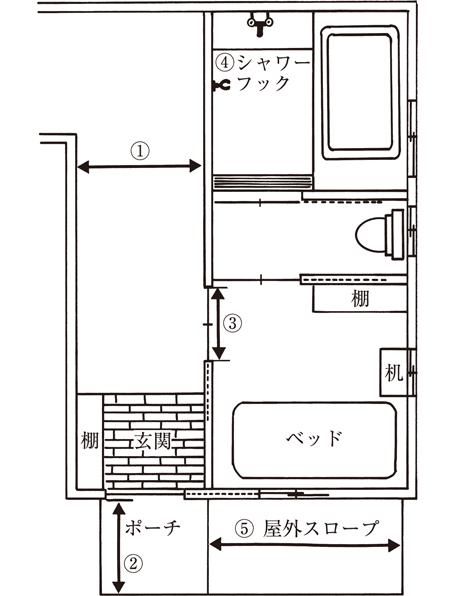

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第76問

痙直型両麻痺児の歩行の特徴で誤っているのはどれか。

1: 体幹の側方動揺が大きい。

2: 股・膝関節の屈曲が大きい。

3: 股関節が内転位になりやすい。

4: 足先から接地する。

5: 上肢は伸展位をとる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第6問

70歳の女性。脳出血による右片麻痺。発症3か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIV。認知や感覚機能に障害はない。この患者の患側上肢の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 座位での患側を用いた机の雑巾がけ

2: 立位での患側を用いたズボンの引き上げ

3: ループ付きタオルを用いた洗体動作

4: 両手を用いたタオルたたみ

5: 銅版打ち出しで患側を用いた木槌の使用

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第10問

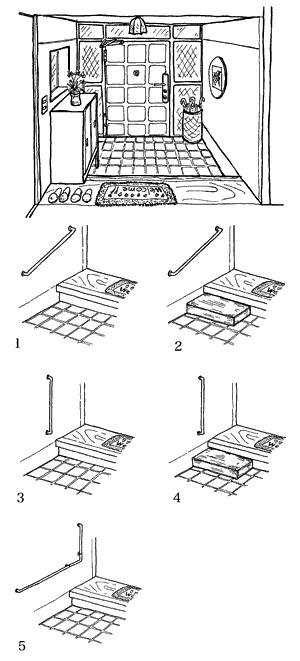

78歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。20 cmの段差であれば、手すりを使用し2足1段で昇段し、後ろ向きに2足1段で降段することが可能となり、自宅に退院することとなった。自宅の玄関の様子を図に示す。この患者に適している家屋改造案はどれか。ただし、上りかまちは36 cmとする。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第81問

脳性麻痺の運動療法で誤っているのはどれか。

1: 痙直型片麻痺では患側の連合反応を強化する。

2: 痙直型両麻痺では両下肢のキッキング(蹴り運動)を促す。

3: 痙直型四肢麻痺では関節に体重負荷刺激を与える。

4: アテトーゼ型では同一の運動パターンを繰り返し行う。

5: 弛緩型では同時収縮を促すよう刺激を与える。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第44問

脳血管障害の患者に対する治療で適切でないのはどれか。

1: 片麻痺に対するCI療法

2: 抑うつ状態に対する認知行動療法

3: 弛緩性麻痺に対するボツリヌス毒素療法

4: 歩行障害に対するトレッドミル歩行練習

5: 半側空間無視に対するプリズム適応療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第8問

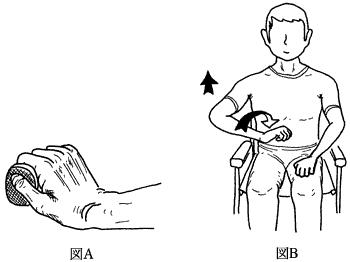

頸髄損傷患者。握力は測定不能で、ごく軽い物品は図Aのように把持できる。図Bのように肩関節外転を伴って、前腕を回内することができる。「顔にかかった掛け布団を払いのけることができない」と訴える。この患者の車椅子使用で正しいのはどれか。

1: フットサポートに手を届かせる方法はない。

2: 車椅子上での殿部の除圧は自力ではできない。

3: 車椅子前進駆動のために上腕三頭筋を用いる。

4: ADL自立のためには電動車椅子が必須である。

5: 適度な摩擦が得られればノブ付きハンドリムは不要である。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

70歳の女性。Parkinson病。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。自宅で頻回に転倒し、日常生活に支障をきたすようになった。この患者に対する指導として適切なのはどれか。

1: 直線的な方向転換をする。

2: 歩行時に体幹を屈曲する。

3: 車椅子駆動の方法を指導する。

4: リズムをとりながら歩行する。

5: 足関節に重錘バンドを装着して歩行する。

- 答え:4

- 解説:Parkinson病の患者に対する指導として適切なのは、リズムをとりながら歩行することです。これは、視覚や聴覚の刺激を利用した運動が大脳基底核を通らないルートで行われるため、Parkinson病患者が運動をスムーズに開始することができます。

- 直線的な方向転換は、Parkinson病患者には適切ではありません。方向転換の際は、大きく弧を描くように方向転換するようにするとよいです。

- 歩行時に体幹を屈曲することは、Parkinson病患者には適切ではありません。体幹前傾は、胸郭の可動制限を生じ、呼吸の障害を呈しやすいため、歩行時は体幹を可能な範囲で伸展するよう指導することが適切です。

- 車椅子駆動の方法を指導することは、Hoehn & Yahrの重症度ステージⅢの患者には必要性が低いです。歩行障害がみられるものの、歩行自体は可能であるため、車椅子の駆動は今後ステージが進むことを想定して練習しておいてもよいが、運動学習や認知に障害がなければ必要性は低いです。

- リズムをとりながら歩行することは、Parkinson病患者に適切な指導です。視覚や聴覚の刺激を利用した運動は、大脳基底核を通らないルートで行われるため、Parkinson病患者が運動をスムーズに開始することができます。

- 足関節に重錘バンドを装着して歩行するとよいのは、脊髄小脳変性症患者などの運動失調を呈する患者であり、Parkinson病患者には適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第16問

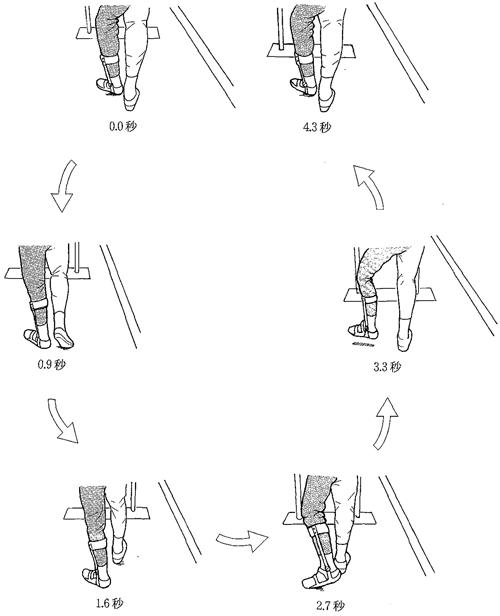

65歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月。1か月前から平行棒内で歩行練習を行っている。現在の歩行パターンを図に示した。この症例における歩行の特徴として誤っているのはどれか。

1: 患側の立脚初期に過度の股関節外旋が生じている。

2: 患側肢では足趾接地が踵接地の前に生じている。

3: 患側の遊脚期に過度の膝関節屈曲が生じている。

4: 患側の遊脚期に股関節外転分回しが生じている。

5: 患側肢に内側ホイップが生じている。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第3問

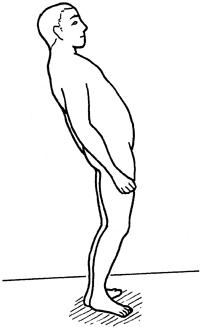

立位状態の患者に「後ろに反り返ってください」と指示したところ、図のような姿勢になり、これ以上に反り返ると転倒する危険があった。このときの評価で適切なのはどれか。

1: 測定異常(Dysmetria)

2: 運動分解(Decomposition of Movement)

3: 協働収縮不能(Asynergia)

4: 時間測定異常(Dyschronometria)

5: 反拮抗運動不能(Dysdiadochokinesis)

- 答え:3

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第83問

疾患と歩行補助具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺-T字杖

2: 脊髄小脳変性症-交互型歩行器

3: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

4: 慢性関節リウマチ-プラットフォーム杖

5: パーキンソン病-四点杖

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する