第38回午前第57問の類似問題

第35回午前:第48問

脳卒中に合併した肩手症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.腫脹、疼痛の時期と萎縮性変化の時期とがある。イ.原因は自律神経機能異常と考えられる。ウ.ROM訓練は中止する。エ.男性の右片麻痺患者に多い。オ.脳卒中発症10週以後に発症する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第84問

正しいのはどれか。

1: 変形性肘関節症では前腕の回内制限が著しい。

2: 変形性膝関節症は男性に多い。

3: 変形性股関節症の多くは一次性である。

4: 変形性頸推症は第3、4頸椎に生じやすい。

5: 腰椎変形性後弯症は女性の農業従事者に多い。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第23問

脳血管障害後の片麻痺患者にBrunnstrom法ステージテストを行った。肩関節の屈曲は肘伸展位で150°可能、外転は90°可能であるが肘関節が30°屈曲していた。また円柱形のペグを把持するよう指示すると、対向つまみはできなかったが横つまみは可能であった。Brunnstrom法ステージの組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅲ − 手指Ⅳ

2: 上肢Ⅳ − 手指Ⅲ

3: 上肢Ⅳ − 手指Ⅳ

4: 上肢Ⅴ − 手指Ⅳ

5: 上肢Ⅴ − 手指Ⅴ

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第56問

脛骨骨折後の尖足拘縮で短縮を起こしやすい筋はどれか。2つ選べ。

1: 前脛骨筋

2: 長指伸筋

3: 後脛骨筋

4: 長母指伸筋

5: 長母指屈筋

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第31問

小脳失調患者の上肢の協調性向上を目的とした方法で正しいのはどれか。

1: 上肢遠位部に弾性緊迫帯を巻く。

2: 上肢遠位部に重錘を負荷する。

3: 筋にタッピング刺激を与える。

4: 筋に寒冷刺激を与える。

5: 筋の他動伸張を行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第41問

手の休息肢位で誤っているのはどれか。

1: 手関節軽度掌屈

2: 母指軽度内転

3: 母指軽度屈曲

4: 示指軽度屈曲

5: 小指軽度屈曲

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第94問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で誤っているのはどれか。

1: 肩関節屈曲では前腕を中間位とする。

2: 肘関節屈曲では前腕を中間位とする。

3: 前腕回内では肘を90゜屈曲とする。

4: 手関節橈屈では前腕を回内位とする。

5: 手関節屈曲(掌屈)では前腕を中間位とする。

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第91問

下肢の末梢神経伝導検査で複数の神経に運動神経伝導速度低下を認めた。最も考えられる疾患はどれか。

1: 多発性筋炎

2: 視神経脊髄炎

3: 閉塞性動脈硬化症

4: 筋萎縮性側索硬化症

5: Guillain-Barré症候群

- 答え:5

- 解説:下肢の末梢神経伝導検査で複数の神経に運動神経伝導速度低下を認めた場合、最も考えられる疾患はGuillain-Barré症候群です。これは自己免疫機序により末梢神経の脱髄が生じる疾患で、末梢神経伝導検査では2神経以上の伝導速度の低下や誘発筋電図の振幅低下がみられることが多いです。

- 多発性筋炎は筋細胞の壊死による筋力低下と関節痛などを伴う膠原病の一種ですが、運動神経伝導速度の遅延は認められません。

- 視神経脊髄炎は重症の視神経炎と横断性脊髄炎が特徴ですが、下肢の末梢神経伝導速度の遅延は認められません。

- 閉塞性動脈硬化症は腹部大動脈とその主要分枝や四肢の主要動脈が動脈硬化のために狭窄・閉塞し、四肢に慢性循環障害をきたす疾患ですが、運動神経伝導速度は通常正常です。

- 筋萎縮性側索硬化症は一側上肢の筋力低下と筋萎縮で始まり、対側にも拡大する疾患です。線維束攣縮が特徴的で、筋萎縮が進行すると球麻痺や呼吸筋麻痺を生じますが、末梢神経伝導検査では通常運動神経伝導速度は正常です。

- Guillain-Barré症候群は自己免疫機序により末梢神経の脱髄が生じる疾患で、末梢神経伝導検査では2神経以上の伝導速度の低下や誘発筋電図の振幅低下がみられることが多いため、この症状が認められる場合はGuillain-Barré症候群が最も考えられます。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第71問

手指の運動とそれに作用する筋の組合せで誤っているのはどれか。

1: 母指MP関節伸展――――短母指伸筋

2: 小指MP関節屈曲――――短小指屈筋

3: 環指MP関節外転――――背側骨間筋

4: 小指MP関節内転――――掌側骨間筋

5: 中指MP関節伸展――――虫様筋

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第83問

第7頸髄後根の障害で生じるのはどれか。

1: 下垂手

2: Horner徴候

3: 腕橈骨筋の萎縮

4: 上腕三頭筋腱反射の低下

5: 上腕二頭筋の線維束性収縮

- 答え:4

- 解説:第7頸髄後根の障害は、上腕三頭筋腱反射の低下を引き起こします。第7頸髄後根は上腕三頭筋に関与しており、その障害により腱反射が低下するためです。

- 下垂手は橈骨神経の障害により生じます。手関節背屈および全指のMP関節伸展が障害されるため、下垂手が生じるのです。

- Horner徴候は、第8頸髄レベル~第2胸椎レベルまでの交感神経の障害により生じます。第7頸髄後根の障害とは関係がありません。

- 腕橈骨筋の萎縮は、第5,6頸椎レベルの障害により生じます。第7頸髄後根の障害とは関係がありません。

- 上腕三頭筋腱反射の低下は、第7頸髄後根の障害により生じます。第7頸髄後根は上腕三頭筋に関与しており、その障害により腱反射が低下するためです。

- 上腕二頭筋の線維束性収縮は、第5頸椎レベルの障害により生じます。運動神経や脊髄前角細胞の障害により生じる現象であり、第7頸髄後根の障害とは関係がありません。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第63問

脳血管障害に伴いやすい症状と治療の組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙縮 - リラクセーション

2: 肩手症候群 - 星状神経節ブロック

3: 肩関節亜脱臼 - アームスリングの装着

4: 反張膝 - 下腿三頭筋の筋力増強

5: 尖足拘縮 - アキレス腱延長術

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第89問

正しいのはどれか。

1: 先天性股関節脱臼は男児に多い。

2: ペルテス病では股関節に内転制限が起こる。

3: マルファン症候群では四肢の短縮が起こる。

4: 先天性多発性関節拘縮症は生後進行する。

5: 二分脊椎では水頭症を合併しやすい。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第52問

脊髄損傷患者の異所性骨化で正しいのはどれか。

1: 関節拘縮の原因になる。

2: 下肢では足関節に多い。

3: 上肢では手関節に多い。

4: 受傷後1か月以内に発症する。

5: 血清カルシウム値が上昇する。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第14問

15歳の男子、6歳時に転倒して左上腕骨外顆骨折の診断で骨接合術を受けた。最近左手のしびれを訴えるようになり受診した。両肘の伸展を行わせたところ、両側とも完全伸展が可能であったが左肘に図の様な変形を認めた。この患者で最も考えられるのはどれか。

1: 腋窩神経障害

2: 筋皮神経障害

3: 正中神経障害

4: 尺骨神経障害

5: 橈骨神経障害

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第48問

検査結果と筋緊張の亢進を疑う筋(群)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 股関節他動外転時の抵抗 - 股関節内転筋群

2: 足関節背屈の可動域低下 - 下腿三頭筋

3: 肘関節他動伸展時の折りたたみナイフ現象 - 上腕二頭筋

4: 手関節他動背屈時の歯車現象 - 手指伸筋群

5: 頭部落下試験で落下速度低下 - 頸部屈筋群

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第11問

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1: 座位時は足を挙上しておく。

2: 移動時に車椅子を利用する。

3: 立ち上がり運動を繰り返す。

4: 前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5: 右側プラスチック短下肢装具を装着する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

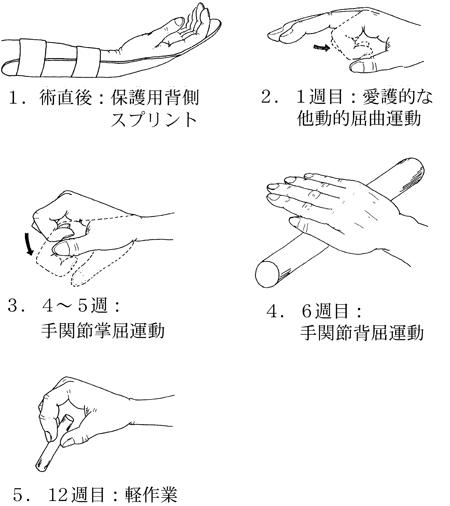

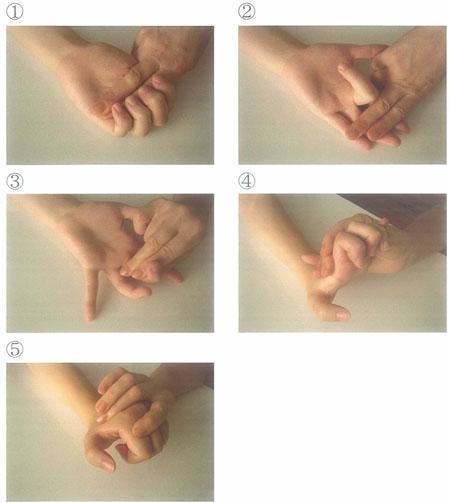

第44回午前:第18問

左手指屈曲肢位の写真(①〜⑤)を別に示す。浅指屈筋を深指屈筋から分離して評価する方法はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第42問

手指の運動の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 深指屈筋 - 手指DIP関節の屈曲

2: 虫様筋 - 手指MP関節の内転

3: 骨間筋 - 手指DIP関節の伸展

4: 母指内転筋 - 母指MP関節の内転

5: 母指対立筋 - 母指MP関節の屈曲

- 答え:1 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する