第37回午前第12問の類似問題

第43回午前:第36問

45歳の女性。40歳で関節リウマチを発症し、寛解と増悪とを繰り返している。左膝関節の疼痛と変形とが強いため人工関節置換術を検討している。両手関節の腫脹は著明であるが杖歩行が可能である。上肢の支持側と杖の選択で適切なのはどれか。

1: 右上肢のT字杖

2: 左上肢の四脚杖

3: 右上肢の片松葉杖

4: 左上肢のロフストランド杖

5: 右上肢のプラットホーム杖

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

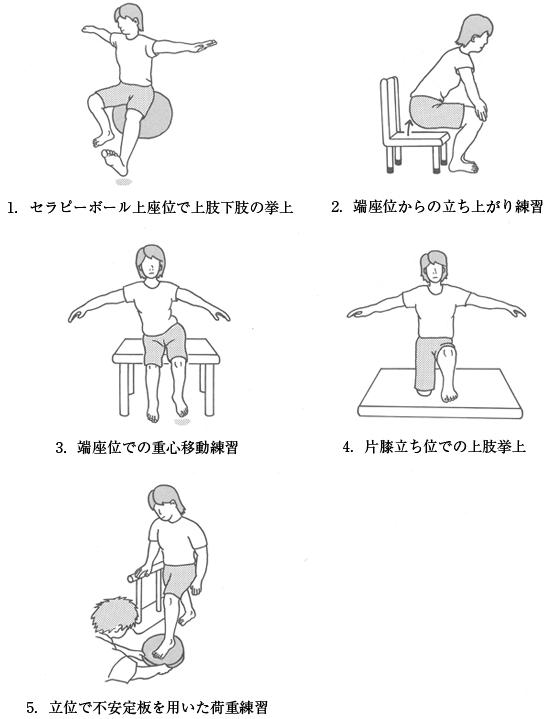

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第10問

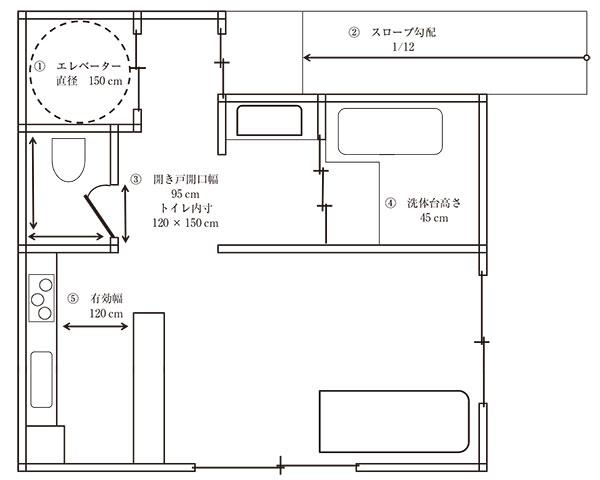

25歳の女性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。車椅子(寸法:全長85 cm、全幅55 cm、前座高42 cm)での自立生活に向けて図のように住宅改修を行った。考えられる問題点はどれか。

1: ①のエレベーターに乗るとバックで出なければならない。

2: ②の玄関スロープを上ることができない。

3: ③のトイレに入った後で扉を閉めることができない。

4: ④の洗体台が高く移乗できない。

5: ⑤の車椅子用台所シンクに対面できない。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

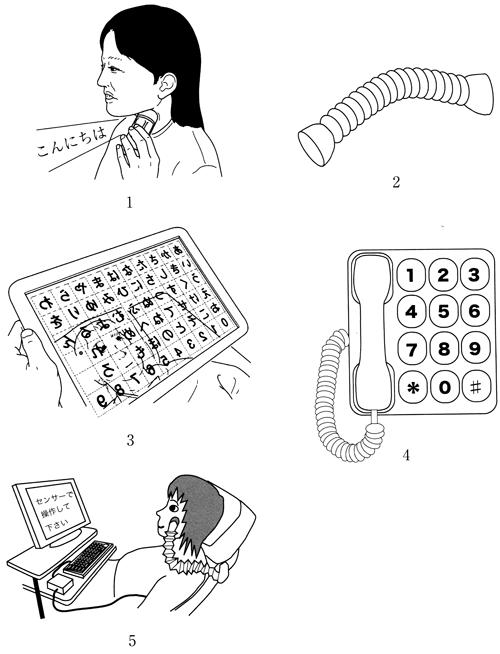

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第8問

60歳の女性。視床出血発症後1か月。左片麻痺を認め、Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、手指Ⅱ、下肢Ⅳである。左手指の発赤、腫脹および疼痛を認め、訓練に支障をきたしている。この患者に対する治療で正しいのはどれか。

1: 交代浴を行う。

2: 肩関節の安静を保つ。

3: 手指の可動域訓練は禁忌である。

4: 疼痛に対し手関節の固定装具を用いる。

5: 肩関節亜脱臼にはHippocrates法による整復を行う。

- 答え:1

- 解説:この患者は肩手症候群が疑われるため、交代浴が有効な治療法となる。肩手症候群に対する治療には、温熱療法、ステロイド投与、星状神経節ブロックなどが行われる。

- 交代浴は、温水と冷水に交互に治療部位を浸し、末梢循環の改善をはかる方法であり、肩手症候群に対して有効であることがある。

- 肩関節を安静にすると、関節可動域制限を生じ、かえって疼痛を認めることがある。麻痺側の肩関節は、亜脱臼に留意しながら愛護的に関節可動域訓練を行うべきである。

- 手指の可動域訓練は禁忌ではなく、愛護的に関節可動域訓練を実施することが適切である。

- 肩手症候群における疼痛は、手関節の固定装具を用いても改善しないことが多い。また、装具の当たり具合によっては、かえって疼痛を増悪させる可能性がある。

- Hippocrates法は、外傷性肩関節前方脱臼に対する徒手整復法で、上腕の牽引がメインである。肩関節亜脱臼に対しては、三角巾などを利用し、亜脱臼の拡大を防ぐなどの対応が行われる。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第34問

75歳の女性。変形性股関節症に対する人工関節全置換術後2週経過。この時期のADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.寝返りイ.座位保持ウ.足の爪切りエ.靴下着脱オ.T字杖歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第12問

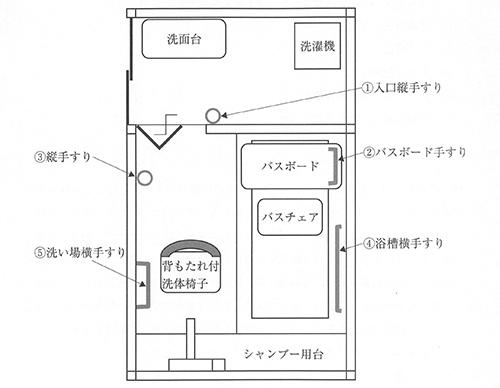

48歳の男性。脳梗塞後の右片麻痺。発症から5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、下肢ともにⅢ。T字杖で屋内歩行は自立しているが、疲労しやすく、すぐに椅子に腰掛ける。遠近感が分かりづらく、平地でつまずくことがある。自宅退院に向けた浴室の環境整備案を図に示す。設置する手すりとして必要でないのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第8問

80歳の女性。3か月前に居間で尻もちをついた。1か月前に第5腰椎圧迫骨折と診断され、腰痛が持続している。現在は促せば1km以上の歩行が可能だが、日ごろは転びそうな感じがするため自宅内での生活を送っている。ICF(国際生活機能分類)に基づく記載の組合せで誤っているのはどれか。

1: 個人因子 − 外向性の中等度の障害

2: 心身機能 − 転倒感の中等度の機能障害

3: 身体構造 − 腰部脊柱の中等度の構造障害

4: 活 動 − 自宅内の移動(能力)が可能(困難なし)

5: 活 動 − 長距離歩行(能力)が可能(困難なし)

- 答え:1

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第24問

65歳の男性。慢性閉塞性肺疾患。30年の喫煙歴。痰の量が多く、息切れのため50 m歩くと休憩を要する。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 体位ドレナージ

2: 胸式呼吸

3: 口すぼめ呼吸

4: 呼吸筋の筋力増強

5: リラクセーション

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。この患者の調理動作訓練で適切でないのはどれか。

1: ゆでざるでめん類を茹でる。

2: 調理用ハサミで野菜を切る。

3: 台ふきんで調理台を拭く。

4: 皮むき器で大根の皮をむく。

5: 電子レンジで食品を温める。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第10問

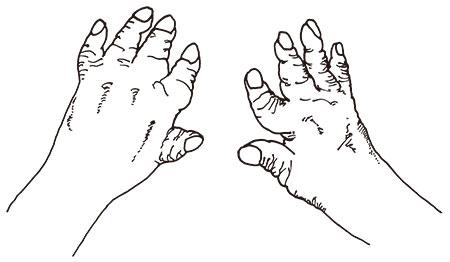

52歳の女性。関節リウマチ。発症して17年が経過している。手指関節に痛みを訴えており、図のような変形がみられる。手指に対する最も適切な物理療法はどれか。

1: 超音波

2: 遠赤外線

3: 極超短波

4: パラフィン浴

5: ホットパック

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第49問

慢性関節リウマチ患者の生活指導で正しいのはどれか。

1: 椅子からの起立は手指をシートについて行う。

2: 起き上がり動作は下肢振り上げ動作の反動を利用する。

3: 鞄を手に持つよりリュックサックの利用を勧める。

4: 柄のあるコップであれば片手使用を勧める。

5: ビンの蓋を左手で開ける。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第90問

疾患と住宅環境整備との組合せで誤っているのはどれか。

1: 片麻痺-室内段差の解消

2: 慢性関節リウマチ-座面の高い便座

3: 対麻痺-天井走行式リフター

4: パーキンソン症候群-電動ベッド

5: 失調症-手すり

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

70歳の女性。Parkinson病。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。自宅で頻回に転倒し、日常生活に支障をきたすようになった。この患者に対する指導として適切なのはどれか。

1: 直線的な方向転換をする。

2: 歩行時に体幹を屈曲する。

3: 車椅子駆動の方法を指導する。

4: リズムをとりながら歩行する。

5: 足関節に重錘バンドを装着して歩行する。

- 答え:4

- 解説:Parkinson病の患者に対する指導として適切なのは、リズムをとりながら歩行することです。これは、視覚や聴覚の刺激を利用した運動が大脳基底核を通らないルートで行われるため、Parkinson病患者が運動をスムーズに開始することができます。

- 直線的な方向転換は、Parkinson病患者には適切ではありません。方向転換の際は、大きく弧を描くように方向転換するようにするとよいです。

- 歩行時に体幹を屈曲することは、Parkinson病患者には適切ではありません。体幹前傾は、胸郭の可動制限を生じ、呼吸の障害を呈しやすいため、歩行時は体幹を可能な範囲で伸展するよう指導することが適切です。

- 車椅子駆動の方法を指導することは、Hoehn & Yahrの重症度ステージⅢの患者には必要性が低いです。歩行障害がみられるものの、歩行自体は可能であるため、車椅子の駆動は今後ステージが進むことを想定して練習しておいてもよいが、運動学習や認知に障害がなければ必要性は低いです。

- リズムをとりながら歩行することは、Parkinson病患者に適切な指導です。視覚や聴覚の刺激を利用した運動は、大脳基底核を通らないルートで行われるため、Parkinson病患者が運動をスムーズに開始することができます。

- 足関節に重錘バンドを装着して歩行するとよいのは、脊髄小脳変性症患者などの運動失調を呈する患者であり、Parkinson病患者には適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第8問

78歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅣ、クラス3。右手の写真を示す。中指は写真のような変形をきたしている。数年前、PIP関節の腫れと痛みがあったという。この変形の発生機序はどれか。

1: 掌側板の緩み

2: 手内筋の緊張亢進

3: 側索の背側転移

4: 中央索の断裂

5: 終止腱の断裂

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。金属支柱付き短下肢装具とT字杖とで病院内歩行が自立した。退院に向けたADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 屋内では短下肢装具を使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: 自宅トイレに手すりを設置する。

4: ズボンは立位のまま着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第14問

81歳の女性。1人暮らし。1年前からたびたび鍋をこがしたり同じ内容の電話を何回もかけたりすることがあった。娘が自宅を訪ねると、冷蔵庫の中に同じ食材がたくさん詰め込まれており、室内に衣服が散乱していた。本人が生気のない表情で座り込んでいたため来院した。この患者が外来作業療法に通うことになった。この時期の作業療法の目的で優先されるのはどれか。

1: 作業遂行機能

2: 対人関係

3: 知的機能

4: 役割遂行

5: 環境適応

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 玄関に踏み台を置く。

2: トイレにL字型手すりをつける。

3: 屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4: 敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5: 入浴用リフターを設置する。

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する