第37回午前第2問の類似問題

第39回午前:第61問

上腕骨頸部(近位部)骨折後、早期の肩関節可動域訓練で最も慎重に行うべき運動方向はどれか。

1: 屈曲

2: 伸展

3: 外転

4: 外旋

5: 内旋

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第17問

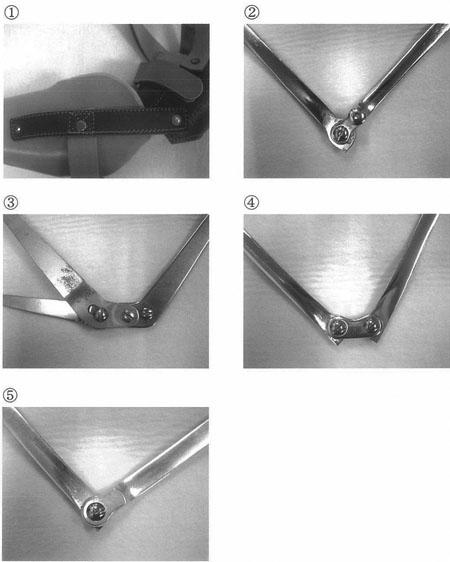

34歳の男性。パルプ工場で勤務中に機械に挟まれ前腕切断となった。断端は30%残存しているが、肘関節に屈曲制限がある。肘継手(別冊No. 7)を別に示す。この患者に適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第38問

他の筋への影響を最小限にして伸張運動を行う場合、伸張筋と運動方向の組合せで適切なのはどれか。

1: 薄筋―――――――股関節伸展位、膝関節屈曲位で股関節外転

2: 中間広筋―――――股関節伸展位・内外旋中間位で膝関節屈曲

3: ヒラメ筋―――――膝関節伸展位、足部内外反中間位で足関節背屈

4: 三角筋前部――――肩関節内外旋中間位、肘関節伸展位で肩関節伸展

5: 長橈側手根伸筋――肘関節伸展位、前腕回内位、手関節尺屈位で掌屈

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1: 金属支柱の強度を増した。

2: 下腿半月を深くした。

3: 足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4: 足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5: 足継ぎ手の位置を後方へずらした。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第43問

Danielsらの徒手筋力テストで正しいのはどれか。

1: 股関節伸展筋力4は股関節伸展30°の抵抗値で求める。

2: 股関節屈曲筋力3の運動範囲は0°〜145°である。

3: 股関節内転筋力4の非テスト側下肢は45°外転させる。

4: 大腿筋膜張筋筋力3の運動範囲は外転30°あれば良い。

5: ハムストリングス筋力5は膝関節屈曲120°の抵抗値で求める。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第34問

上腕義手(手先具は能動開き式)の適合判定の際、肘90度屈曲位で手先具が完全には開かなかった。原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: ケーブルハウジングが長過ぎる。

2: ソケットが断端と適合していない。

3: 前腕支持部のトリミングが不良である。

4: 残存肢の肩甲帯の筋力が低下している。

5: 切断肢肩関節の回旋可動域に制限を認める。

- 答え:1 ・4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第7問

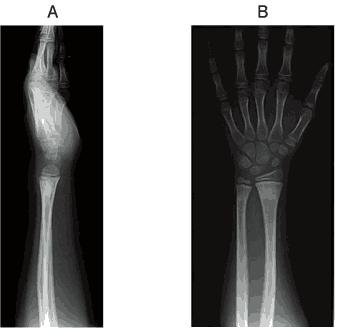

8歳の男児。転んで左手をつき、橈骨遠位部の若木骨折と診断され、副子による3週間の外固定が行われた。固定除去時のエックス線写真(A、B)を示す。手関節には可動域制限が残存している。この時点で行う物理療法で適切でないのはどれか。

1: 渦流浴

2: 赤外線

3: 超音波

4: ホットパック

5: パラフィン浴

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第6問

左肩関節脱臼骨折後3か月の患者の両手の写真を示す。左手に、他動的に動かされると増強する強い疼痛がある。この患者への対応で適切でないのはどれか。

1: 低出力レーザー照射

2: 間欠的機械的圧迫

3: 温冷交代浴

4: 超短波照射

5: 渦流浴

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第9問

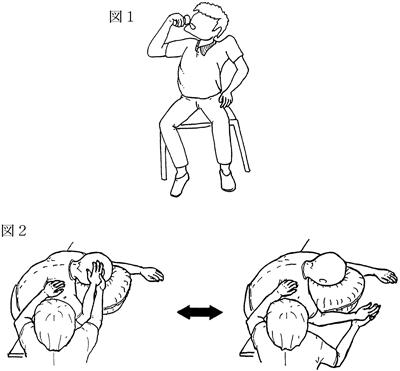

53歳の男性。脳出血による右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上肢IV・手指IIIでやや痙縮が強い。麻痺側でコップの水を飲んでもらったところ図1のような反応がみられた。このような反応を軽減するための訓練として図2のような動作を行う際に注意すべき点で適切でないのはどれか。

1: 麻痺側上肢の運動に抵抗をかける。

2: 麻痺側肩関節は外旋位に保持する。

3: 非麻痺側上肢をリラックスさせる。

4: 麻痺側肩甲帯の前方突出を保持する。

5: 頸部と体幹は軽度屈曲を保持する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第39問

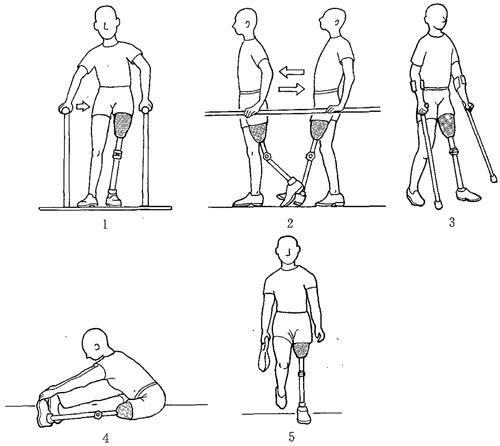

38歳の男性。3か月前に労災事故で左大腿切断術を受けた。本日から骨格構造義足を用いた歩行訓練を行う。全身状態、残存筋力および断端の状態は良好である。訓練で適切なものはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

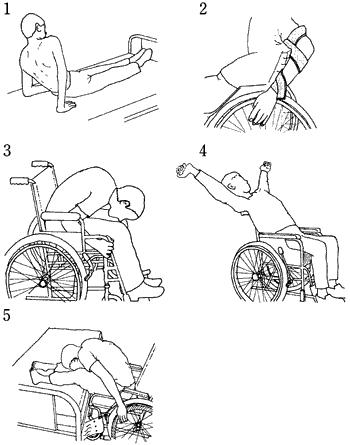

第46回午後:第17問

頸髄損傷者がとる動作で肘伸展筋力を必要とするのはどれか。

1: 起き上がり

2: 弾性回内装具での駆動

3: 身体の後方移動

4: 身体の前方移動

5: ベッドへの移乗

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

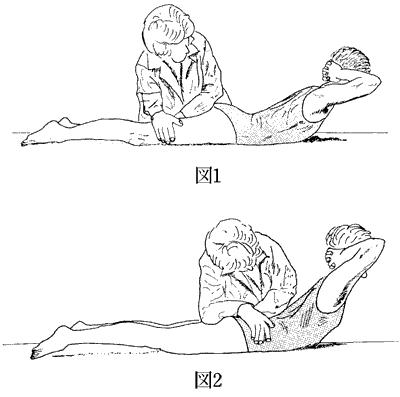

第46回午前:第2問

図1から図2へと固定法を変えたとき、被験者の体幹の伸展角度が変化した。被験者の機能障害はどれか。

1: 大腿四頭筋の筋力低下

2: 腸腰筋の筋力低下

3: 大殿筋の筋力低下

4: 股関節の可動域制限

5: 下肢の運動失調

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第8問

72歳の女性。転倒し、左手をついた。左手関節部に疼痛と腫脹が生じ、近くの病院を受診し徒手整復後ギプス固定を受けた。骨癒合後の画像示す。手関節尺屈により尺骨頭部の疼痛とクリック音がする。手指の機能障害はない。生じている合併症で考えられるのはどれか。

1: 反射性交感神経性ジストロフィー

2: 尺骨突き上げ症候群

3: 長母指伸筋腱断裂

4: 正中神経損傷

5: 月状骨脱臼

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第42問

肘関節屈曲に作用するのはどれか。2つ選べ。

1: 烏口腕筋

2: 腕橈骨筋

3: 尺側手根屈筋

4: 深指屈筋

5: 方形回内筋

- 答え:2 ・3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

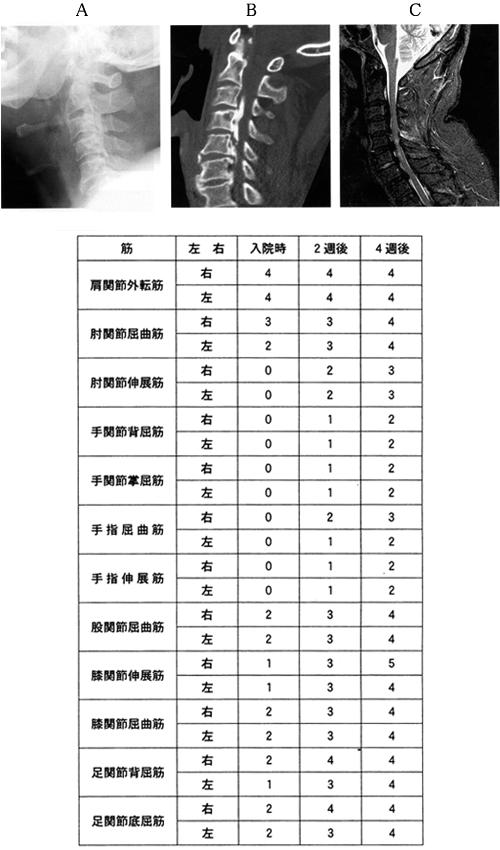

第43回午前:第25問

56歳の男性。階段で足を滑らせ階下まで転落し、病院に搬送された。入院時の頸椎X線写真(A)、CT(B)及びMRI(C)を示す。徒手筋力テストによる上下肢の筋力評価の推移を表に示す。感覚鈍麻は持続しているが、2週後には排尿は自力で可能となった。受傷4週以降の治療で正しいのはどれか。

1: 車椅子での生活自立をゴールとして設定する。

2: 痙縮の増悪を考えて筋力増強訓練を禁止する。

3: 手指に関節拘縮を生じやすいので留意する。

4: 両側長下肢装具を作製して歩行訓練を行う。

5: 食事動作にはBFOの利用を検討する。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第96問

ダニエルスらによる体幹の徒手筋力テストで正しいのはどれか。

1: 体幹屈曲の段階4(Good)では両腕を頭の後ろに組んで行う。

2: 体幹屈曲の段階1(Trace)、段階2(Poor)では側臥位で行う。

3: 体幹回旋の段階5(Normal)、段階4(Good)では片側ずつ胸部に抵抗を加える。

4: 体幹伸展の段階2(Poor)では腹臥位で行う。

5: 頸部筋群の筋力は体幹の徒手筋力テストに影響を与えない。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第12問

27歳の男性。オートバイ事故による頸髄損傷。Zancolliの頸髄損傷分類で右C6B1、左C6A。関節可動域に制限はない。体幹を前傾させると上肢で支持することは困難である。動作の写真を別に示す。上肢による支持を可能にするために強化が必要な筋はどれか。2つ選べ。

1: 上腕筋

2: 棘下筋

3: 肩甲下筋

4: 三角筋前部線維

5: 僧帽筋上部線維

- 答え:2 ・4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第50問

運動方向と代償運動を起こす筋との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩関節屈曲-上腕二頭筋

2: 肩関節外旋-円回内筋

3: 母指内転-長母指屈筋

4: 股関節外転-大腿筋膜張筋

5: 膝関節屈曲-薄筋

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

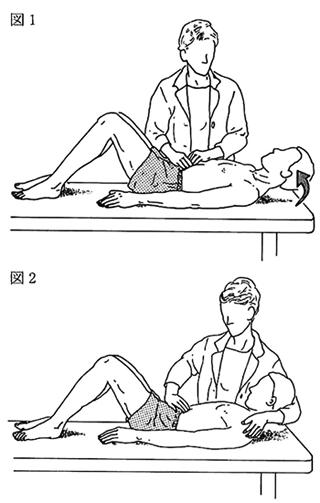

第49回午後:第2問

Danielsらの徒手筋力テストで、体幹屈曲の段階2以下では判定のために3段階の操作が示されている。検査肢位を図に示す。段階2が確定するのはどれか。2つ選べ。

1: 図1で頭を持ち上げるように教示したとき、頭は持ち上がったが肩甲骨が床から離れなかった。

2: 図1で頭を持ち上げるように教示したとき、頭を持ち上げることができなかった。

3: 図2で体幹前屈を教示したとき、胸郭に凹みが生じた。

4: 図2で体幹前屈を教示したとき、胸郭は凹まなかったが腹直筋の収縮を触知できた。

5: 図2で咳をするように教示し、咳はできなかったが腹直筋の収縮を触知できた。

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する