第36回午前第5問の類似問題

第41回午前:第26問

75歳の男性。右視床出血による左片麻痺。発症後3週でブルンストローム法ステージ上肢II・下肢III。平行棒内立位で図のような症状がみられた。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 立位で治療者が左側から繰り返し押し返す。

2: 座位でのバランス訓練を行う。

3: 鏡を見せて立位保持訓練を行う。

4: 健側下肢への体重負荷訓練を行う。

5: 高い座面の椅子から立ち上がり訓練を行う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第71問

パーキンソン病患者(ヤールの重症度分類ステージIII)の理学療法で正しいのはどれか。

1: 寝返り動作では体幹を丸太状にして身体を回旋させる。

2: 椅子からの立ち上がりでは身体重心を後方に移動させる。

3: 立位保持では脊柱を前屈して重心を前方に移動させる。

4: 平地歩行では歩行路に設置した横線をまたぎ歩かせる。

5: 階段昇降では下肢のリズムに合わせて両腕を大きく振らせる。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第32問

大腿骨頸部骨折に対して後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導で正しいのはどれか。

1: 和式トイレで排泄する。

2: 割り座で足の爪を切る。

3: あぐら座位で靴下をはく。

4: 患側下肢から階段を昇る。

5: 椅子に座って床の物を拾う。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

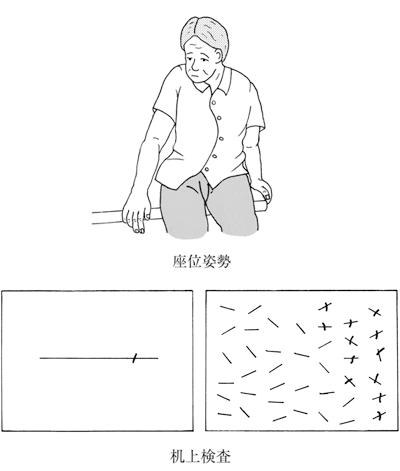

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。座位姿勢と机上での検査結果を図に示す。理学療法として誤っているのはどれか。

1: 視覚探索課題を行う。

2: 後頸部に振動刺激を行う。

3: 車椅子の右側のブレーキレバーを延長する。

4: 対象物が右へ偏倚するプリズム眼鏡をかけて練習する。

5: 車椅子駆動時に進行方向の左側に注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第38問

立位訓練中に転倒した患者が倒れたまま痛みを訴えている。作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 車椅子に乗せる。

2: 血圧を測定する。

3: SpO2を測定する。

4: 主治医に連絡する。

5: 痛みの部位を確認する。

- 答え:1

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第73問

成人の静止立位で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 重心位置は第2腰椎のやや前方にある。

2: 小児よりも身長に対する重心位置が高い。

3: 頭部の重心線は環椎後頭関節の前を通る。

4: 重心線は膝関節軸の後方を通る。

5: 重心線は足関節軸の前方を通る。

- 答え:3 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第36問

脳性麻痺の痙直型両麻痺で生じやすい肢位はどれか。

1: 踵足

2: 外反母趾

3: 股関節外転位

4: 股関節外旋位

5: クラウチング肢位

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第74問

痙直型両麻痺児の理学療法において促通すべき運動・反射はどれか。2つ選べ。 ア.背臥位で股関節内転運動イ.座位で股関節内旋運動ウ.座位で骨盤前傾運動エ.立位で下肢相反運動オ.立位で陽性支持反射

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第33問

関節リウマチ患者に対する生活指導で正しいのはどれか。

1: 枕は高くする。

2: 歩幅は大きくする。

3: 手関節は掌屈位を保つ。

4: 本は眼の高さに置いて読む。

5: 茶碗は指間を拡げて支える。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第45問

脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

1: 上衣を右上肢から着衣する。

2: 浴槽に右下肢からまたいで入る。

3: 階段を上るときに左下肢を先に出す。

4: 階段を下りるときに右下肢を先に出す。

5: 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第11問

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1: 座位時は足を挙上しておく。

2: 移動時に車椅子を利用する。

3: 立ち上がり運動を繰り返す。

4: 前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5: 右側プラスチック短下肢装具を装着する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第12問

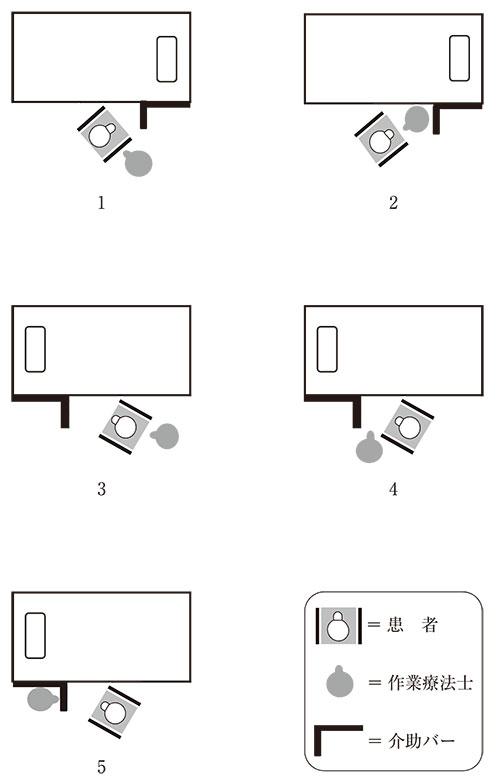

70歳の男性。脳血管障害による左片麻痺。車椅子からベッドへの移乗は介助バーを使用して1人で何とか可能である。初回評価時の車椅子からベッドへの移乗場面において、ベッド、車椅子、介助バー及び作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第10問

65歳の女性。脳梗塞。右片麻痺発症後5日目。重度の麻痺。意識清明。安静時血圧は正常範囲で安定している。理学療法で誤っているのはどれか。

1: バイタルサインは理学療法実施前、実施中、実施後にチェックする。

2: 安静時の患側上肢の肩甲帯は前方突出位に保持する。

3: 安静時の患側下肢は股関節伸展・外転・外旋位および膝伸展位に保持する。

4: ベッドサイドで患肢の他動的関節可動域訓練を行う。

5: ベッド上でバックレストを用いた座位訓練を行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第50問

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者の車椅子動作で自立困難なのはどれか。

1: ベッドからの側方移乗

2: ベッドからの前方移乗

3: 洋式便器からの移乗

4: 床からの移乗

5: 乗用車からの移乗

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第6問

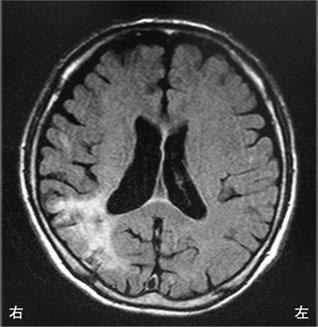

65歳の男性。右利き。脳梗塞による片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。回復期リハビリテーション病棟では車椅子で移動している。発症後3か月の頭部MRIを示す。この患者が基本動作練習を開始した際に観察されるのはどれか。

1: 左側からの方が起き上がりやすい。

2: 座位練習で右手を支持に使うことができない。

3: 立位保持では両下肢に均等に荷重ができる。

4: 車椅子駆動の際に廊下の左壁によくぶつかる。

5: 練習を繰り返しても装具装着の手順を間違える。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第9問

5歳の男児。アテトーゼ型四肢麻痺。未定頸で体幹のコントロールは悪く、自力での寝返りと座位保持はできない。臥位姿勢では、下肢のはさみ肢位を伴う後弓姿勢がしばしばみられ、緊張性頸反射と緊張性迷路反射は残存している。この児に座位保持装置を作製する際に必要な調整で誤っているのはどれか。

1: ヘッドレストを付ける。

2: リクライニング式にする。

3: 胸ベルトを付ける。

4: 座面を水平に保つ。

5: 骨盤ベルトを付ける。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第27問

坐骨部褥瘡の既往がある脊髄損傷者の車椅子座位の対応で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: アームサポートを通常よりも低くする。

2: フットサポートを通常よりも高くする。

3: 移乗前にクッションのしわをのばす。

4: 定期的に前屈み姿勢を取らせる。

5: リクライニングを禁止する。

- 答え:3 ・4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第4問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。JCS(Japan coma scale)は1桁。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIであった。飲水でひどくむせていた。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 間接的嚥下訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第11問

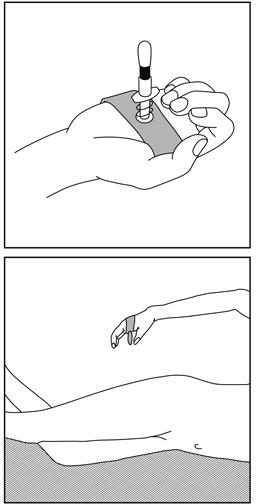

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

66歳の女性。左変形性股関節症。後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた。全荷重で術後リハビリテーション中である。退院後の生活指導として正しいのはどれか。

1: 和式トイレを使用する。

2: 椅子に座る際には足を組む。

3: 椅子は通常よりも低いものを選ぶ。

4: 床のものを拾うときには非術側を前に出す。

5: 端座位で靴にかかとを入れるときは外側から手を伸ばす。

- 答え:4

- 解説:後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた患者は、脱臼のリスクを考慮した生活指導が必要です。選択肢の中で正しいのは、床のものを拾うときに非術側を前に出すことです。

- 和式トイレはしゃがみ込む姿勢で使用するため、後方切開で筋肉が切開されている場合、脱臼の危険があります。したがって、和式トイレの使用は避けるべきです。

- 椅子に座る際に足を組むと、股関節が外旋・外転し、外旋筋が緩む。このとき、膝へ外力がかかると大腿骨の長軸に対して前方から後方への力が働き、脱臼しやすくなるため、足を組むことは避けるべきです。

- 低い椅子は股関節の屈曲が増大するため、後方侵入した部分への負荷がかかりやすくなります。そのため、通常よりも低い椅子を選ぶことは避けるべきです。

- 床のものを拾うときに非術側下肢を前に出すと、術側下肢は相対的に後方になり、股関節は伸展方向に働く。この姿勢は後方侵入手術で脱臼の危険が少ないため、作業姿勢として推奨できます。正しい選択肢です。

- 端座位で靴にかかとを入れるときに外側から手を伸ばすと、股関節屈曲が増大する。後方侵入手術を受けた患者には、長柄の靴ベラを使用させ、股関節屈曲姿勢を少なくする動作指導を行うことが適切です。この選択肢は間違いです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する