第35回午前第65問の類似問題

第53回午後:第40問

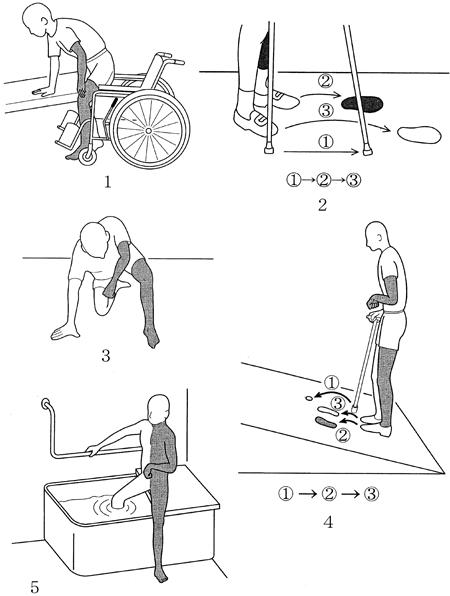

脳卒中後の左片麻痺の患者が車椅子からベッドへの移乗動作を行う際の介助方法として適切なのはどれか。

1: 装具は外して行う。

2: 車椅子の後方から介助する。

3: 車椅子上で殿部を前方に移動させておく。

4: ベッドに対して車椅子を平行に設置する。

5: ベッドの高さは車椅子の座面より高くしておく。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第50問

左半側無視の症状がある回復期の左片麻痺患者への生活指導で誤っているのはどれか。

1: 本人の関心があるものを左側に置くようにする。

2: 見落としがちなものはメモする習慣をつける。

3: 鏡を見せて体幹の傾きに気付かせる。

4: 入浴時に左上下肢をしっかりこするようにする。

5: 食事の始めにお盆のふちをたどるようにする。

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第42問

中等度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 良肢位保持のため、麻痺側の股関節を外旋位とする。

2: 麻痺側の肩関節に対する関節可動域運動は、早期から全可動範囲で行う。

3: 他動的関節可動域運動では、素早く麻痺肢を動かして伸張反射を誘発する。

4: 覚醒した患者では、麻痺の進行が止まっていれば座位訓練を開始する。

5: 非麻痺側の筋力増強訓練は、麻痺の回復を阻害する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第31問

小脳失調患者の上肢の協調性向上を目的とした方法で正しいのはどれか。

1: 上肢遠位部に弾性緊迫帯を巻く。

2: 上肢遠位部に重錘を負荷する。

3: 筋にタッピング刺激を与える。

4: 筋に寒冷刺激を与える。

5: 筋の他動伸張を行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

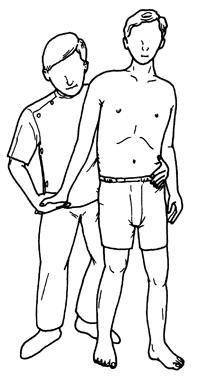

発症早期の重度左片麻痺患者の歩行訓練における理学療法士の対応で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 患者の左側から左上肢を抱え込む。

2: 患者の右前方から右上肢を持つ。

3: 患者の前方から両上肢を引く。

4: 患者の後方から両腋窩を支える。

5: 患者の正面から両肩を持つ。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第66問

摂食・嚥下障害患者の指導で適切でないのはどれか。

1: 下顎を引いた姿勢を促通する。

2: 顎の水平方向の運動を促通する。

3: 口唇の閉鎖運動を促通する。

4: 口腔内の過敏性を緩和する。

5: 口呼吸を促通する。

- 答え:5

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第49問

慢性関節リウマチ患者の生活指導で正しいのはどれか。

1: 椅子からの起立は手指をシートについて行う。

2: 起き上がり動作は下肢振り上げ動作の反動を利用する。

3: 鞄を手に持つよりリュックサックの利用を勧める。

4: 柄のあるコップであれば片手使用を勧める。

5: ビンの蓋を左手で開ける。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第49問

オーバーヘッド・サスペンションリングの適用として誤っているのはどれか。

1: 成人アテトーゼ型脳性麻痺患者の食事用補助具として用いる。

2: 脳卒中片麻痺で上肢のブルンストローム法ステージIIの患者の訓練に用いる。

3: 腋窩神経麻痺患者の筋再教育訓練に用いる。

4: 頸髄損傷(第5頸髄節まで機能残存)患者の上肢動作の補助具として用いる。

5: ギラン・バレー症候群で肩・肘関節の屈筋筋力が2(Poor)の患者の訓練に用いる。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第90問

慢性呼吸不全で息切れのある患者のADLの指導で誤っているのはどれか。

1: リーチャーの利用

2: かぶりシャツの着用

3: 手すりの設置

4: 洋式トイレの使用

5: 半身浴の励行

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第59問

脳卒中片麻痺の肩手症候群で誤っているのはどれか。

1: 手指の腫脹から始まる。

2: ブルンストローム法ステージ上肢IV以上で起こりやすい。

3: 肩甲骨は内転・下方回旋をとりやすい。

4: 肩の他動的外転・外旋が制限されやすい。

5: 鎮痛にはTENSが用いられる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第35問

呼吸器疾患患者へのADL指導で正しいのはどれか。

1: 食事動作:食事台を高くする。

2: 歯磨き動作:肩関節外転位の姿勢を保つ。

3: 上衣の更衣動作:前開きよりもかぶり型の衣服を選択する。

4: 下肢の洗体動作:長柄のブラシを使用する。

5: 洗髪動作:前かがみで洗う。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第98問

てんかん患者の作業療法で誤っているのはどれか。

1: 生活技能訓練を行う。

2: 役割に応じた責任を持たせる。

3: 休息のタイミングを習得させる。

4: 視覚刺激の強い作業を導入する。

5: 発作の予兆を把握する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第37問

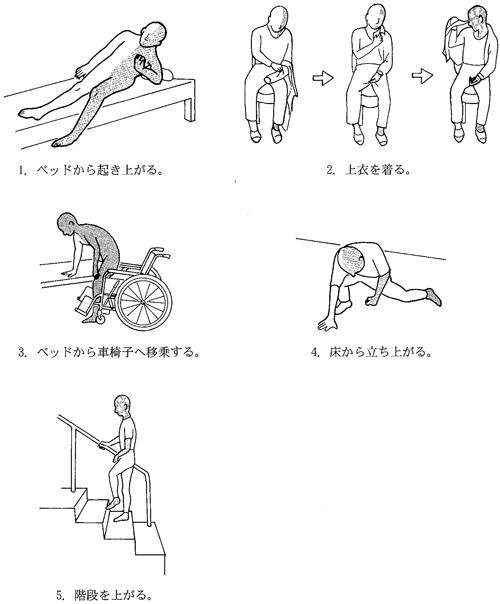

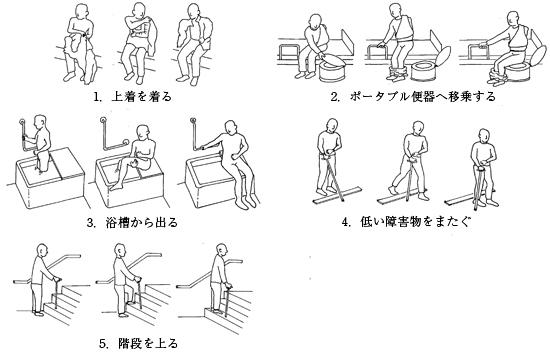

左片麻痺のADLの指導で適切でないのはどれか。

1: ベッドへ移乗する。

2: 平地を杖で歩く。

3: 床から立ち上がる。

4: 坂道を昇る。

5: 浴槽へ入る。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第45問

脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

1: 上衣を右上肢から着衣する。

2: 浴槽に右下肢からまたいで入る。

3: 階段を上るときに左下肢を先に出す。

4: 階段を下りるときに右下肢を先に出す。

5: 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第45問

球麻痺を伴う筋萎縮性側索硬化症患者とその家族への在宅指導で適切でないのはどれか。

1: 自己導尿

2: 摂食指導

3: 吸引器の取扱い

4: 電動車椅子操作

5: コミュニケーションエイドの使用法

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第3問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する