第35回午前第58問の類似問題

第41回午前:第50問

外傷性脳損傷のADLの予後と関連しないのはどれか。

1: 昏睡の期間

2: 除皮質肢位の有無

3: 外傷性健忘の期間

4: 共同性注視障害の有無

5: 半盲の有無

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第99問

外傷性脳損傷のADLの予後と関連しないのはどれか。

1: 昏睡の期間

2: 除皮質肢位の有無

3: 外傷性健忘の期間

4: 共同性注視障害の有無

5: 半盲の有無

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第72問

誤っている組合せはどれか。

1: 脳卒中片麻痺-ループ付タオル

2: アテトーゼ型脳性麻痺-ソックスエイド

3: 頸髄損傷-万能カフ

4: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-マイクロスイッチ

5: 関節リウマチ-ボタンエイド

- 答え:2

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第57問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのADL(厚生省筋萎縮症研究班機能障害分類による。)について適切でないのはどれか。

1: ステージ2-階段昇降が片手手すりで可能

2: ステージ3-椅子からの起立可能

3: ステージ4-独歩で5 m以上可能

4: ステージ5-歩行器歩行が可能

5: ステージ6-ずり這い可能

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

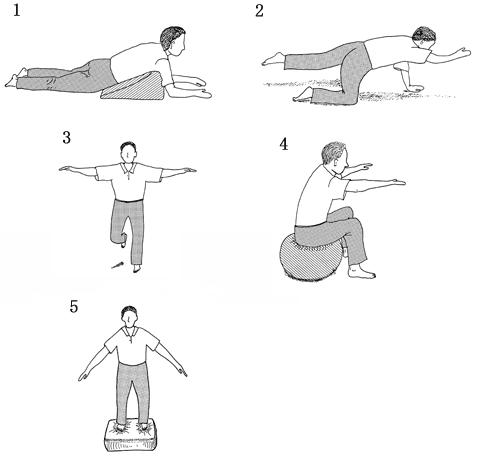

第47回午前:第11問

50歳の男性。Parkinson病。4年前から右足のふるえが出現し、抗Parkinson病薬を服用している。ADLは自立し、家事を行うことはできているが、作業に時間がかかるようになった。最近、下り坂の途中で足を止めることができず、前方へ転倒するようになったという。自宅でバランス練習を行うことになった。練習方法として適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第30問

脳卒中片麻痺の亜脱臼に対する肘屈曲型アームスリングのチェックアウトで正しいのはどれか。

1: 頸部で上肢を支持する。

2: 肩関節は内旋位とする。

3: 前腕は回外位とする。

4: 手関節は掌屈位とする。

5: 手部は肘関節より低くする。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

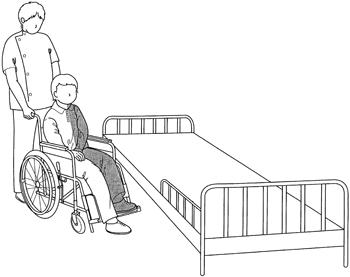

第39回午前:第8問

左片麻痺患者。移乗はFIMで3。車椅子からベッドへの移乗動作の開始直後の場面で適切なのはどれか。

1: 介助者の位置

2: 車椅子の向き

3: 患側下肢の位置

4: 健側下肢の位置

5: 前輪の向き

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第71問

上肢の運動失調が著明な患者に適切でないのはどれか。

1: 文字盤を大きくした電話機

2: 太柄のスプーン

3: 吸い口付湯呑み

4: リーチャー

5: 歩行車

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第59問

片麻痺患者の自助具で適切でないのはどれか。

1: 台つき爪切り

2: 洗体ブラシ

3: 滑り止めシート

4: 釘付きまな板

5: ソックスエイド

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第12問

70歳の男性。右利き。右内頸動脈閉塞による左片麻痺のため回復期リハビリテーション病棟に入院中。意識清明。日用物品の使用に不便はないが、右側を向いていることが多く、左側の対象物への気付きが遅れることがある。物事には積極的に取り組む一方で、他者へ脈絡なくたびたび話しかけてしまう。この時期の患者の評価法として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: Apathy scale

2: BIT

3: FAB

4: GATB

5: WAB

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

21歳の男性。運送会社勤務。外傷性脳損傷。事故後3か月経過。麻痺はなく身辺動作は可能であるが時々促しが必要である。外出の目的や頼まれた用事を途中で忘れてしまう。課題遂行を習慣化するための方法で適切でないのはどれか。

1: 作業を簡略化し繰り返す。

2: 自分なりの作業方法を選択する。

3: 作業予定と進行度とを照合する。

4: メモを利用する。

5: 忘れた課題を時間をかけて思い出す。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

85歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。歩行練習中に下肢装具の条件を変えて歩行を比較したところ、底屈制動を軽減して中足足根関節部以遠の可撓性を高めることで歩幅が増加した。改善に影響を与えた麻痺側の主な歩行周期はどれか。

1: 荷重応答期

2: 立脚中期

3: 立脚後期

4: 遊脚中期

5: 遊脚後期

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第68問

適切でない組合せはどれか。

1: 伸展パターンの強い痙直型脳性麻痺児-床に腰をおろした更衣指導

2: 非対称性姿勢の強いアテトーゼ型脳性麻痺児-正中位保持での食事指導

3: 筋緊張の低いダウン症児-前傾したバランスボードを用いた立位での遊び

4: 点頭てんかん児-電動車椅子の操作指導

5: 体幹変形を生じた重症心身障害児-座位保持装置の使用

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第14問

70代の女性。Alzheimer型認知症の診断を受けデイケアを利用しながら自宅で生活を続けている。独歩での移動は可能であるが、屋外では道に迷う。IADLは全介助である。感情のコントロールができなくなり、デイケア施設職員に文句を言ったり介護に抵抗することもある。この患者に特徴的にみられる症状や障害で正しいのはどれか。

1: 幻 視

2: 人格変化

3: 意識混濁

4: 不全片麻痺

5: 視空間認知の障害

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

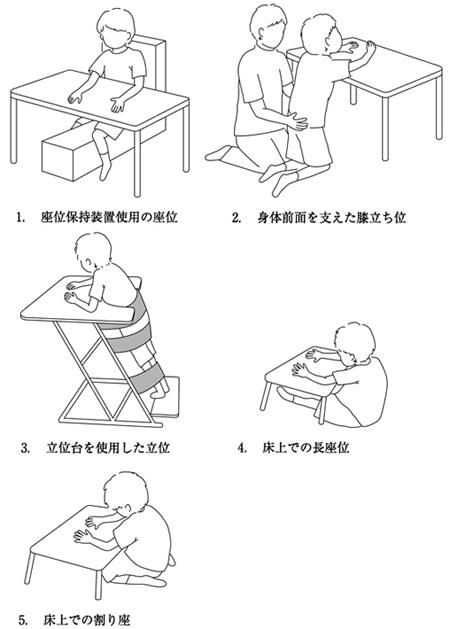

第50回午前:第7問

10歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、手で支持すれば座位が可能。わずかな距離は寝返りで移動する。電動車椅子を練習中である。この児が机上で道具の操作を練習する際に、上肢を効果的に使用するための姿勢として最も難易度が高いのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第53問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)の女性患者で、自立が最も難しいと考えられるのはどれか。

1: 手すりを使用して起き上がる。

2: ベッド上でズボンをはく。

3: 車椅子上でループ付き靴下をはく。

4: 車椅子上で自己導尿を行う。

5: トランスファーボードを使用して車に移乗する。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第7問

72歳の女性。右中大脳動脈領域の脳梗塞による左片麻痺。立位時に左下肢の外旋と足部内反が著明であり、歩行時に装具を装着している。最も適応となりにくいのはどれか。

1: ツイスター

2: 非麻痺側補高

3: 逆Thomasヒール

4: 外側フレアヒール

5: 内側Yストラップ

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

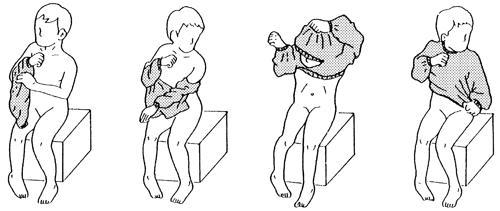

第38回午前:第37問

図は脳性麻痺児の着衣動作である。脳性麻痺のタイプはどれか。

1: 痙直型四肢麻痺

2: 痙直型両麻痺

3: 痙直型片麻痺

4: 失調症

5: アテトーゼ型

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する