第35回午前第58問の類似問題

第54回午前:第7問

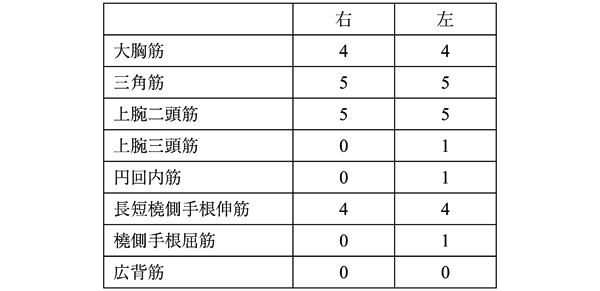

20歳の男性。頸髄完全損傷。受傷3週後のDanielsらの徒手筋力テストにおける上肢の評価結果を示す。この患者が獲得する可能性の最も高いADLはどれか。

1: 床から車椅子へ移乗する。

2: 10 cmの段差をキャスター上げをして昇る。

3: ベッド上背臥位からベッド柵を使用せずに寝返る。

4: ベッド端座位のプッシュアップで20 cm殿部を持ち上げる。

5: 車椅子上、体幹前屈位からアームサポートに手をついて上半身を起こす。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第8問

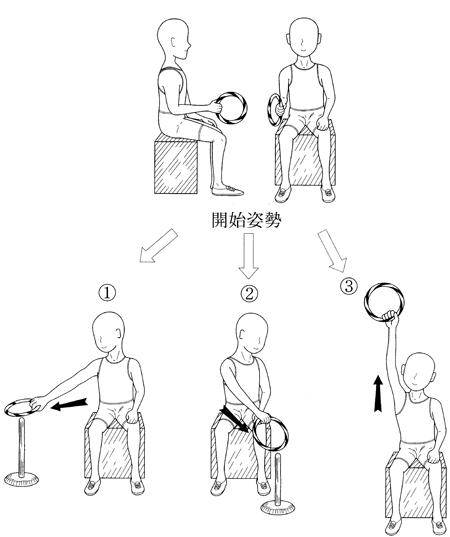

脳卒中による右片麻痺患者に対する上肢の随意性向上を目的としたアプローチで、易しい順に並んでいるのはどれか。

1: ①-②-③

2: ①-③-②

3: ②-①-③

4: ②-③-①

5: ③-②-①

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者の発症後初期の安静臥床時における患側上肢の肢位で誤っているのはどれか。 ア.側臥位では患側を上にする。イ.背臥位では肩の下に枕を置く。ウ.肘は90゚屈曲位に置く。エ.手は心臓より低い位置に置く。オ.母指は対立位に置く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上衣着脱は被りタイプから練習する。

2: コンピュータの入力デバイスを検討する。

3: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

4: 自己導尿ができるようにカテーテル操作を練習する。

5: 車椅子上で起立性低血圧が起こったときは前屈位をとる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法の適切性について問われています。選択肢の中で適切でないものを選ぶ必要があります。

- C6機能残存の患者ではつまみ動作が困難で、ボタンやファスナーの取扱は特殊な自助具を使用するか、修練しないと難しい。最初は被りタイプの上衣の着衣から練習するとよいため、選択肢1は適切です。

- 手指屈曲と伸展の分離した運動が障害された患者では、キーボード入力には自助具やタッチセンサーによる入力デバイスを導入するなどの検討をするとよいため、選択肢2は適切です。

- 選択肢3は適切でないです。便座で座薬の挿入を行えるのはC7機能残存レベル以上とされ、C6機能残存の排便は、最初はベッド上で行われることが多い。しかし、排便時に腹圧をかける姿勢は臥位よりも座位のほうが有利であり、座薬の挿入なしに排便できる際は、座位での排便もできるように練習する必要性は高い。

- 男性のC6機能残存レベルでは、カテーテルによる自己導尿が可能である。女性はベッド上開脚位であればC6Bから実施できる可能性があるため、カテーテル操作の練習を行うとよいため、選択肢4は適切です。

- 車椅子上で起立性低血圧が起きたときは、頭部への血流を回復させるため、前屈位やバックレストにもたれるなどの自己対応ができるように練習しておくとよいため、選択肢5は適切です。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第45問

脳卒中片麻痺の歩行訓練で阻害因子となりにくいのはどれか。

1: 半側空間無視

2: 表在感覚障害

3: 膝関節屈曲拘縮

4: 弛緩性麻痺

5: 疼痛

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第17問

70歳の男性。3年前に右手の振戦によってParkinson病を発症し、在宅で治療を行っている。ADLは自立していたが、1か月前に風邪をひいてから歩く速さが遅くなり、歩行の際に一歩めが思うように前に出ず、歩き出してからも前方に転びそうになることが多いという。在宅での理学療法における歩行指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 両下肢に弾性包帯を装着する。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: 一歩目を小さく前に出すよう指導する。

4: 床にはしご状の目印を付けてまたがせる。

5: かけ声などをかけてもらいながら歩くよう指導する。

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第14問

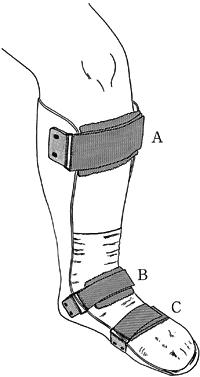

54歳の男性。脳卒中左片麻痺。足部に中等度の痙性があり、内反尖足位となっている。膝の上から圧迫を加えて装具を装着すると図のような状態となり、歩行練習の最後まで踵部が装具から離れることはない。装具のベルトをかける手順として適切なのはどれか。

1: A→B→C

2: A→C→B

3: B→A→C

4: B→C→A

5: C→A→B

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第73問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのステージ4(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)のADLで誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.平地歩行は可能イ.車椅子操作は可能ウ.両手手すりでの階段昇降は可能エ.椅子からの立ち上がりは可能オ.ずり這い移動は可能

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第31問

脳卒中片麻痺患者の歩行時麻痺側下肢の特徴はどれか。2つ選べ。

1: 立脚相の足内側接地

2: 立脚相の膝関節外側動揺

3: 遊脚相の内反尖足

4: 遊脚相の膝関節過伸展

5: 遊脚相の股関節外転外旋

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

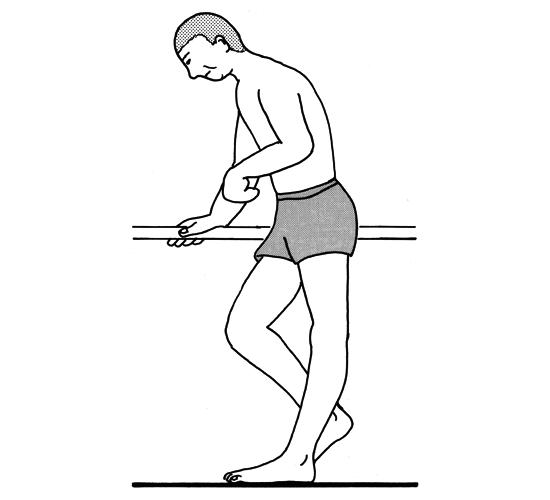

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

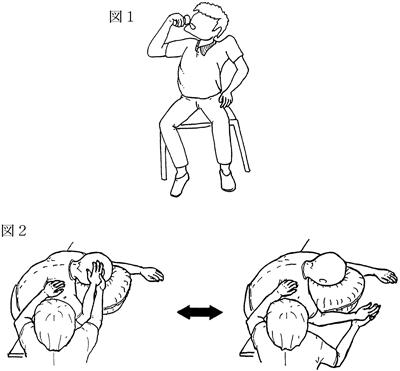

第41回午前:第9問

53歳の男性。脳出血による右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上肢IV・手指IIIでやや痙縮が強い。麻痺側でコップの水を飲んでもらったところ図1のような反応がみられた。このような反応を軽減するための訓練として図2のような動作を行う際に注意すべき点で適切でないのはどれか。

1: 麻痺側上肢の運動に抵抗をかける。

2: 麻痺側肩関節は外旋位に保持する。

3: 非麻痺側上肢をリラックスさせる。

4: 麻痺側肩甲帯の前方突出を保持する。

5: 頸部と体幹は軽度屈曲を保持する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

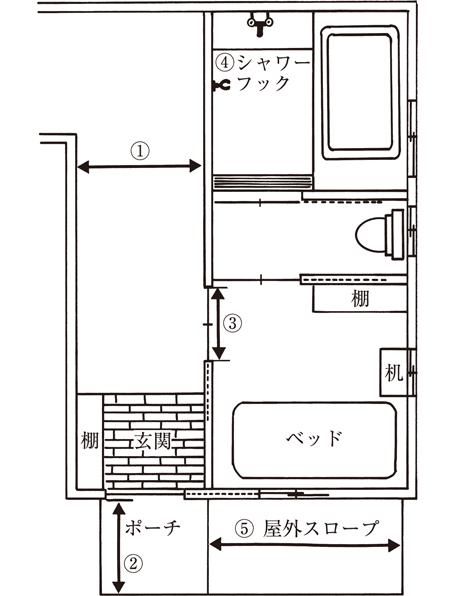

第57回午後:第8問

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第12問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅱ、下肢Ⅲ。下肢の随意運動は共同運動がわずかに認められる程度である。歩行はT字杖にて室内は自立している。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第19問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。AFOとT字杖とで屋内歩行が自立した。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 自宅室内ではAFOを使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: セーターは座位で着脱する。

4: ズボンは立位で着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第71問

アテトーゼ型脳性麻痺児の症状とアプローチとの組合せで適切でないのはどれか。

1: 定頸不良-腹臥位での頭部挙上

2: 体幹過伸展-座面の高い椅子での座位訓練

3: 動的バランス不良-セラピーボールでのバランス訓練

4: 手指の過伸展-ビンの蓋の開け閉め

5: 目と手の協調障害-ペグ差しの練習

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第52問

片麻痺者の非利き手に対する書字訓練で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 肩や肘を使って書くようにする。

2: 図形の塗りつぶしや塗り絵から導入する。

3: 筆記具を保持した手の尺側は机上につけておく。

4: 麻痺側上肢は同側の膝に載せておく。

5: 太柄や手装具にペンを固定した自助具を利用する。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第11問

75歳の女性。1か月前に脳梗塞右片麻痺を発症した。ブルンストローム法ステージは上肢II・手指II・下肢III。現在のADLは次のとおりである。整容は自立。食事、着替え、車椅子・ベッド間の移乗、トイレ動作、歩行は部分介助。排便、排尿とも失禁はない。階段昇降と入浴は全介助である。Barthel indexは何点か。

1: 15点

2: 30点

3: 45点

4: 60点

5: 75点

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する