第35回午前第52問の類似問題

第35回午前:第59問

他動運動の目的で適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮の予防

2: 筋力の維持

3: 筋長の維持

4: 末梢循環の改善

5: 固有受容器に対する刺激

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第85問

多発性硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 痙縮に対して寒冷療法を行う。

2: 麻痺に応じて装具療法を行う。

3: 不随意運動には重錘を装着する。

4: 筋力増強訓練は高負荷低頻度で行う。

5: 視力障害には他の感覚による代償訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第48問

廃用症候群の症状と予防法の組合せで誤っているのはどれか。

1: 起立性低血圧――離床

2: 筋力低下――――神経筋電気刺激

3: 骨萎縮―――――機能的電気刺激

4: 褥瘡――――――体位変換

5: 深部静脈血栓――弾性ストッキング

- 答え:3

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第65問

痙性対麻痺に対するハムストリングスの持続的伸張で誤っているのはどれか。

1: 膝関節屈曲拘縮の改善

2: 膝関節屈筋痙縮の抑制

3: 股関節内転筋の促通

4: 長座位安定性の向上

5: 股関節可動域の増大

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第91問

片麻痺患者の椅子からの立ち上がり訓練で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.訓練初期には座面の低い椅子を用いる。イ.椅子に深く腰掛けて行う。ウ.体幹の前屈から動作を始める。エ.健側の足を手前に引いてから立ち上がる。オ.立位からゆっくり座ることを行う。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第90問

集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1: 安全面から歩行練習は行わない。

2: squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。

3: 頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。

4: 総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。

5: 体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

- 答え:2

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第43問

脳卒中片麻痺の機能障害(impairment)に対する理学療法はどれか。

1: 歩行訓練

2: 関節拘縮の改善

3: 利き手の交換

4: 補装具の使用

5: 環境の改善

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

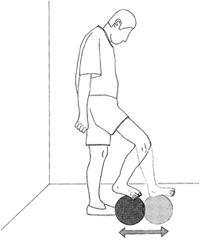

第45回午前:第10問

脳卒中右片麻痺患者に対する訓練を図に示す。患者はボールに右足を乗せ、ボールを前後に転がしている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1: 立位バランス改善

2: 腹筋・背筋の協調運動

3: 麻痺側下肢の支持性向上

4: 麻痺側下肢の屈筋強化

5: 非麻痺側下肢の伸筋強化

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第59問

軽度認知症を伴う保存的治療中の高齢骨折患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 病前生活、特に趣味などに関連した作業を行う。

2: 患者同士の交流ができる場面を設定する。

3: 日時、場所、ニュースなどの会話を心がける。

4: 固定中の関節には等張性運動を用いた作業で筋萎縮を防ぐ。

5: 局所の固定を妨げない関節には可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第99問

疾患と歩行指導との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

2: 脊髄小脳変性症-松葉杖

3: デュシェンヌ型筋ジストロフィー-バネ付き長下肢装具

4: シャルコー・マリー・トゥース病-短下肢装具

5: 慢性関節リウマチ-四輪型歩行器

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第50問

頸髄損傷の早期理学療法とその目的との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肺理学療法-無気肺の予防

2: 他動的関節可動域訓練-関節拘縮の予防

3: 座位訓練-横隔膜の筋力強化

4: 残存筋の自動介助訓練-筋力の維持・改善

5: 体位変換-褥瘡の予防

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第65問

ベッドサイドで行う対麻痺患者の下肢深部静脈血栓症の予防で誤っているのはどれか。

1: 早期離床を促進する。

2: 両下肢に寒冷療法を行う。

3: 両下肢の他動運動を行う。

4: 両下肢に間欠的空気圧迫法を行う。

5: 両下肢に弾性ストッキングを装着する。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

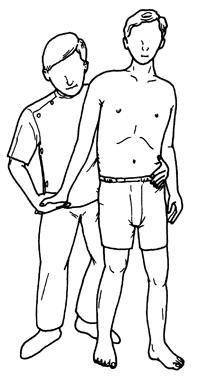

第35回午前:第3問

図は脳卒中右片麻痺の理学療法である。誤っているのはどれか。

1: 患側下肢の反張膝を防止している。

2: 患側下肢の足関節背屈を促通している。

3: 患側上肢の屈筋を持続的に伸張している。

4: 患側への重心の移動を訓練している。

5: 患側股関節の伸展を促している。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第44問

疾患と運動療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 腰痛症-ウイリアムス体操

2: 失調症-フレンケル体操

3: 五十肩-コッドマン体操

4: 圧迫骨折-ベーラー体操

5: 変形性膝関節症-バージャー・アレン体操

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第58問

骨粗鬆症について適切でないのはどれか。

1: 閉経後の女性に生じやすい。

2: ステロイド治療により生じやすい。

3: 大腿骨頸部骨折をきたしやすい。

4: 脊椎圧迫骨折ではコルセットを装着する。

5: 高齢者の腰背痛には体幹前屈を指導する。

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第23問

40歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から2年で、下肢には軽度の痙性麻痺が認められ、膝折れやつまずきなどの歩行障害が出現している。上肢は筋萎縮が著明で食事や衣服着脱は全介助。構音障害も出現している。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 上肢のROM訓練

3: 上肢の抵抗運動訓練

4: 立位バランス訓練

5: 短下肢装具での歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第31問

小脳失調患者の上肢の協調性向上を目的とした方法で正しいのはどれか。

1: 上肢遠位部に弾性緊迫帯を巻く。

2: 上肢遠位部に重錘を負荷する。

3: 筋にタッピング刺激を与える。

4: 筋に寒冷刺激を与える。

5: 筋の他動伸張を行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第66問

廃用症候群に含まれないのはどれか。

1: 筋萎縮

2: 尿路結石

3: 骨粗鬆症

4: 反張膝

5: 体力低下

- 答え:4

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第61問

多発性硬化症の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙 縮-全身温浴

2: 廃用性筋力低下-等張性筋力増強

3: 運動失調-重錘負荷

4: 耐久力低下-ボルグ指数11の運動

5: 歩行時尖足-短下肢装具

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第57問

アテトーゼ型脳性麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 脊柱を伸展位にして寝返り訓練

2: 緊張性頸反射の抑制

3: 頭部を正中位にして立ち上がり訓練

4: 足底を全面接地して立位バランス訓練

5: パラシュート反応を誘発して上肢の外転

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する