第34回午前第63問の類似問題

第51回午前:第7問

56歳の女性。右利き。脳出血で右片麻痺となり、保存的療法にて発症後7日が経過した。意識は清明。右上肢および手指はBrunnstrom法ステージⅠ。右肩関節に軽度の亜脱臼を認めるが、疼痛や浮腫はない。現時点でこの患者の右上肢に行う治療として最も適切なのはどれか。

1: 筋再教育訓練

2: 利き手交換訓練

3: 間欠的機械圧迫

4: 渦流浴

5: パンケーキ型装具装着

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第16問

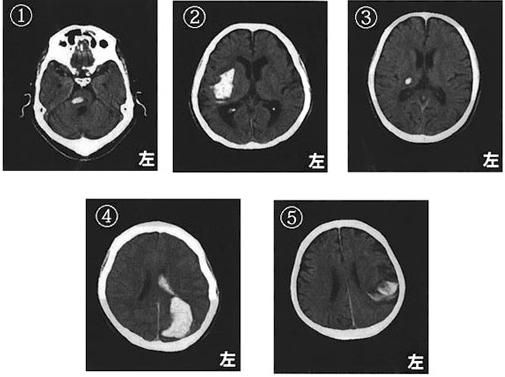

58歳の男性。右利き。職場で倒れているところを発見され搬入された。意識は傾眠状態であったが、発症後4日で改善した。この時点での発話には異常がない。左手足に重度の運動障害と感覚障害とを認める。筋緊張は低下している。視力・視野は正常であるが、顔面は常に右方に向け、指摘しても左側を見ようとしない。頭部CTを示す。この患者に該当すると考えられるのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第64問

頭部外傷患者にみられる障害の特徴で適切でないのはどれか。

1: 自発性低下のため指示が必要である。

2: 受傷前後のことを忘れている。

3: 簡単なテストもいらいらして中断する。

4: 復職しても仕事を続けることが困難である。

5: 動作性知能より言語性知能の低下が大きい。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

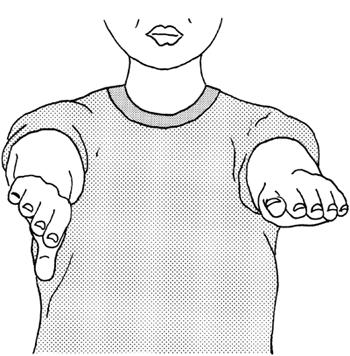

47歳の女性。多発性硬化症。30歳で発症し、寛解と増悪を繰り返した後、完全寛解していた。1週前に視力低下と小脳症状が出現し、入院となった。視神経と右小脳半球に脱髄を認める。過回内テストで図のような動きが観察された。この患者にみられる所見はどれか。

1: 振 戦

2: 運動分解

3: 測定異常

4: 協働収縮異常

5: 反復拮抗運動不能

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第62問

前交通動脈瘤破裂によるくも膜下出血で生じやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 錐体路徴候

2: 小脳性失調

3: 記銘力障害

4: 観念運動失行

5: 自発性低下

- 答え:3 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第9問

21歳の男性。8か月前、交通事故で頸髄損傷によって四肢麻痺となった。斜面台による起立訓練中に頭痛を訴えた。上半身の著明な発汗がみられ、脈拍は42/分であった。適切でないのはどれか。

1: 意識障害を確認する。

2: 血圧を測定する。

3: 頭部を低くする。

4: 留置バルーンカテーテルを開放する。

5: 便通を確認する。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

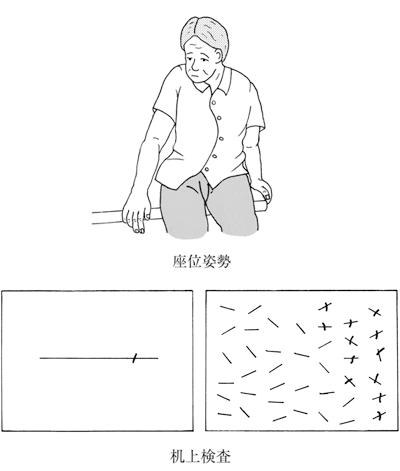

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。座位姿勢と机上での検査結果を図に示す。理学療法として誤っているのはどれか。

1: 視覚探索課題を行う。

2: 後頸部に振動刺激を行う。

3: 車椅子の右側のブレーキレバーを延長する。

4: 対象物が右へ偏倚するプリズム眼鏡をかけて練習する。

5: 車椅子駆動時に進行方向の左側に注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第33問

脳卒中発症後2週間以内に生じにくい合併症はどれか。

1: 意識障害

2: 消化管出血

3: 肩手症候群

4: 摂食嚥下障害

5: 深部静脈血栓症

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第88問

脳梗塞の原因で誤っているのはどれか。

1: 心房細動

2: もやもや病

3: 心臓弁膜症

4: Buerger(バージャー)病

5: 頸動脈粥状硬化

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第88問

脳血管障害の機能予後に関係しない因子はどれか。

1: 発症時の年齢

2: 高血圧症の有無

3: 病巣の部位

4: 病巣の大きさ

5: 脳循環障害の程度

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第71問

脳血栓と比較して脳出血に特徴的なのはどれか。

1: 活動時に発症しやすい。

2: 症状の進行が緩徐である。

3: 高齢者に多い。

4: TIAを前駆症候とする。

5: 意識障害は軽いことが多い。

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第13問

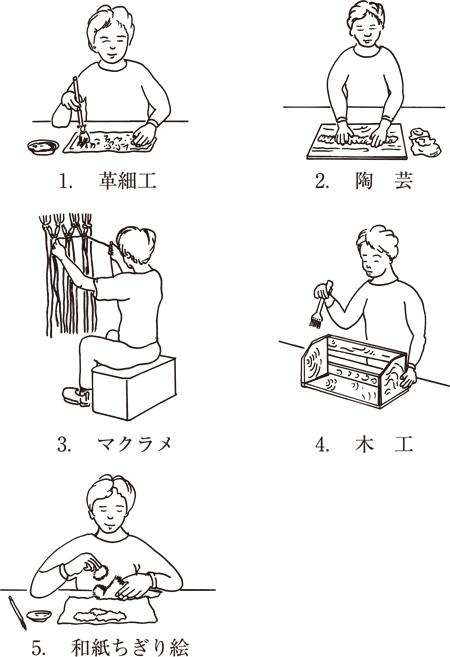

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅴであった。図の作業活動のうち、この患者が困難なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第25問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 患側の手に冷感がみられる。

2: 麻痺が重度の場合に発症しやすい。

3: 星状神経節ブロックは無効である。

4: 脳卒中発症後3週以内に生じやすい。

5: 自動的な関節可動域運動は症状を悪化させる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第17問

35歳の男性。交通事故による外傷性脳損傷で入院となった。受傷10日後から作業療法が開始された。運動麻痺や感覚障害はみられなかった。些細なことで怒りをあらわにし、作業療法中も大きな声をあげ、急に立ち上がってその場を去る、というような行動がしばしばみられた。患者はこの易怒性についてほとんど自覚しておらず病識はない。この患者の怒りへの対応で最も適切なのはどれか。

1: 原因について自己洞察を促す。

2: 感情をコントロールするよう指導する。

3: 周囲に与える影響を書き出してもらう。

4: よく観察し誘発されるパターンを把握する。

5: 脳損傷との関係について理解が得られるまで説明する。

- 答え:4

- 解説:この患者は脳外傷による易怒性や社会的行動障害があり、病識が欠如している。急性期であるため、ADLを安定させるために問題点と障害像を正確に把握することが重要である。患者の易怒性が現れるパターンを把握し、その上で対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しているため、自己洞察を促すことは困難である。

- 病識が欠如しているため、感情のコントロールを指導しても効果は期待できない。患者の感情や行動のパターンを把握した後に、状況に応じて感情のコントロールに対する具体的な対応を行う。

- 易怒性に対して自覚がないため、現時点で周囲に与える影響を書き出すアプローチは困難である。

- 急性期は、患者の易怒性が現れるパターンを把握するために観察し、そのうえで対応策を検討するのが最も適切な対応である。

- 病識が欠如しており、易怒性に対する自覚もないため、現時点で問題となっている言動と脳損傷との関係を理解させることは困難である。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第14問

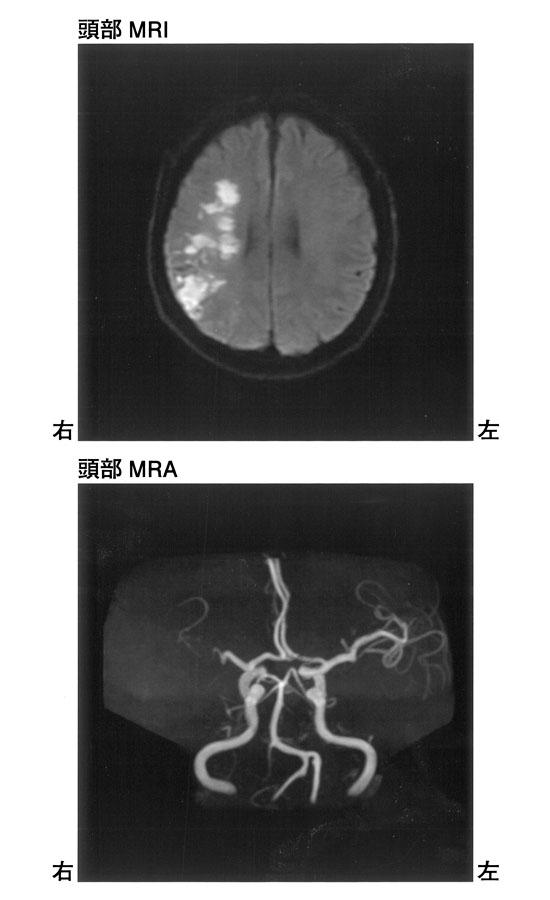

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。閉塞している動脈はどれか。

1: 右前大脳動脈

2: 右中大脳動脈

3: 右内頸動脈

4: 右椎骨動脈

5: 脳底動脈

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第9問

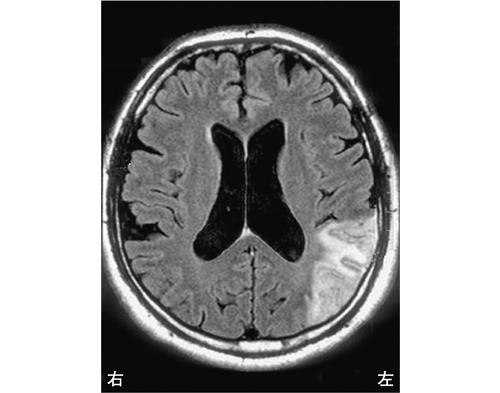

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

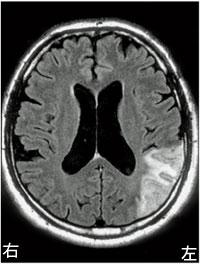

第47回午前:第8問

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第39問

60歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。狭心症の既往がある。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 訓練中は心電図をモニターする。

2: 運動負荷テストによって許容される最大心拍数を決定する。

3: 冷汗、顔面蒼白があれば訓練を中止する。

4: 訓練中に胸骨下部の痛みを訴えたら狭心痛を疑う。

5: 左肩他動運動は狭心痛を誘発する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第65問

脳血管障害の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮-モビライゼーション

2: 下肢共同運動-ブリッジ運動

3: 肩手症候群-ホットパック

4: 肩関節亜脱臼-肩関節周囲筋の同時収縮

5: 非対称性座位姿勢-体幹装具の作製

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する