第34回午前第63問の類似問題

第54回午前:第6問

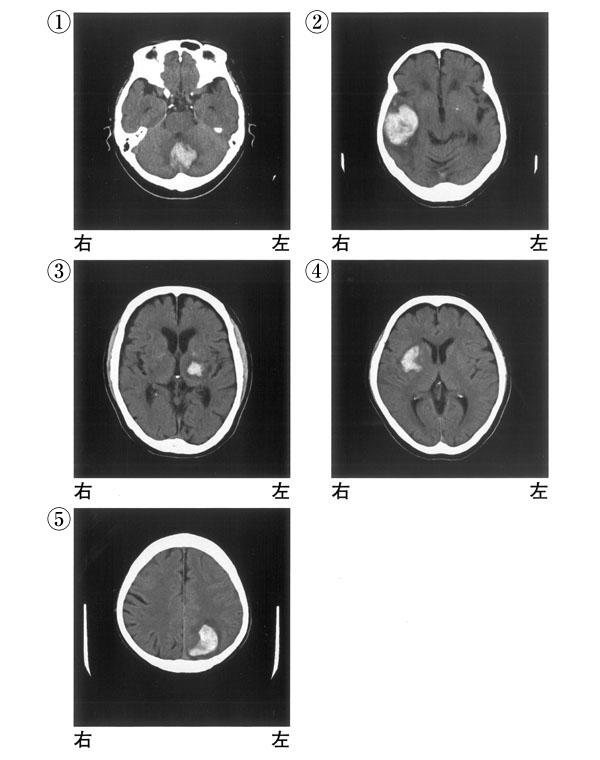

56歳の男性。発症時に明らかな運動麻痺はないが、歩くとすぐによろけて物につかまっていないと立っていられなくなり、頭部CT検査で脳出血と診断された。頭部CT画像を示す。この患者の頭部CT画像として最も可能性が高いのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第6問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3 か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢IV。認知や感覚に問題はない。この患者の動作指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返りでの肩甲帯の前方突出と肩関節内転

2: 前開きシャツの袖通しでの肘伸展

3: ファスナー開閉での母指と示指での側腹つまみ

4: 食事中のテーブル上での上肢保持

5: 小物入れ保持での肩内旋・肘屈曲

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第9問

65歳の男性。右利き。左中大脳動脈領域の脳梗塞による右片麻痺。発症後3週経過した時点でBrunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢ともにI。介助で膝立ち位をさせると体幹が前方へ崩れてしまう。バイタルサインは安定している。この患者に対する理学療法として適切なのはどれか。

1: 長下肢装具を装着した状態での立位訓練

2: 足継手付きプラスチック製短下肢装具を装着した状態での歩行訓練

3: 床からの立ち上がり訓練

4: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

5: 浴槽への移乗訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第44問

急性期脳血管障害に対して、積極的に離床を行ってもよいのはどの場合か。

1: JCS3桁

2: 重度な運動麻痺

3: 神経症状の増悪

4: 収縮期血圧220 mmHg

5: 重篤な全身性合併症

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第18問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切でないのはどれか。

1: リスクを確認する。

2: 病棟での生活状況について情報を得る。

3: 簡易上肢機能検査(STEF)を行う。

4: 精神機能のスクリーニングを行う。

5: 身体機能の検査は負荷にならないものから始める。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第28問

アテトーゼ型脳性麻痺について誤っているのはどれか。

1: 痙直型より少ない。

2: 原始反射が残存しやすい。

3: 不随意運動を主症状とする。

4: 上肢より下肢の障害が重度であることが多い。

5: 成人以降の二次障害として頸椎症性脊髄症がある。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第3問

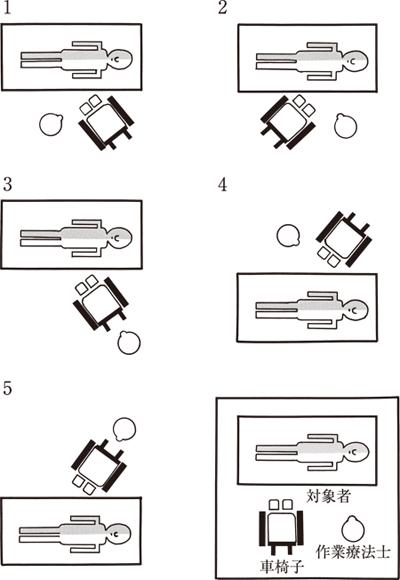

60歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。ベッドから車椅子への移乗は1人で何とか可能である。ベッドから車椅子への移乗場面の初回評価において、ベッド、車椅子および作業療法士の相対的な位置関係で適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第29問

内頸動脈系と比べて椎骨脳底動脈系の血流障害でみられやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 複 視

2: 運動失調

3: Broca失語

4: 一過性黒内障

5: 半側空間無視

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第49問

前交通動脈動脈瘤術後に両側前頭葉基底部の梗塞を認めた患者に対する作業療法で考慮すべき症状はどれか。

1: 感覚性失語

2: 健忘症候群

3: 構成障害

4: 視覚失認

5: 相貌失認

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第45問

脳卒中片麻痺の歩行訓練で阻害因子となりにくいのはどれか。

1: 半側空間無視

2: 表在感覚障害

3: 膝関節屈曲拘縮

4: 弛緩性麻痺

5: 疼痛

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

66歳の女性。左中大脳動脈領域のアテローム血栓性脳梗塞でBroca失語と重度の右片麻痺を認める。理学療法実施の際、コミュニケーションに対する配慮で正しいのはどれか。

1: 使用頻度の低い単語を用いる。

2: 出にくい言葉は先回りして言う。

3: できるだけ長い文章で話しかける。

4: 意思伝達には易しい漢字を用いる。

5: ジェスチャーは可能な限り用いない。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第29問

小脳の機能不全による協調運動障害の説明で誤っているのはどれか。

1: 大文字症:文字が徐々に大きくなる。

2: 企図振戦:目標に近づくほど四肢の振戦が激しくなる。

3: 運動分解:拮抗する運動の切り替えが円滑に行えない。

4: 時間測定障害:運動の開始や停止が正常よりも遅れてしまう。

5: 協調収縮不能:一連の動作で運動の順番や滑らかさが障害される。

- 答え:3

- 解説:小脳の機能不全による協調運動障害には、大文字症、企図振戦、運動分解、時間測定障害、協調収縮不能などが含まれます。これらは、運動の制御や調整に関わる小脳の障害によって引き起こされる症状です。

- 大文字症は正しい選択肢で、協調運動障害のある患者に書字をさせた際、徐々に文字が大きくなる現象です。これは、小脳の障害によって筆圧や筆跡の調整がうまくいかなくなるためです。

- 企図振戦も正しい選択肢で、目標に近づくにつれて振戦が激しくなり、四肢の描く軌跡が大きくなる現象です。これは、小脳の障害によって運動の精度や速度の調整がうまくいかなくなるためです。

- 運動分解は誤った選択肢で、複合的な関節運動が同時に行えず、個々の関節運動に分解してしまう現象です。しかし、拮抗する運動の切り替えが円滑に行えないのは、反復拮抗運動障害であり、運動分解とは異なります。

- 時間測定障害は正しい選択肢で、運動の開始や停止が正常、あるいは健側よりも時間的に遅れる現象です。これは、小脳の障害によって運動のタイミングや持続時間の調整がうまくいかなくなるためです。

- 協調収縮不能は正しい選択肢で、一連の動作で、運動の順番や滑らかさが障害される現象です。これは、運動分解や測定障害などの複数の障害が複合して生じると考えられています。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第44問

重度の片麻痺を生じた脳梗塞患者に対する急性期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立位練習には装具を用いない。

2: 非麻痺側の筋力増強運動は行わない。

3: 神経症候の増悪がなければ離床練習を開始する。

4: 深部静脈血栓症の予防目的で弾性ストッキングは使用しない。

5: 安静時に収縮期血圧が140 mmHgを超えている場合は実施しない。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第3問

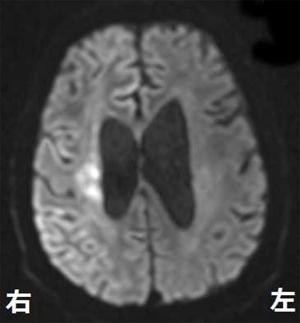

82歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 観念運動失行

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第4問

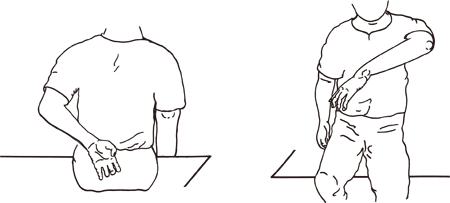

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

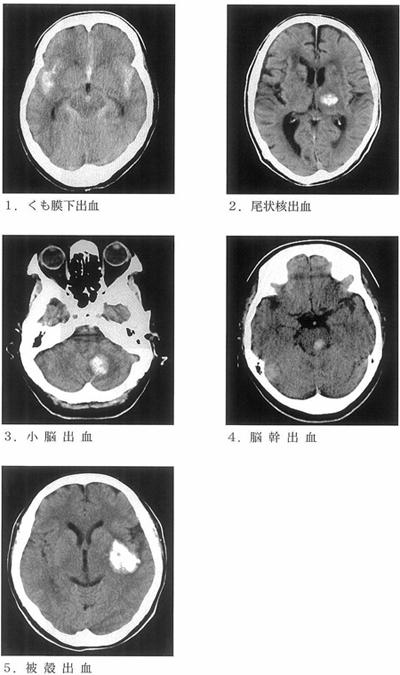

第41回午前:第12問

脳出血時の頭部CTを示す。誤っているのはどれか。

1: くも膜下出血

2: 尾状核出血

3: 小脳出血

4: 脳幹出血

5: 被殻出血

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

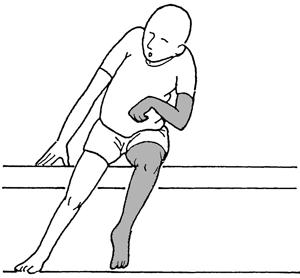

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第47問

脳血管障害片麻痺患者の更衣指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 靴下は座位ではく。

2: 靴下の着脱の導入はソックスエイドを用いる。

3: 下衣は非麻痺側下肢から先に通す。

4: 前開き式上衣は先に麻痺側の上肢を通す。

5: かぶり式上衣は先に非麻痺側の上肢を通す。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第82問

脳血管性認知症患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 患者の得意な活動をみつけて行う。

2: 決定した活動は固定化して行う。

3: 患者の生活史を参考に活動の選択をする。

4: 患者の自尊心を大切にする。

5: スタッフとの良い関係作りを心がける。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第18問

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する