第34回午前第63問の類似問題

第45回午前:第90問

優位半球損傷に特徴的な症状はどれか。

1: 検者が示した指先への注視運動ができずに視点も定まらない。

2: 損傷した脳の反対側から呼びかけても顔面を向けられない。

3: 検者が出したジャンケンのチョキの模倣動作ができない。

4: 裏返しになった衣服を正しく着ることができない。

5: 閉眼したまま提舌を20秒以上持続できない。

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

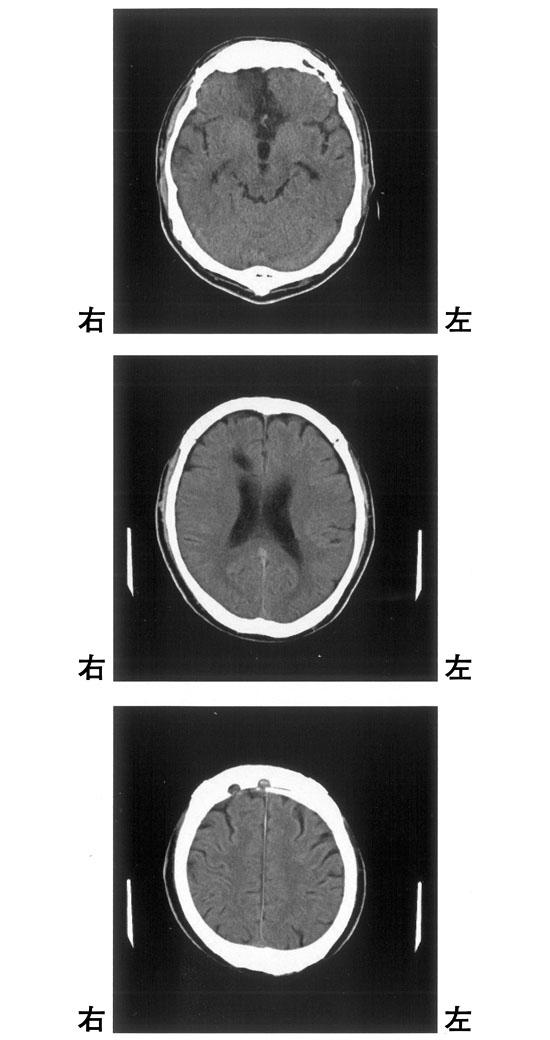

第50回午後:第4問

70歳の女性。右利き。高血圧性脳出血。急性期の頭部CTを示す。この患者で最も出現しにくいのはどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 感覚障害

4: 運動維持困難

5: 中枢性顔面神経麻痺

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第89問

外傷性脳損傷後にみられやすい症状はどれか。

1: 運動失語

2: 着衣失行

3: 相貌失認

4: 全般性注意障害

5: 左半側空間無視

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第77問

前頭葉損傷を受けた高次脳機能障害患者に特徴的でないのはどれか。

1: 計画性の喪失

2: 処理スピードの低下

3: 自発性の減弱

4: 左右障害

5: 易刺激性

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第78問

前頭葉損傷を受けた高次脳機能障害患者に特徴的でないのはどれか。

1: 計画性の喪失

2: 処理スピードの低下

3: 自発性の減弱

4: 左右障害

5: 易刺激性

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第20問

65歳の男性。右利き。突然の意識障害で搬送された。くも膜下出血の診断で、破裂脳動脈瘤のクリッピング手術を施行された。発症後3か月の頭部CTを示す。この患者に出現しやすい症状はどれか。

1: 上着の左右を間違えて袖を通す。

2: ジェスチャーの模倣ができない。

3: 移動する時に左側の人や物にぶつかりやすい。

4: 知っている人なのに声を聞かないとわからない。

5: 担当理学療法士に毎日初対面のように挨拶する。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第63問

小脳出血で失調を示す患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 手びねりで厚手の茶碗作り

2: タイルモザイクのコースター作り

3: 西洋鋸を使って木製の状差し作り

4: 重垂バンドを手首に装着して卓上機織り

5: 押しのばし技法で銅板の壁掛け作り

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第26問

脳卒中で小脳皮質から上小脳脚に病巣がある場合にみられやすい症状はどれか。

1: 感覚障害

2: 運動麻痺

3: ジストニア

4: 動作時振戦

5: パーキンソニズム

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1: 調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2: 食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3: 椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4: 日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5: 掃除機を使用するときは、両手を添える。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

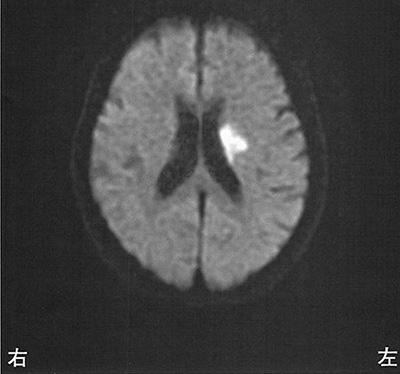

第53回午前:第6問

75歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し救急車で搬入された。発症翌日に症状の悪化を認めた。発症3日目の頭部MRIの拡散強調像を示す。最も出現しやすい症状はどれか。

1: 片麻痺

2: 失語症

3: 運動失調

4: 嚥下障害

5: 視野障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第55問

劣位半球の中大脳動脈閉塞で生じやすいのはどれか。

1: 尿失禁

2: 強制把握

3: 視覚失認

4: 半側空間無視

5: ウェルニッケ失語

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第26問

局所性脳損傷と比べた場合のびまん性軸索損傷の特徴として正しいのはどれか。

1: 脳幹部の症状が出現しやすい。

2: 急性硬膜下血腫を合併しやすい。

3: 重度の感覚障害を合併しやすい。

4: 行動障害は早期に改善しやすい。

5: バランス障害は軽度であることが多い。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第67問

脳卒中患者の嚥下障害について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 片側性大脳病変では発生しない。

2: 延髄病変で生じやすい。

3: 改訂水飲みテストで評価する。

4: むせなければ安全な嚥下と判断する。

5: 飲み物にとろみをつけるとむせやすい。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第40問

脳卒中後のPusher現象について誤っているのはどれか。

1: 右半球損傷に多い。

2: 垂直判断の障害が関係する。

3: 身体軸が非麻痺側に傾斜する。

4: 座位だけでなく立位でも認められる。

5: 端座位で体幹を正中位に近づけると非麻痺側の股関節が外旋する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第45問

脳卒中後の左片麻痺患者に対するADL練習として正しいのはどれか。

1: 上衣を右上肢から着衣する。

2: 浴槽に右下肢からまたいで入る。

3: 階段を上るときに左下肢を先に出す。

4: 階段を下りるときに右下肢を先に出す。

5: 車椅子からベッドに移乗するときに左半身をベッドに寄せる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

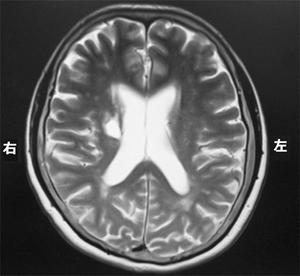

第49回午前:第4問

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 嚥下障害

3: 視覚障害

4: 聴覚障害

5: 失語症

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第33問

脳血管障害の片麻痺について正しいのはどれか。

1: 四肢の遠位部と比べて四肢の近位部の回復が遅れることが多い。

2: 上肢の麻痺と比べて下肢の麻痺の回復が遅れることが多い。

3: 上肢に痙縮があると肘関節が屈曲することが多い。

4: 共同運動が出現した後に連合反応が出現する。

5: 発症直後は筋緊張が高まることが多い。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

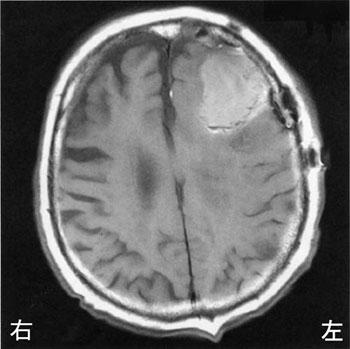

第48回午前:第3問

58歳の男性。脳腫瘍と診断された。頭部MRIを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 体幹失調

2: 視野障害

3: 注意障害

4: 感覚性失語

5: 左半側空間無視

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する